Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Pickels, qui en est encore le programmateur, a la réputation de choisir des artistes et des sujets controversés. La treizième édition de cette manifestation incluait des performances relatives aux agressions sexuelles, à la répugnante histoire de l’empire colonial belge ou encore aux effets d’une bactérie intestinale devenue incontrôlable. Plusieurs performances se sont déroulées dans la rue et ont été vues par des publics inattendus, dont la police. La performance qui clôturait le festival était donnée par Rocío Boliver, une artiste mexicaine, connue pour avoir été mannequin pour des couches pour adultes, avoir cousu son vagin et avoir déféqué en public.

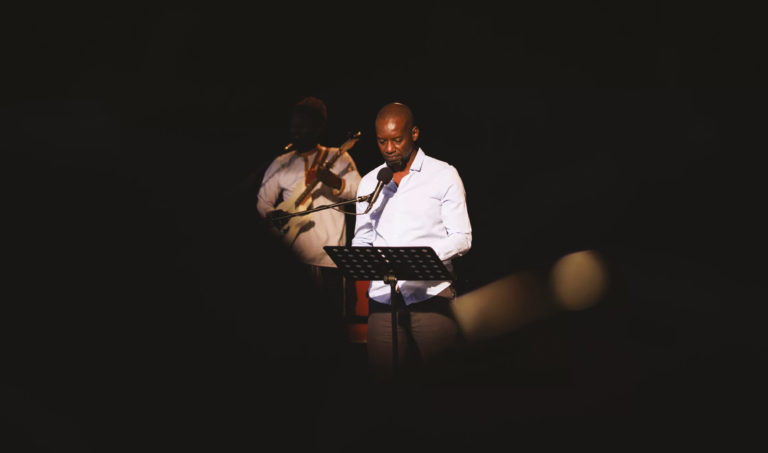

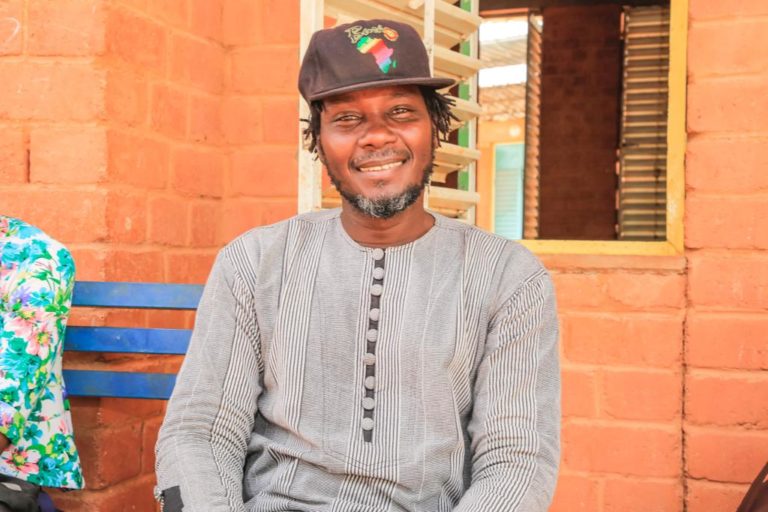

Trouble #13 s’est ouvert sur Viol caché, paroles libérées de Ras Sankara Agboka, une pièce forte nous mettant face aux violences sexuelles, présentée dans la vitrine du Studio Thor. Ras Sankara a investi l’espace, un tissu blanc noué autour de la tête, et entrepris de laver un vêtement blanc selon un rituel tandis qu’était diffusé un enregistrement de voix de femmes racontant leurs histoires. Les hommes présents dans le public étaient invités à participer à des actes rituels de purification et de communion – boire du vin rouge et compléter une installation mêlant dessin, écriture et sous-vêtements. En 1972, Judy Chicago, Aviva Rahmani, Sandra Orgel et Suzanne Lacy avaient présenté Ablutions, l’une des premières œuvres d’art traitant explicitement du viol. La performance de Ras Sankara est quant à elle l’une des premières réalisées par un homme (africain/togolais) et impliquant d’autres hommes.

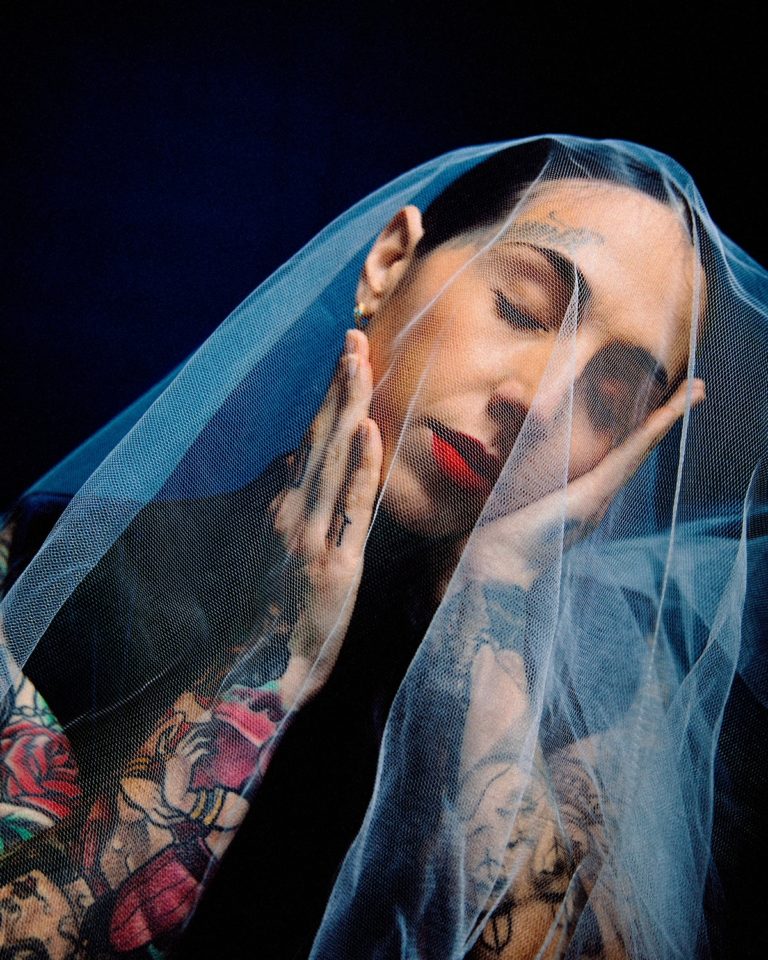

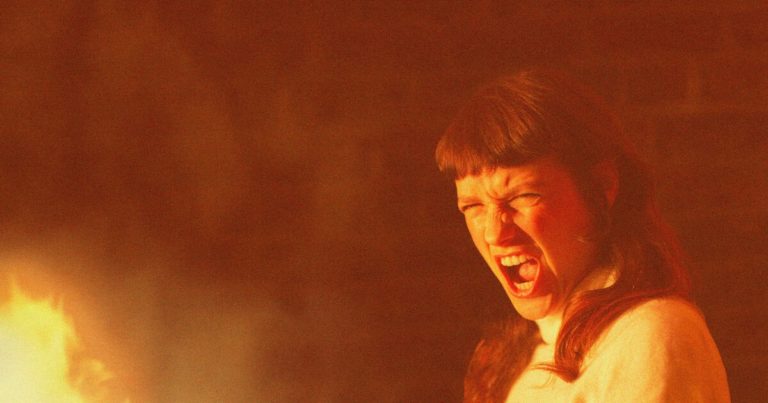

Plus tard dans la soirée, Natacha Nicora a joué Haïssez(-moi), une pièce provocante et déstabilisante. Nicora a essayé de pousser le public à la haïr: elle l’a insulté et lui a distribué des légumes pourris et des objets dangereux – allumettes et essence à briquet par exemple – qu’il pouvait ensuite utiliser contre elle. Un spectateur a même essayé de la brûler avant que d’autres interviennent. La performance a dégénéré quand Nicora a enduit de Nutella ses organes génitaux et tenté de persuader un chien de les lécher. L’animal, manifestement perturbé, n’en a rien fait, et la performance – sur le point de déraper, à l’instar de Rhythm 0 proposée en 1974 par Marina Abramovic – a pris fin.

La deuxième journée de Trouble s’intéressait aux invocations, soit le fait d’appeler à l’aide un esprit. Pongo Pete de Romuald Dikoume se présentait comme un rite de purification mêlant le corps de l’artiste couvert d’une peinture argentée ainsi que de l’eau, du vin, des citrons, du charbon et des bougies. Pongo Pete est une expression de la langue diouala signifiant «acte de répétition». C’est par la répétition que les rituels gagnent en force. Le rituel, la répétition et la simplicité caractérisaient également le magnifique Ballet cosmique de Kimia Nasirian et Nazanin Yalda, inspiré par le Bundahishn, un recueil de textes zoroastriens sur la création du monde. Au moyen de miroirs, de la lumière, d’ombres et de son propre corps, Nasirian a créé un environnement mystique, accompagnée par le paysage sonore créé par Yalda au sitar et au piano.

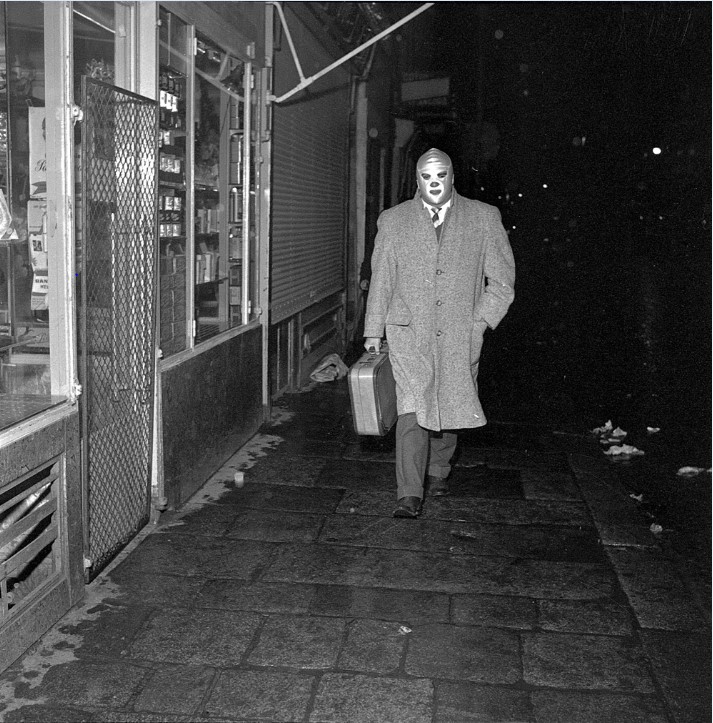

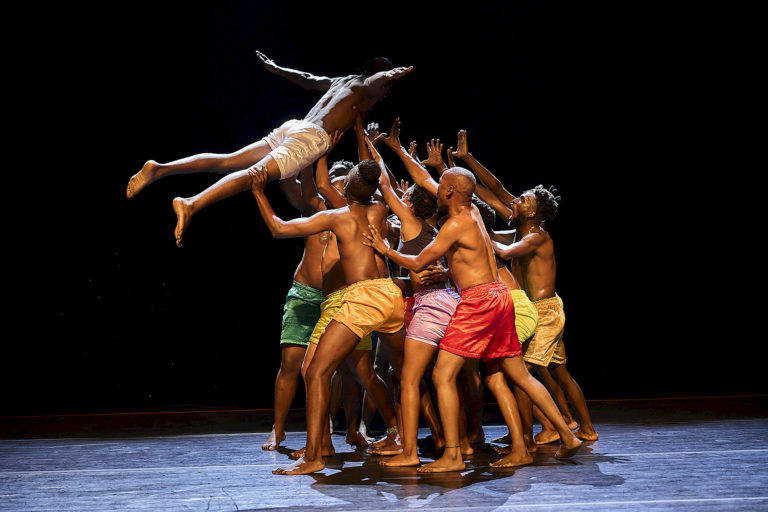

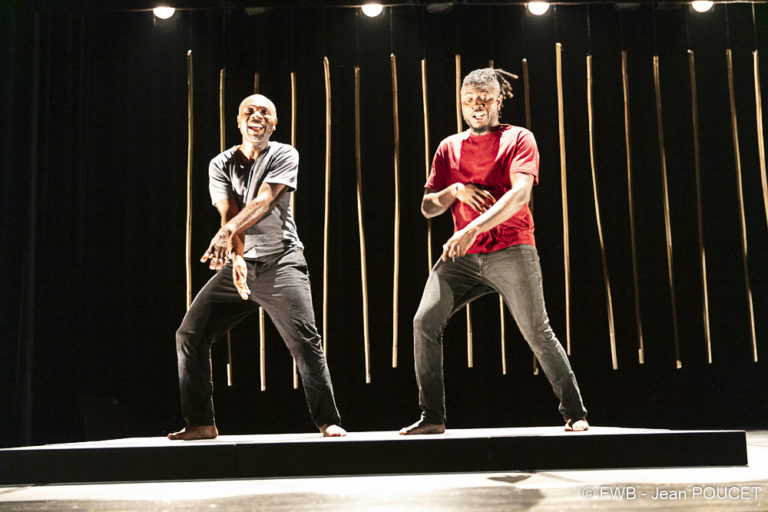

Pongo Pete s’est révélé être un prélude à la performance Afro-Renaissance de Dikoume, un véritable tour de force qui a commencé dans la cour des Abattoirs d’Anderlecht le lendemain. Afro-Renaissance peut signifier tout à la fois un retour aux racines et une projection dans l’avenir. Dikoume a été porté dans la cour et déposé au sol, le corps couvert d’un linceul. Une prêtresse, le corps enduit de peinture argentée et portant un vêtement noir, a déversé de l’eau colorée en vert et en bleu sur l’artiste, qui tressaillait et grelottait à ce contact. Libéré de son linceul et oint de peinture argentée, Dikoume est revenu à la vie et s’est dressé sur les échasses fixées à ses pieds, dansant et invitant avec force gestes le public à le suivre. La prêtresse d’argent, bras grands ouverts, a montré le chemin vers la sortie des Abattoirs et la rue Heyvaert, précédant Dikoume, une apparition hors du commun qui attirait les foules. La marche s’est terminée à la Grande Halle du canal, où Larissa Ebong a donné COND’ART-NÉ, un rituel de purification évoquant un traumatisme d’enfance et la perte d’un parent. Ebong portait des bottes et une tenue noire couverte de miroirs qu’elle a retirées et tendues à des spectateurs et spectatrices – un geste symbolique de soutien et d’aide.

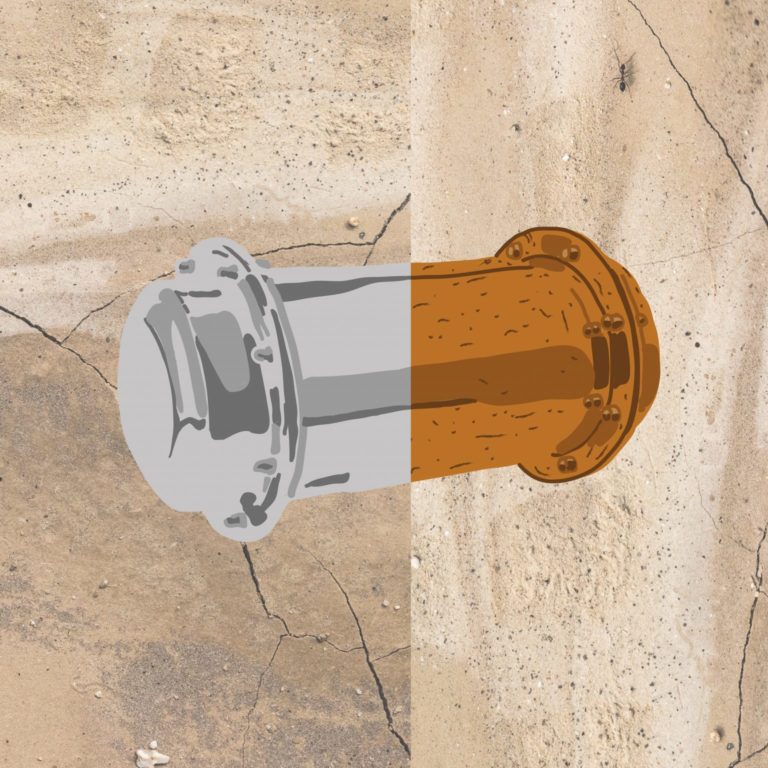

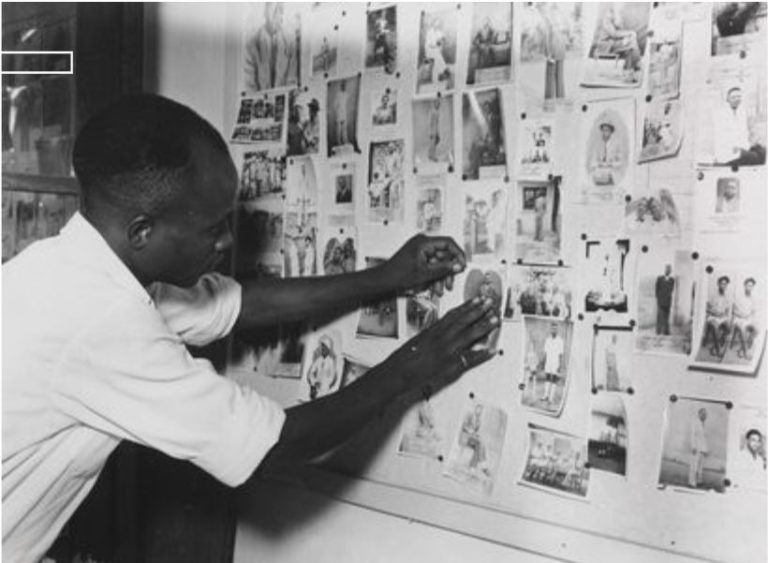

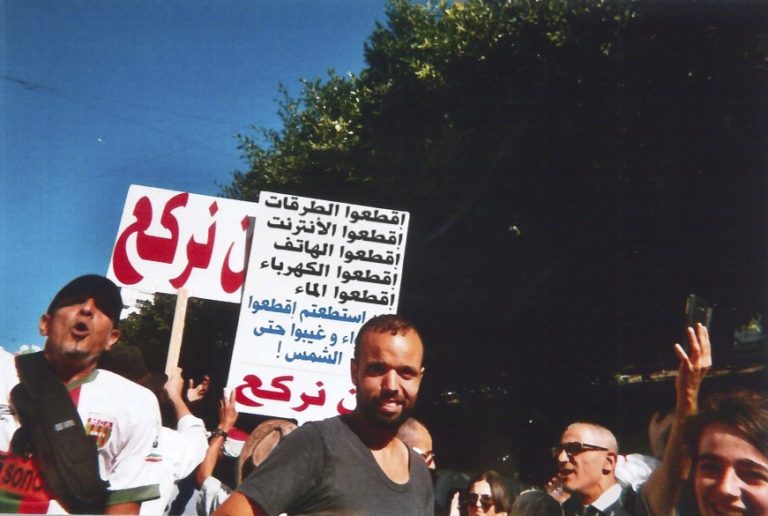

La performance Minerais de sang s’est déroulée au Parc du Cinquantenaire, un lieu aménagé par Léopold II pour marquer les 50 ans de l’indépendance de la Belgique, et financé avec les bénéfices de l’extraction du caoutchouc par l’entreprise ABIR via le travail forcé imposé aux Congolais. Ras Sankara y a abordé l’histoire sanglante du colonialisme. Il a d’abord installé au niveau de la Fontaine du parc des gants en latex plongés dans de la peinture noire – une allusion à la conviction selon laquelle l’arcade a été construite sur les mains coupées de victimes congolaises. Portant une chemise blanche au dos de laquelle était inscrit le mot «liberté» et faisant tinter des bracelets de cheville en cauris, il a claudiqué pieds nus vers l’arcade en tirant un grand fardeau blanc enchaîné à lui. Arrivé au niveau de l’édifice, il a diffusé un enregistrement parlant d’Alice Seeley Harris, la missionnaire dont les photos documentent les atrocités commises par ABIR. Laissant là l’enceinte, Sankara a poursuivi son chemin vers le Monument aux pionniers belges au Congo – un hommage néoclassique au colonialisme – où il a terminé par un rituel de feu et d’eau visant à libérer le Congo du joug belge.

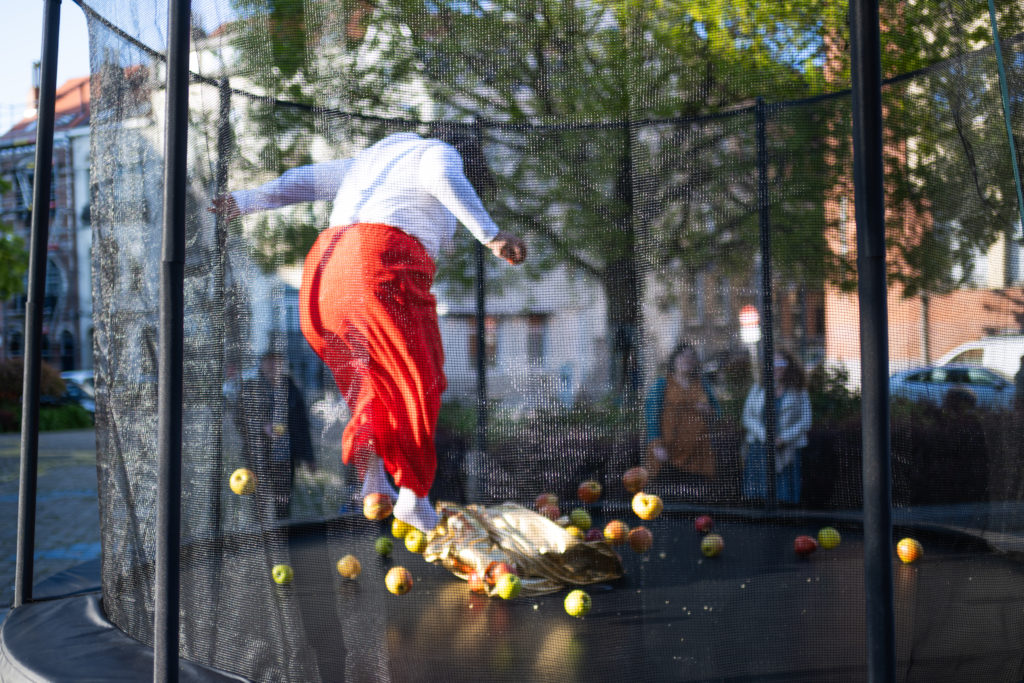

Du parc, il n’y avait qu’un pas vers La Balsamine, où s’est déroulée une autre performance de rue, The Pocket History of Polish Trauma [L’histoire de poche du traumatisme polonais], Marta Bosowska a employé des comptines et chansons polonaises ainsi qu’un trampoline pour démontrer pourquoi les Polonais continuent de souffrir d’un traumatisme intergénérationnel. Enfants, on leur proposait une collation, une activité divertissante et une dose malsaine d’idéologie par le biais de comptines et chansons. Le trampoline était accessible à ceux et celles disposés à chanter la chanson polonaise.

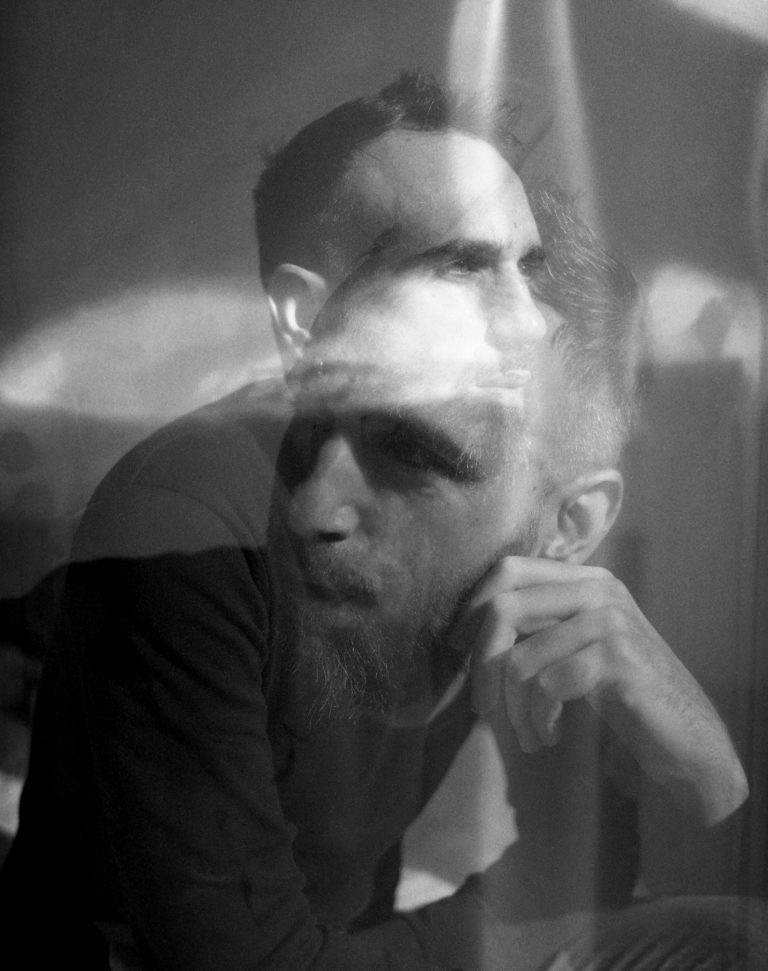

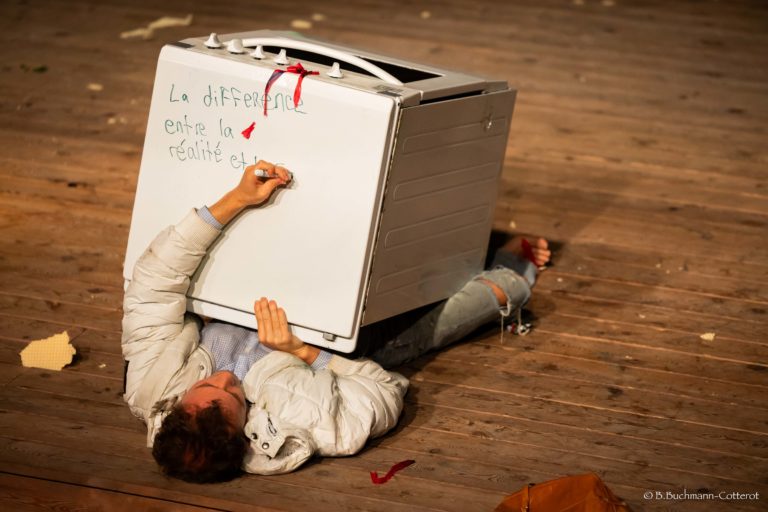

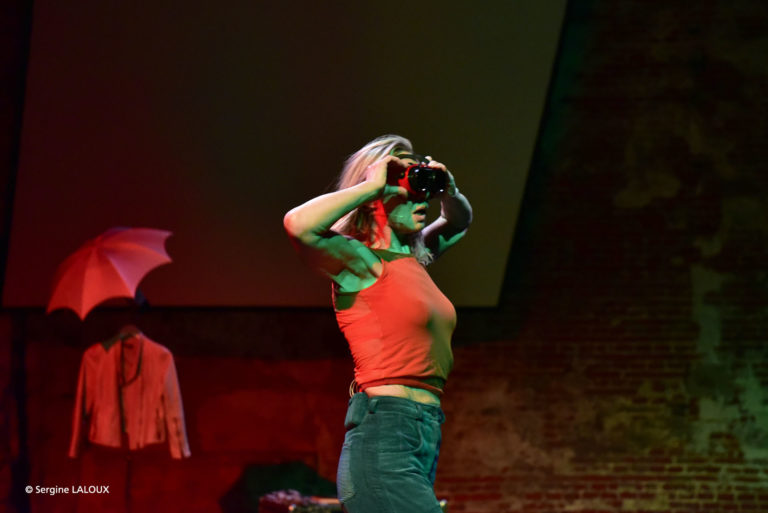

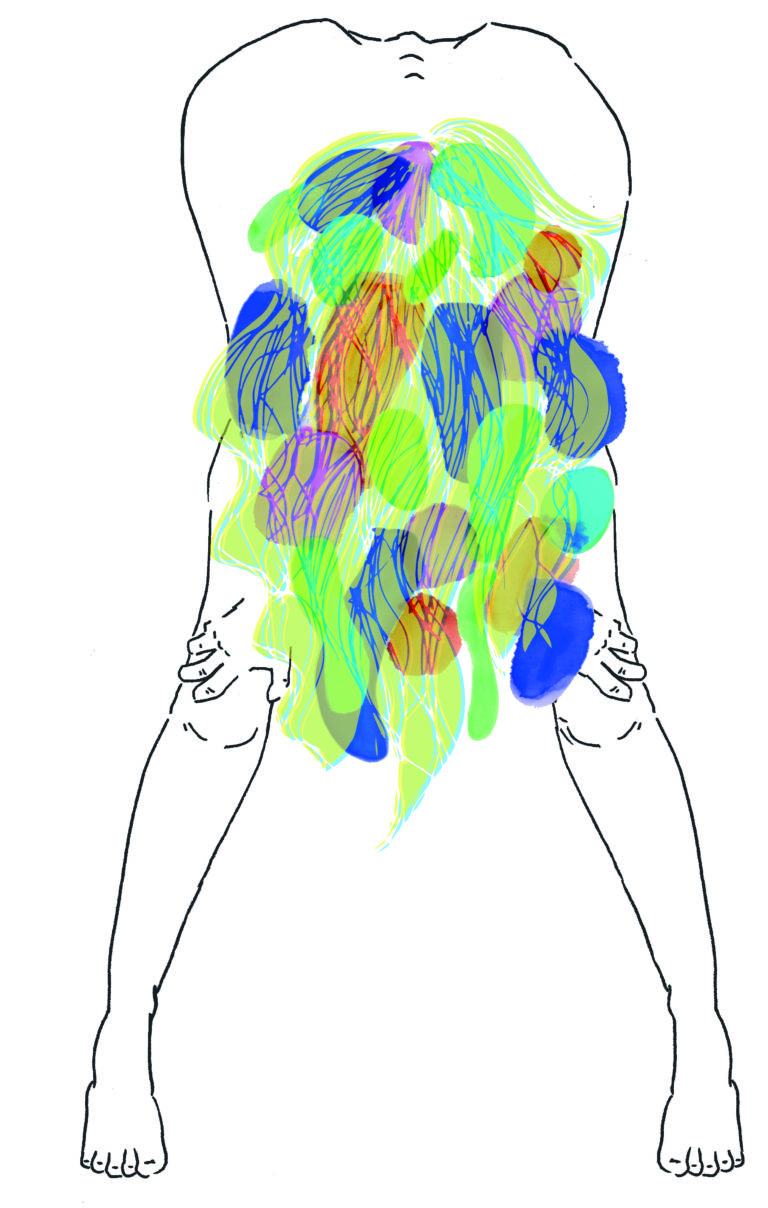

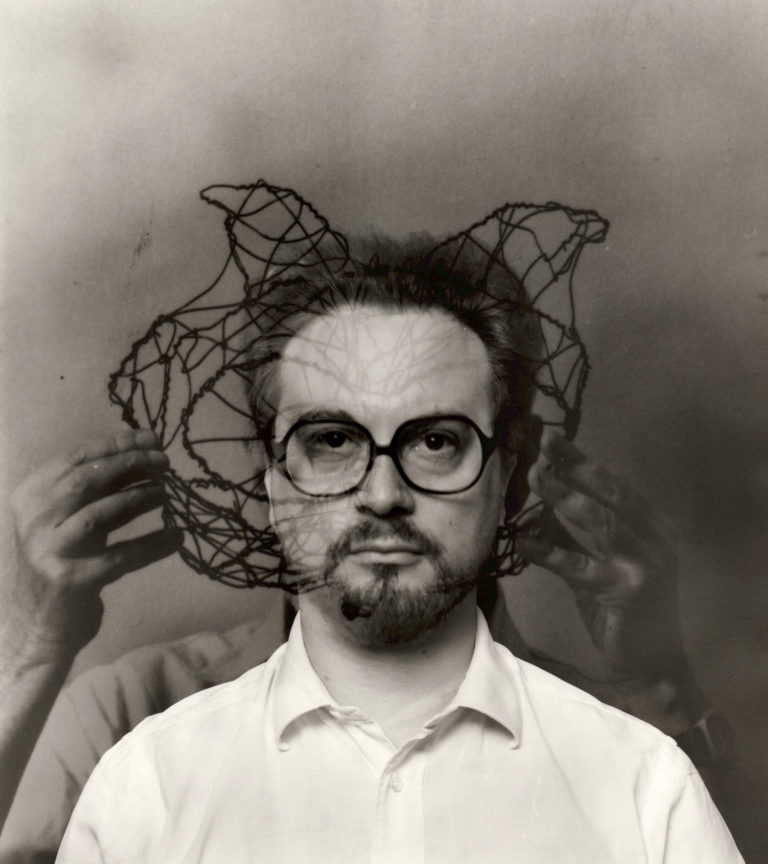

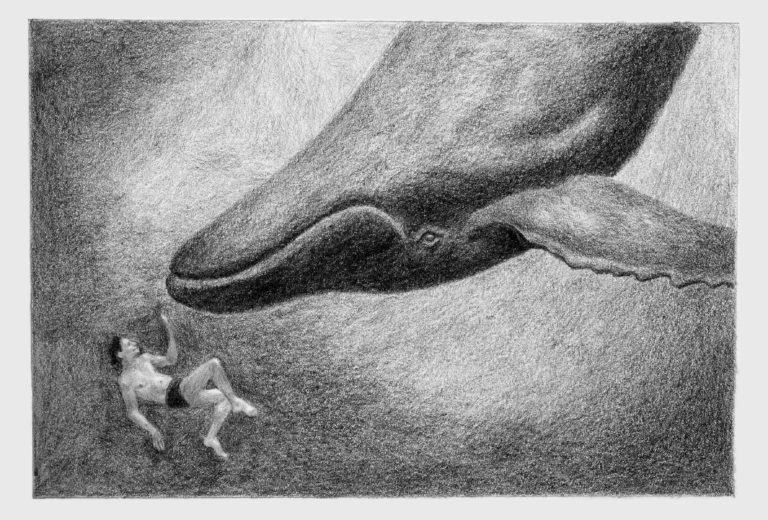

Deux autres performances ont été remarquées : The Fatal Obedience of the Image [L’obéissance fatale de l’image], où Day Magee explore à la fois le deuil provoqué par la perte du père et la représentation de soi, en se muant en autoportrait vivant délimité par un grand cadre blanc; et Inner Monologue [Monologue intérieur], où Wojtek Ziemilski, gisant au sol, converse avec les bactéries de son intestin. Après avoir passé huit ans à lutter contre la CBCG (colonisation bactérienne chronique de l’intestin grêle), il a placé un microphone contre son abdomen afin de négocier avec ces microbes – des entités vivantes entrant en conflit avec sa santé.

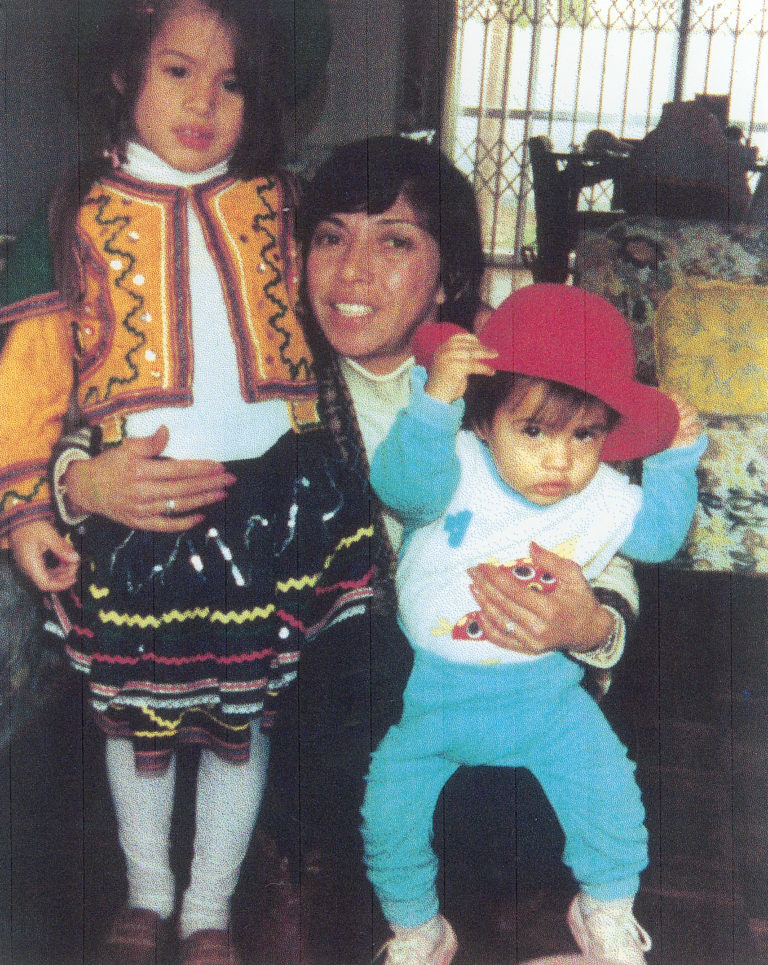

Dans ce festival mettant à l’honneur invocations et évocations, l’artiste Ana Mendieta, décédée en 1985, a été convoquée quarante ans après sa mort. Mendieta occupe une place particulière dans l’histoire de l’art: cette belle jeune femme caribéenne est morte des suites d’une chute depuis la fenêtre de son appartement, au 34e étage. Son mari, l’artiste Carl Andre, a été largement soupçonné d’avoir provoqué cette chute – mais sa culpabilité n’a jamais été prouvée. Les premières performances de Mendieta traitaient des violences sexuelles; ses œuvres ultérieures s’intéressaient aux femmes, à la nature et à la Déesse Mère. Aujourd’hui encore, des féministes se rassemblent à l’entrée des expositions consacrées au travail d’Andre, et mettent en scène des performances de protestation telles que Tears for Ana Mendieta [Larmes pour Ana Mendieta].

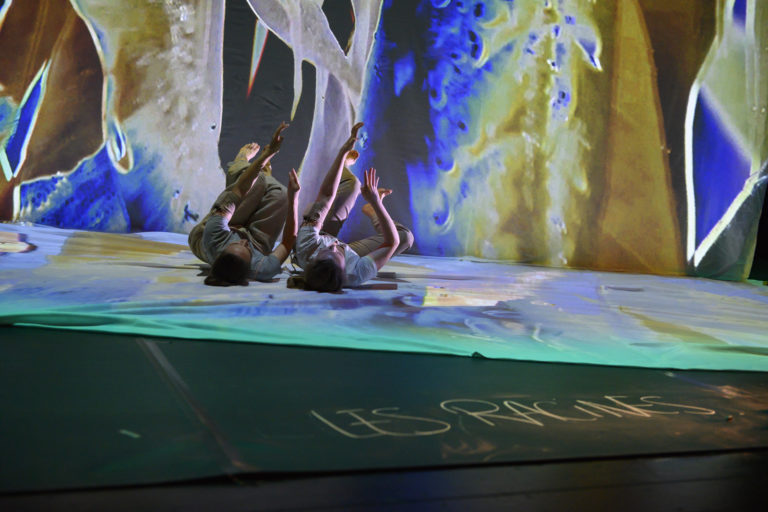

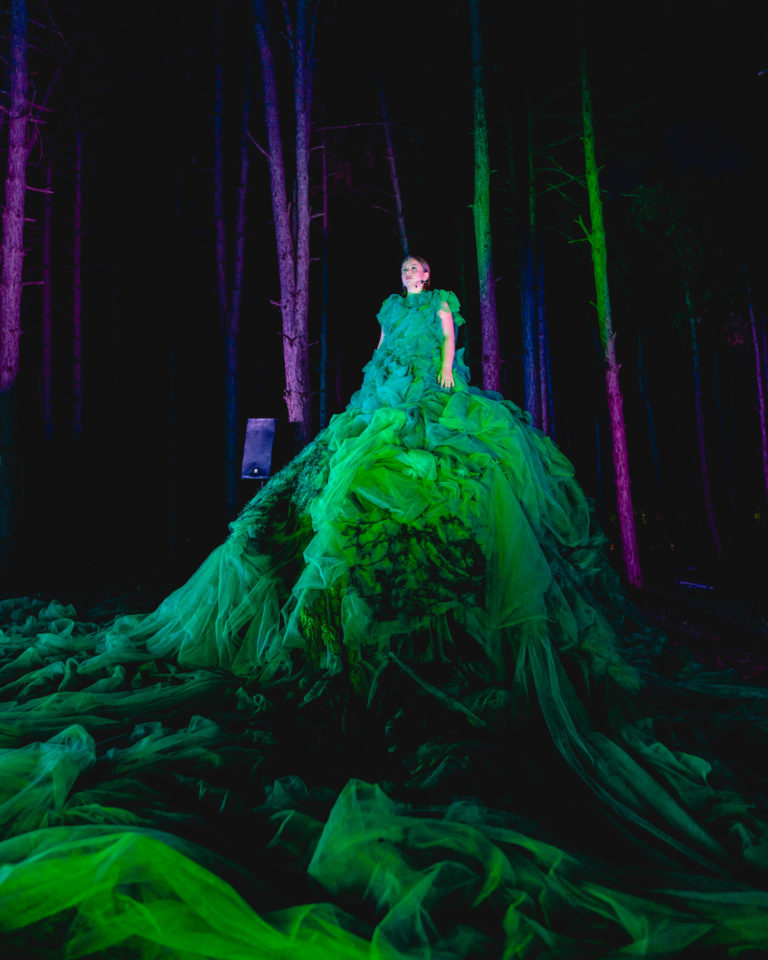

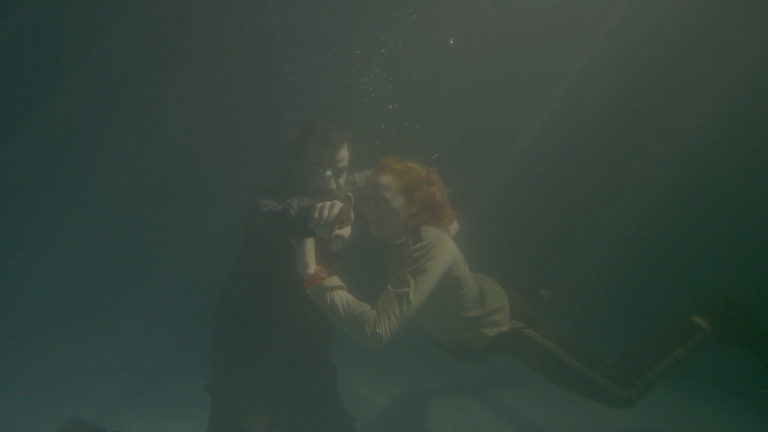

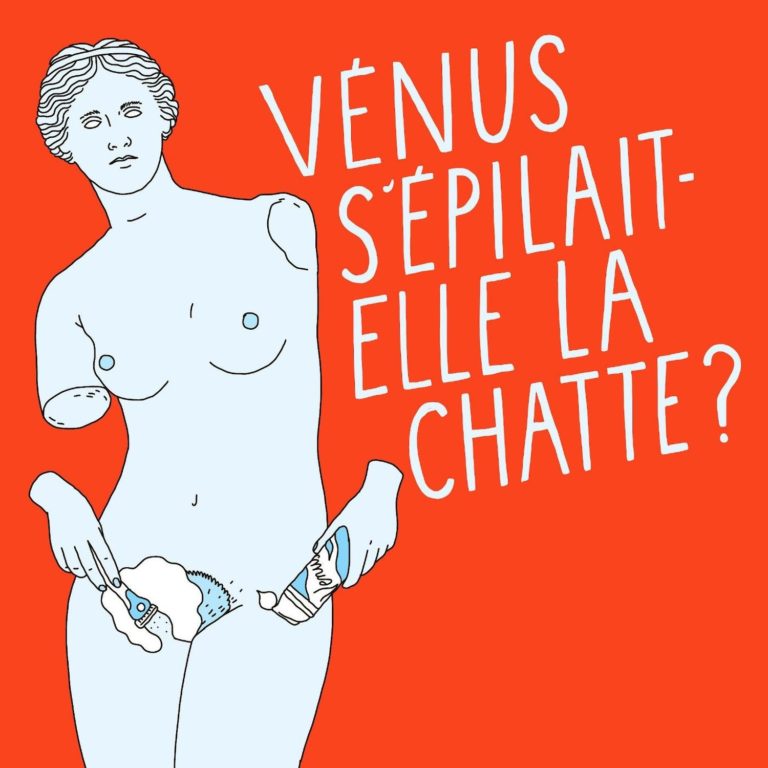

Véronique Danneels a organisé en hommage à Mendieta un colloque intitulé Moment réflexif: Vases communicants. En l’honneur de Mendieta et d’Annabel Guérédrat, dont le travail a été influencé par Mendieta. La partie la plus intéressante était la présentation de Guérédrat et l’entretien que Carol Laurent a effectué avec elle. Les deux performances de Guérédrat dans le cadre de Trouble #13 adoptaient des idées similaires à celles de Mendieta, mais dans une perspective postcoloniale et intersectionnelle, plaçant Mendieta et Guérédrat dans une vase toxique saturée d’algues postcoloniales. Guérédrat avait donné la veille, à La Raffinerie, MamiSargassa 5.0, une pièce enracinée dans l’afrofuturisme et l’écoféminisme radical. Contrairement à Afro-Renaissance, cette performance rejette toute vision nostalgique du passé pour plutôt dresser le portrait d’une déesse dystopique née de l’exploitation coloniale et de la sargasse, une algue toxique. Guérédrat a invité les participantes et participants du colloque à assister à sa performance Let’s Go Back to the River [Retournons à la rivière], qu’elle a présentée le dernier jour du festival avec sa collaboratrice Chloé Timon; ce rituel de purification de deux heures était inspiré par la vision de plénitude de Mendieta. Le public a été invité à s’allonger et se reposer, et Guéredrat et Timon ont tendrement lavé les mains et les têtes avec de l’eau parfumée, et invoqué la Mendieta des rituels caribéens plutôt que celle des attaques sexuelles et du meurtre.

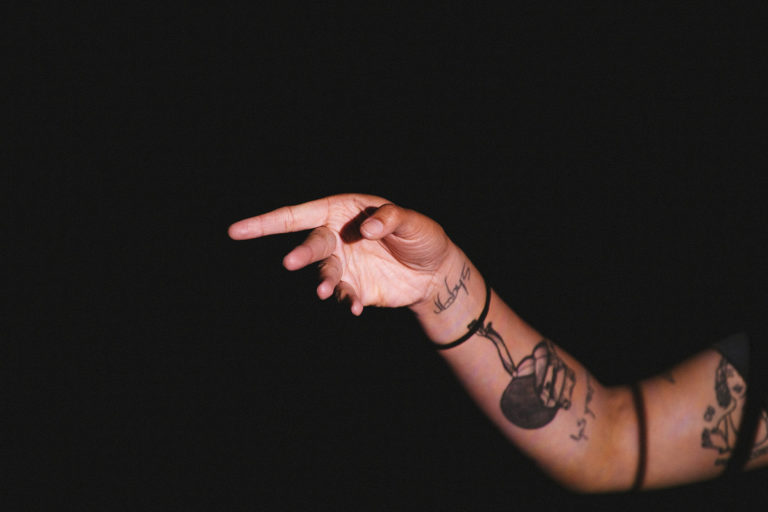

Le dernier jour de Trouble #13 a été chargé d’énergie. D’abord avec Faire poing commun, une collaboration entre le danseur camerounais Zora Snake et un groupe de femmes bénévoles. Snake a dirigé un rituel public faisant honneur à la cosmogonie des Bamilékés, qui associe le corps de la femme à un pont entre les mondes visible et invisible.

La procession a connu son apogée lors d’une danse rituelle sur la place Saint-Josse, où la police est brièvement intervenue. Avant cela, Snake avait descendu la route en sprint, évitant de peu une ambulance, invitant les danseuses à investir l’espace – l’une d’elles s’est même allongée sur un passage piéton, et d’autres ont marché sur elle pour atteindre la place du marché. Ce même après-midi, Le Botanique, le parc néoclassique doublé d’une station de métro, a abrité plusieurs performances, dont une parade par Studio LDB+ et EDUBE par Dikoume, qui s’est terminée par la mise à feu d’une croix le Samedi Saint. Aimé⸱es Rossi, portant des bottes à talon rouges et une veste faite de vestiges de leur passé, ont entraîné à travers la ville un défilé de carnaval sous les traits d’un Makoumè – un symbole de la masculinité déviante – avant de mettre le feu à leur costume.

Et pour terminer, Rocío Boliver, aka La Congelada de Uva (MX), a réalisé la performance Resonance, qui abordait le vieillissement et le combat mené pour ne pas y céder. Durant une trentaine de minutes, Boliver, allongée nue sous un drap blanc, a semblé lutter contre un adversaire invisible qui la faisait trembler comme si un esprit avait pris possession d’elle et la contraignait à exposer son corps vieillissant d’une façon inconvenante. Cette performance était l’évocation d’un esprit/d’une idée qui entraînerait Boliver vers l’interdit, l’obscène, le pervers et le censuré – un plongeon délibéré dans la folie qui a abouti à une lucidité et une clarté d’esprit accrues. Les évocations peuvent être dangereuses, déclencher quelque chose d’incontrôlable. S’y confronter peut être extatique, jusqu’à transcender même la mort.

Article traduit de l’anglais par Émilie Syssau

Vous aimerez aussi

Une lessiveuse extratemporelle

Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.

épisode 5/5

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/3

Du plaisir du théâtre

Grand Angle18 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Le design: une chorégraphie d’idées

Au large17 novembre 2025 | Lecture 10 min.

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/3

Nouvelle Vague

Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?

Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 1/3

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur

Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 7/9

Des milliers de raisons de vivre

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/9

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces

En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba & Zora Snake

Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.

épisode 4/9

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

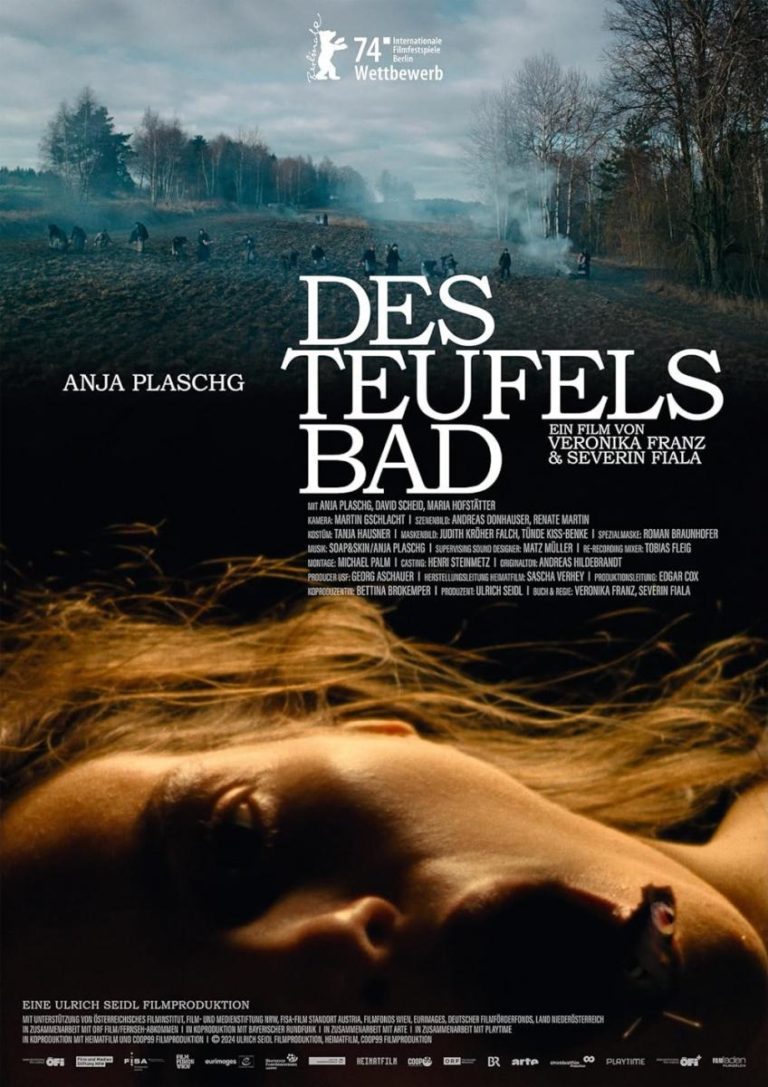

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Pierre Lannoy & Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/9

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/5

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/5

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus

En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.

épisode 8/9

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands

En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko

En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.

épisode 6/9

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles

En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Au pays de l’or blanc

En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.

épisode 6/7

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Grande Fête Pointue

En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien

Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.

épisode 10/15

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza

En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

De la création à la pédagogie, un engagement continu

Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

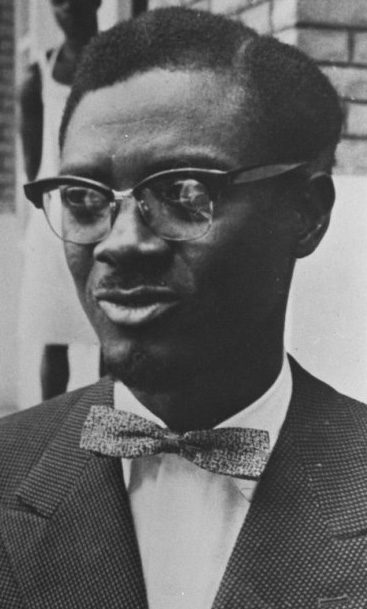

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté

En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!

Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

La rétrospective Akira Kurozawa

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?

En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

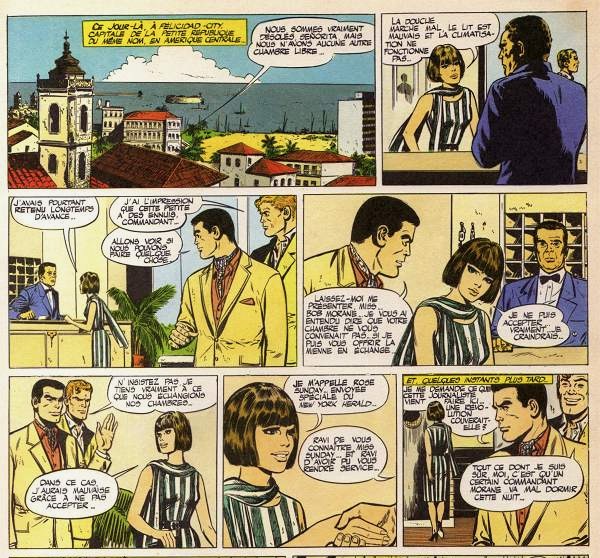

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Amour et terreur

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens

Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Aller au festival du podcast

4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.