Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

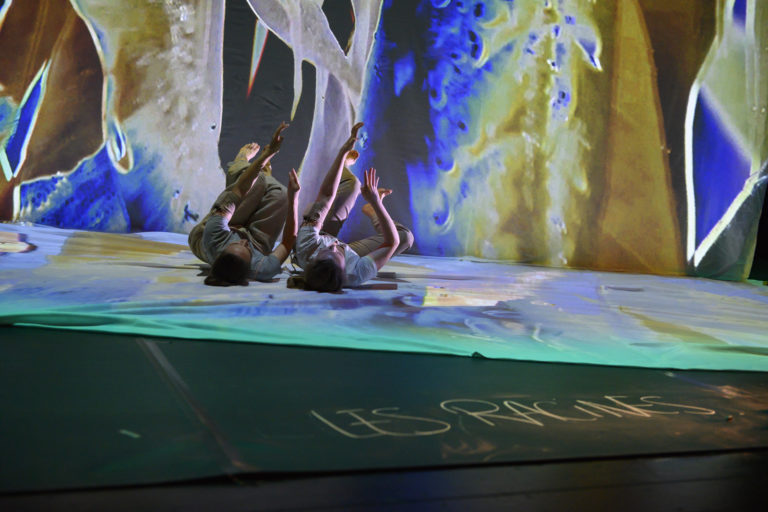

La première étape pour aller au bout de ses projets est d’avoir accès «aux lieux d’expression et à la parole», comme le formule la danseuse et chorégraphe Fanny Brouyaux. En spectacle vivant, pour être diffusé·e, programmé·e, mais aussi pour avoir un budget, il faut avoir quelques succès à faire valoir, que ce soit une école prestigieuse, une étape de travail qui a été vue et appréciée, un premier spectacle qui a bien marché ou au moins un dossier béton avec quelques noms «de confiance» dedans. C’est pareil en musique et en littérature: les bourses et les aides ne se débloquent qu’après un premier succès.

Être soutenu·e

Mathilde Geslin, comédienne en début de carrière, trouve ça parfois paralysant: «à l’école, les professeur.e.s te disent “plantez-vous, essayez”, mais iels ne se rendent parfois pas compte de ce que ça demande aujourd’hui [d’être programmé·e]. Déjà en termes de communication, il faut que tout soit nickel. Quel bazar d’avoir des bonnes photos, une bonne captation, un bon dossier. Tu te rends compte que le budget a une énorme part dans la réussite d’un projet.» Difficile de commencer des projets dont on n’est pas certain·e, dans ce contexte. Or, au début, il est difficile d’avoir assez de confiance en soi pour assumer qu’on propose quelque chose de génial. Elle se demande : «Si on pouvait rater plus, est-ce que ça changerait les manières de fonctionner, est-ce que ça nous ferait faire des choses beaucoup plus ambitieuses et dingues?»

Et puis parfois, il arrive qu’on soit «désoutenu·e». Françoise Berlanger me raconte l’épisode le plus douloureux de sa carrière. Elle avait passé des mois à monter un projet de spectacle: écrire, trouver un·e producteurice, un·e co-producteurice, un festival qui l’accueillerait, une équipe. Les premières répétitions se passent bien et tout d’un coup: «bam, l’horreur». Le ou la producteur·ice principal·e se retire. Il n’y a plus d’argent pour le projet, et la réaction est en chaîne: l’autre producteur·ice se retire à son tour, le festival annule, l’équipe s’en va. La metteuse en scène se retrouve toute seule et sans travail. «Tout était fini alors que j’avais donné toute mon âme et mon corps, mon énergie […] J’ai fait une dépression qui a duré plusieurs mois. […] Y a un gap, ton cerveau ne comprend pas pourquoi toute cette élaboration, ce travail de dingue, cette pensée, s’écroulent. C’est impossible à accepter.» Françoise me dit que ce qui lui est arrivé n’est pas un cas isolé et que peu de soutiens existent. Il n’y a pas de numéro vert SOS artiste. Or, cet état d’abandon est dangereux: «Il y a des suicides!»

Avoir le bon corps

Fanny Brouyaux me parle de son premier examen d’entrée en danse classique pour le ballet des Flandres: «Une personne m’a pesée et mesurée et m’a dit que je n’avais pas le bon corps et que je ne serai jamais danseuse.» Ҫa lui a fait mal, mais d’un autre côté ça lui a aussi «donné la niaque». «Je voulais prouver que c’était faux.» Adulte, elle entre dans la prestigieuse école P.A.R.T.S. mais rebelote, au terme de quatre années d’études, lors de l’entretien final avec la chorégraphe et directrice Anne Teresa de Keersmaeker, celle-ci lui dit qu’elle ne pourra jamais danser pour Rosas[1][1] Rosas est la compagnie de danse fondée par la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker, également fondatrice de la prestigieuse école de danse contemporaine P.A.R.T.S. parce que les lignes de son corps ne conviennent pas. Cette remarque la blesse et l’enrage. «Ça m’a donné un boost et en même temps, j’ai réalisé que les choses ne changeaient pas: vingt ans plus tard on me dit la même chose, et ce sont des personnes qui ont du pouvoir dans le milieu de la danse qui discriminent! Ça reste un truc hyper présent même dans les milieux de danse contemporaine. Je trouve ça grave de n’avoir qu’un type de corps sur les plateaux quand on pense que nos imaginaires sont nourris des images véhiculées. Heureusement que certains artistes et institutions travaillent à faire changer ça.»

Avoir la bonne nationalité

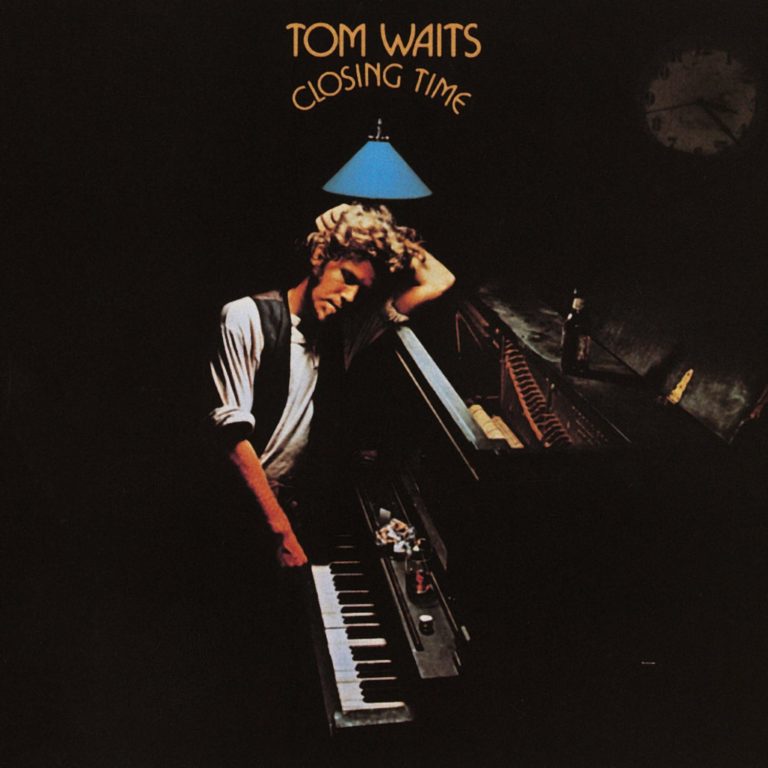

Malika El Barkani, elle, se considère comme «un échec né». Je m’étonne, car en plus d’être une ingénieure du son reconnue, elle a mené un groupe de musique pendant 8 ans, le Malyka Band. Il a joué au Festival des Libertés, au centre culturel de Saint-Gilles, au Pianofabriek, pour les fêtes de la musique, et le public était toujours au rendez-vous! Mais «la notion d’échec, ça dépend beaucoup de comment t’as grandi, jeune, ce que t’as vécu.» Elle me raconte son parcours. En troisième primaire, elle commence à décrocher de l’école. Personne ne comprend pourquoi, elle non plus. Personne ne l’aide vraiment, et elle commence à penser que c’est de sa faute. Née de mère polonaise et de père marocain, elle finit son parcours scolaire dans un lycée français, à Tanger. Elle obtient son bac de justesse, «par miracle» me dit-elle. De retour en Belgique, elle n’a plus de papiers d’identité: elle aurait dû faire la demande de nationalité belge à ses dix-huit ans, mais elle était à Tanger. Elle obtient quand même un permis de séjour pour étudier et s’inscrit en son à l’Insas. Mais à la fin de ses études, elle reçoit un avis d’expulsion du territoire. Elle qui est née à Uccle, où à Bruxelles, on la somme de «retourner à Varsovie!». «C’est la grosse sensation d’échec, quand tu sors de l’école et tou·te·s tes ami·e·s travaillent et toi, tu peux pas. Même si on voulait m’engager à la RTBF, je ne pouvais pas.» Elle reste malgré tout à Bruxelles, travaille au noir en tant que serveuse et continue à faire de la musique, à composer, à jouer dans des jams. Mais sans papiers, elle n’a pas de réelle perspective. «J’ai pu voir que quand t’as rien, tu chutes, et les gens ne vont pas te repêcher… J’ai commencé à travailler dans des bars de plus en plus bizarres, rencontrer des gens de plus en plus louches…»

En 2007, la Pologne rentre dans l’Union Européenne. Malika est polonaise, donc européenne: elle peut enfin travailler légalement.

Quelques années plus tard, elle lance le Malyka Band. Mais elle finit par arrêter: «C’était difficile de maintenir le groupe parce que j’avais pas de production, de label, rien. À un moment, les gens sont motivés par la reconnaissance, la gloire. Je voulais faire mieux et c’était pas possible sans production, ça demandait trop d’investissement.» Elle a cherché un label, mais sa musique n’était pas «commerciale, pas assez dans l’air du temps.» Ses compositions, exigeantes, nécessitent six à huit instrumentistes et sont un mélange de pop-rock et d’influences marocaines. Elle ajoute qu’elle a eu beaucoup de retour d’hommes plus âgés qui lui conseillaient d’être plus sexy, plus féminine, moins «rentre-dedans». On lui a aussi dit «d’enlever le côté Maghreb». «Je vivais ça comme un échec, je pensais que j’étais moche et pas féminine. Maintenant je m’en fous mais à l’époque… J’ai tout raté aussi parce que j’ai écouté des gens que je devais pas écouter, j’ai cru que je devais être une fifille.»

Dans la même série

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Vous aimerez aussi

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/5

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

La Llorona

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

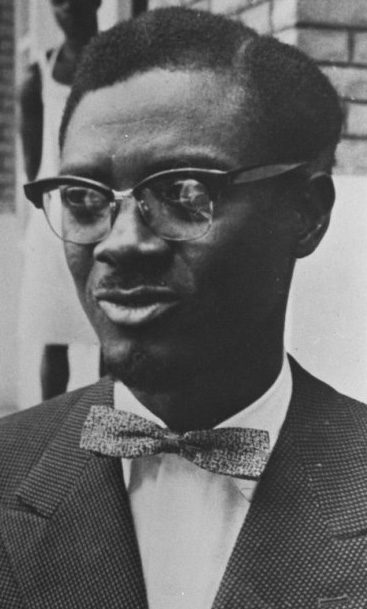

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Les Blackout sessions

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Exercice d’admiration

Émois3 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Quand la musique enterre le bruit des bombes

Au large21 mars 2022 | Lecture 10 min.

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.