Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Karolina SvobodovaEn 2010, le Festival se déroule pour la première fois au sein d’un seul quartier, les spectacles sont créés et joués dans les cours des familles du quartier.

Comment avez-vous réussi à convaincre ces dernières d’accueillir artistes et spectateur·ices chez eux?

Étienne MinoungouIl fallait faire un autre travail supplémentaire qui n’est pas seulement le travail de poète: un travail de rencontre avec les familles, des discussions. Faire comprendre aux gens finalement ce que signifie le métier.

Et c’était un peu compliqué parce que nous qui faisons ce métier, nous ne nous rendons pas compte que la perception du public sur celui-ci est loin de ce qu’on imagine. On nous tolère, on nous regarde mais rien de plus. Pour eux, c’est de l’amusement, ce n’est pas un métier. Alors j’ai voulu qu’on discute dans nos langues. Quel exercice difficile! Parce qu’à partir du moment où la langue n’a pas inventé le métier, il n’y a pas les mots. La traduction ne sera pas une traduction littérale. La traduction impose que vous puissiez aller le plus loin possible avec les mots disponibles pour finalement désigner ce que vous faites. C’est dans ce travail du langage qu’on a [avec Patrick Janvier, scénographe général du festival] trouvé l’idée.

Quelle était cette idée?

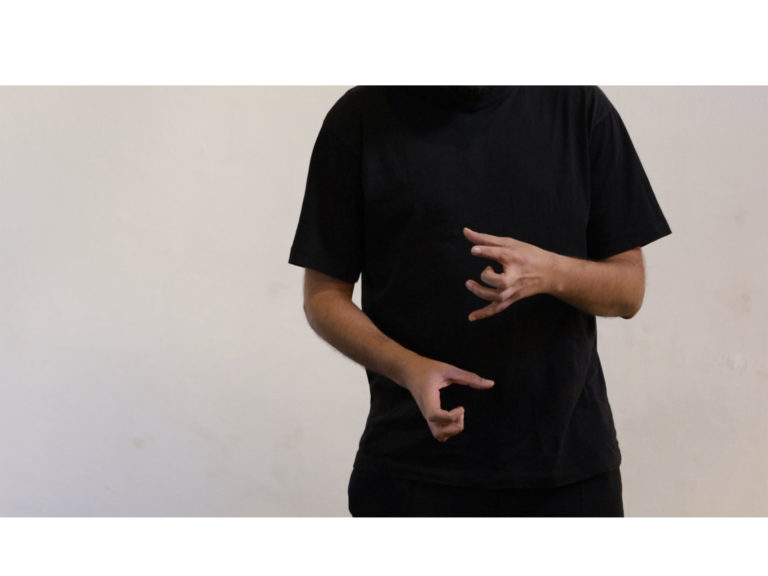

Le théâtre, qu’est-ce que c’est? Le théâtre, c’est un espace de la discussion sociale; le théâtre, c’est le miroir de la société, la société qui se regarde elle-même. Dans nos langues ça pourrait se traduire de quelle façon? On est passé par plusieurs voies jusqu’à ce que, clac! Je trouve: «théâtre ya waa tid sonss yalg buudu.» Le théâtre c’est: «viens et par une conversation, élargissons la parenté, la famille». Buudu ça veut dire famille, peuple, lignée. Là ça devient intéressant: si le théâtre est un lieu de discussion de ce buudu , alors les questions de ce buudu ne se discutent pas dehors. Il faut un espace reconnu par les membres de la famille, dont on peut dire: «c’est notre espace».

Donc la cour intérieure, le lieu de vie partagé.

Oui. Tout se passe là, sous les manguiers: la vie quotidienne, les réunions de famille, un heureux ou un malheureux événement, une crise. Et la crise se discute dans la cour familiale, tout le monde est présent, y compris les enfants.

Si le théâtre doit rendre compte de cette discussion de la communauté avec elle-même, il ne peut pas se passer dans des lieux fermés à cette dernière, il doit se passer dans un lieu ouvert à cette communauté qui l’accepte, qui l’héberge et qui, finalement, commence à apprendre les codes de cette relation sociale.

Qu’en était-il du travail des artistes dans ce cadre?

Ce déplacement donnait aussi les possibilités pour que les artistes, les poètes, se sentent reconnu·es. On leur a dit que ce sont eux qui donnent l’impulsion de la discussion. Donc s’ils écrivent, ils proposent des éléments de discussion au public. Dans ces conditions, on écrit en écoutant la respiration de la société puisqu’on se trouve en son cœur. Les résidences de création prenaient alors une autre forme: l’auteur logeait dans une famille, vivait dans le quartier. Il avait son petit carnet, proposait des choses, de temps en temps on faisait des petites lectures et on l’écoutait, on discutait et comme ça, il avait de la nourriture pour repartir.

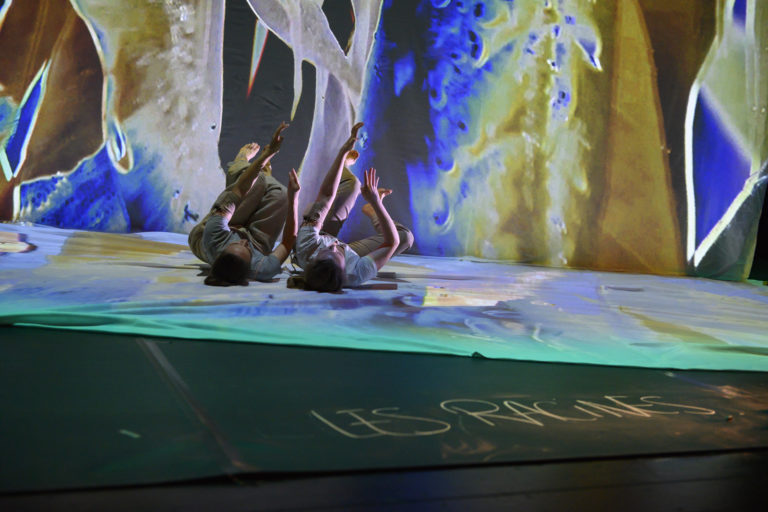

Pour que les metteurs en scène puissent mettre en musique cette discussion, il fallait qu’ils regardent la configuration de l’espace et que leur dramaturgie prenne en compte tout cela. Évidemment ces dramaturgies avaient une implication logistique extrêmement importante.

Les habitant·es du quartier ont participé à la mise en place du festival, en apportant notamment un appui logistique.

On a eu parfois à rénover des canalisations pour faire les évacuations d’eau, on a dû aussi vider des fosses septiques dans telle ou telle cour pour mieux l’aménager, et ce sont les jeunes du quartier qui l’ont fait, parce qu’ils savent le faire. Les ferronniers ont également été sollicité pour la fabrication des décors, les boutiques de tailleurs pour la confection des costumes. Et c’est comme ça qu’à un moment donné, les femmes pouvaient dire «Nous on s’organise et on nettoie la rue, on l’arrose pour que la poussière disparaisse, pour les différentes installations», ou «Nous, on va nourrir les gens qui viennent, moi je n’ai pas de maquis mais je vais vendre des brochettes devant ma porte… »

L’espace de la discussion sociale s’agrandissait en s’épaississant sur plusieurs aspects: l’aspect économique et la fierté d’être reconnu. Les habitant·es pouvaient dire: «Le théâtre, c’est chez Monsieur et Madame un·e tel·le et c’est la famille qui reçoit». Le fait aussi de dire: «C’est dans notre quartier, c’est chez nous, c’est notre affaire». Cette reconnaissance du buudu par rapport à sa propre coproduction dans une entreprise poétique peut, selon moi, amener le renouvellement de la pratique et de la perception théâtrales.

Les Récréâtrales, le festival des arts de la scène du Burkina Faso, a lieu du 29 octobre au 5 novembre. La programmation est en ligne ici.

Vous aimerez aussi

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/5

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba et Zora Snake

Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.

épisode 4/5

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/5

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Pierre Lannoy et Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/5

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/4

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Beoogneere, l’espoir de la Savane

Au large19 novembre 2022 | Lecture 4 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.