Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Expériences festivalières

Un festival, c’est une condensation, dans un espace-temps restreint, d’activités et de participant·es autour d’une discipline partagée. C’est un espace-temps marqué par l’intensité, voire l’excès, dont la dynamique tranche avec celle de la vie quotidienne. On s’y presse, on l’attend avec impatience. Pour les professionnel·les et les amateur·ices, c’est un rendez-vous inratable. Peu de festivals ont cependant atteint le statut quasi mythique du festival d’Avignon, qui, à chaque édition, célèbre le théâtre autant qu’il se célèbre lui-même. Le spectacle Cour d’honneur de Jérôme Bel, performé dans ce lieu emblématique du festival en 2013, en est la preuve aussi touchante qu’éclatante.

Le festival Off, dont les origines remontent à 1966 avec les premiers spectacles d’André Benedetto accueillis au Théâtre des Carmes en parallèle de la programmation de Jean Vilar, est certes moins mythifié. C’est lui pourtant qui rassemble le plus grand nombre de spectacles, d’artistes et de spectateur·ices. Les artistes s’y précipitent pour essayer de renforcer leurs réseaux, attirer le plus grand nombre possible de ce public potentiel rassemblé dans la cité, se distinguer parmi les centaines de spectacles joués chaque heure dans les différents lieux, plus ou moins adaptés, de la ville.

Bref, le festival d’Avignon est aussi excitant qu’épuisant tandis que la «festivalisation» interroge le rapport de consommation de l’art. On le sait, on voit souvent trop, on n’a pas le temps de digérer les spectacles, de les laisser vivre en nous: en moins d’une heure les images et émotions d’une proposition sont déjà remplacées par l’univers dans lequel nous plonge la suivante.

On connaît ces critiques, elles se justifient en général. Mais quand, à l’inverse, les propositions se complètent les unes les autres, quand les mots et images d’une œuvre sont repris, renforcés, complétés par l’œuvre qui suit, quand, plutôt que d’écraser le sens, celui-ci est coconstruit par les différentes créations, c’est une tout autre expérience qui s’ouvre à nous. Bien évidemment, cette porosité est toujours à l’œuvre lors d’un festival et le hasard peut merveilleusement faire s’entrechoquer des narrations, créant en nous des idées et émotions aussi originales que déconcertantes. Mais ce dont je voudrais parler ici, c’est quand cette expérience est le résultat d’une programmation, autrement dit de choix réfléchis. En effet, si chaque programmateur·ice de saison théâtrale rêve peut-être que son public assiste à l’ensemble de sa sélection, ce rêve a davantage de chance de se réaliser dans le cadre de cet espace-temps à part qu’est le festival.

Se plonger dans la programmation du Théâtre des Doms

Le théâtre des Doms, c’est le Pôle Sud de la création de la Belgique francophone, sa vitrine dans la cité des papes. La structure, actuellement dirigée par Alain Cofino Gomez vise à promouvoir – en particulier pendant le festival – des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’enjeu de diffusion y est donc essentiel. Si la structure accueille de nombreux·ses professionnel·les, elle a également été adoptée par les festivalier·ères. De fait, en raison de la qualité de sa programmation, le théâtre des Doms s’est, au fil des années, véritablement imposé dans le off.

Pour son édition précédente, le directeur du festival s’était livré lui-même à une mise en récit de sa programmation, mettant en connexion expérience des spectateur·ices et spectacles accueillis dans son lieu. Cette année encore, c’est à un parcours réfléchi qu’il nous invite: «Le Festival OFF aux Doms, sera en 2023, le festival des parcours flamboyants, uniques et hors du commun, profondément humains et beaux, qui racontent les combats perdus ou gagnés de femmes, et parfois d’hommes, aux prises avec le changement, l’évolution et l’alternative.»[1][1] lesdoms.eu

Il s’agit donc de répondre à cette invitation, et de s’interroger ce faisant sur les récits qui nous sont racontés, sur les épreuves qui nous sont confiées et sur la manière dont celles-ci sont surmontées. Il s’agit d’observer encore les formes choisies pour nous les transmettre et les modalités d’adresses mises en place. Bref, rassembler ces parcours de flamboyant·es et observer quelles expériences et sensibilités ils nous livrent ensemble aujourd’hui. (Précisons que le spectacle Angles morts de Joëlle Sambi, qui, par sa thématique et son traitement constitue certainement un jalon important de ce parcours n’est pas abordé ici, n’ayant malheureusement pas pu y assister.)

Quitter l’enclos

Quitter l’enclos, j’emprunte cette image au spectacle Voie Voix Vois de Gaël Santisteva, Saaber Bachir et Antoine Leroy, création interdisciplinaire investissant le matériau sonore pour, entre autres, questionner les discours et les rapports de pouvoir en jeu dans la prise de parole. Dans ce spectacle, il est aussi question de chevaux. Ceux que Saaber Bachir peint, celui qu’il a fait réaliser pour l’œuvre textile dont il s’enroule jusqu’à faire vivre, avec ses protagonistes, un cheval et son cavalier sur la scène du jardin des Doms où se déroule la représentation, et, enfin, les chevaux sauvages qui le passionnent. Ceux qui se sont enfuis après avoir été introduits en Amérique par les colons espagnols. Ces chevaux se sont reproduits entre eux et ont investi de nouveaux territoires. À ceux qui s’opposent à leur présence, les artistes rétorquent qu’il y a assez de place pour eux aussi, et soulignent que ces chevaux ont modifié en partie leur alimentation pour survivre dans les territoires plus arides où ils ont pu s’installer, qu’ils se sont adaptés à leur environnement, ce sont ainsi rapprochés de la nature et sont finalement devenus plus forts.

Quitter l’enclos, se transformer et devenir plus fort·e, est le thème qui traverse l’ensemble des créations accueillies aux Doms cette édition, chacune d’entre elles pouvant être lues comme un récit d’émancipation. Et si je puise cette image dans un spectacle créé et porté par trois hommes, j’observe ensuite que c’est dans le reste des propositions artistiques, créées par des femmes, qu’elle est actualisée.

Dans Dominique toute seule, création jeune public de Marie Burki avec, au plateau, Garance Durand-Cominos et Tom Geels, le départ est initialement contraint: Dominique a perdu son travail, et puis Dominique a perdu sa petite maison qui n’était finalement pas vraiment sa maison. Elle se retrouve dans la forêt, et l’herbe grasse à l’odeur de terre et de rosée devient soudainement appétissante. Elle s’endort au clair de lune, se réveille avec le soleil, marche tout le long de la journée. Jour après jour, elle s’adapte et se transforme au contact de cet environnement nouveau: celle qui avait l’impression de devenir invisible apprend grâce à un menhir que, dans la forêt, tout le monde voit tout le monde et qu’il ne faut pas nécessairement qu’il se passe beaucoup de choses pour faire une belle histoire. Au contact de la forêt, elle reprend consistance et retrouve sa voix. Car elle chante en marchant, de plus en plus fort, avec de plus en plus de joie. Dominique toute seule rencontre en la forêt une alliée et c’est en cheminant à travers elle qu’elle trouve un sens, celui d’être simplement là, et abandonne la quête d’une direction mortifère.

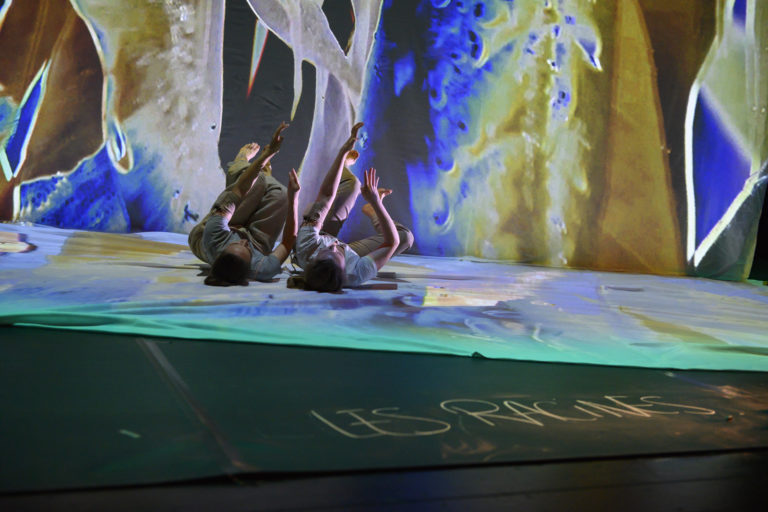

À travers Je crois que dehors c’est le printemps de Gaia Saitta et Giorgio Barberio Corsetti, Gaia Saitta souhaitait retracer le parcours d’Irina Lucidi: celui d’une histoire de couple, d’un drame, de la reconstruction de soi malgré la douleur, de la relation aux autres dans et pour la possibilité de cette reconstruction.

Celle dont la confiance en soi était jour après jour mise à mal par des injonctions laissées par un mari psychorigide sur des dizaines de post-it, celle que les policiers n’ont pas voulu écouter au moment du drame, celle dont le mal-être ne semblait même pas pris au sérieux par la psychologue du couple, est ici invitée sur scène en compagnie de ces différents personnages et des éternels post-it.

L’actrice interprète parfois le rôle d’Irina, ou parle en son propre nom, les personnages convoqués sont portés par des spectateur·ices placé·es sur le plateau et dans les gradins. Ensemble, actrice et public, reparcourent l’histoire, et font résonner ce qui n’a pas été entendu. Il s’agit aussi de raconter la reconstruction et une expérience de bonheur que, malgré la souffrance, Irina a pu retrouver. Sans toutefois pouvoir en témoigner, car ce bonheur semble incompréhensible, tant son désir de vie est jugé indécent et dérange. Avec un dispositif simple et efficace – deux caméras, deux écrans, quelques feuilles de papier et un bic – Gaia Saitta fait le récit de la colère, de l’enquête, de la solitude, des doutes mais aussi de la joie et de l’appel à la vie. Le spectacle trace également l’histoire d’une rencontre, celle de l’actrice avec le récit d’Irina et puis de l’actrice avec Irina elle-même.

À travers les modalités de cette rencontre et la manière dont Gaia Saitta transmet celle-ci sur scène s’affirment un engagement et un espoir. Ce n’est pas Irina la victime qui l’intéresse, mais Irina, la femme qui incarne le choix de la vie. La nécessité de porter ce récit à la scène est dans sa force émancipatoire: si Irina y est arrivée, c’est qu’il y a un espoir, et c’est dans le parcours de cette force de vie qui le sous-tend qu’elle propose aux spectateur·ices de l’accompagner, littéralement, sur le plateau.

Avec Y a brûler et cramer, forme courte présentée dans le Jardin des Doms, Camille Freychet, accompagnée sur la scène par la création sonore de Maïa Blondeau, nous embarque dans un récit qu’on pourrait dire initiatique. Il y est question de volcan, d’auto-stop, et puis du village au bout de la route, là où ce qui devait se découvrir se découvre, l’identité qui devait s’affirmer s’affirme.

Camille Freychet nous entraîne avec elle, sur la route et dans les voitures de ceux et celles qui acceptent de la conduire sur un bout de chemin, structurant son récit en campant les différents personnages qui la font, d’une façon ou d’une autre, avancer. Dans son histoire, c’est la mort du grand-père qui a provoqué son besoin de prendre la route; un poids en même temps qu’un sentiment de liberté la pousse à partir, sans savoir où.

Comme dans tous les récits initiatiques, c’est dans la découverte de soi-même que réside le but du parcours, et c’est en clamant fièrement son identité que Camille Freychet termine son voyage.

Beat’ume, également accueilli sur la scène du jardin, fait se rencontrer slam, rap et théâtre. Z&T, duo de jeunes slameuses bruxelloises, investit le plateau de théâtre pour faire entendre ses textes féministes et questionner dans le même mouvement leur présence dans cette institution. Ici, c’est leur zone de confort qu’elles quittent, celle des scènes de slam et de la communauté bienveillante dans laquelle elles se sont aujourd’hui fait une place. Ce pas de côté de la scène underground vers l’institution théâtrale leur permet de partager avec un autre public les discours et les actions militantes qu’elles mènent. Dans leurs textes, il est question d’amitié, de harcèlement, de la vie d’artiste, de la difficulté de la militance surtout quand il s’agit de l’appliquer dans la sphère privée. Elles performent leur (il)légitimité à être là, dans le monde de l’art, avec du slam, du rap, dans la rue, l’espace politique et privé, telles qu’elles sont, sans concession… et malgré la difficulté à tenir cette place.

Avec intelligence et beaucoup d’humour, Zouz et T.A manient les codes de ces mondes, en les mobilisant ou en les déconstruisant, pour affirmer haut et fort leur présence.

Dans Marche salope de et par Celine Chariot, il est notamment question des aigles et des huîtres. Des huîtres, ou plutôt des coquilles d’huîtres, qu’elle dispose précautionneusement le long d’un rectangle délimité au moyen de tape blanche sur le plateau. Et puis, consciencieusement, une à une, l’actrice les broie à l’aide d’un grand maillet. À côté de chaque coquille réduite en tas de poudre, elle dépose une plaque numérotée.

C’est une scène de crime qu’elle reconstitue pas à pas, la scène d’un viol. Tout au long de la représentation, ces traces d’autres victimes restent exposées à la vue du public, indiquant que le drame raconté n’est pas isolé. Sur scène, Celine Chariot ne parle pas, elle nous regarde, elle performe. Des voix off s’adressent à nous, ou dialoguent entre elles, éclairant sous différents angles les mécanismes de défense – telle l’amnésie – développés par le psychisme des victimes, mécanismes de défense temporaires mais aussi ignorés par la loi lorsque la durée de prescription est dépassée.

Le spectacle aborde le viol et les traumatismes qu’il engendre au moyen d’images, d’échanges fictionnels élaborés avec de la matière documentaire. S’il nous émeut et nous renseigne, il nous invite également à nous projeter et à imaginer un monde différent. Un monde dans lequel les huîtres ne seraient plus les victimes des aigles, emportées et lâchées du ciel, mais un monde où elles pourraient s’envoler elles aussi. Là où elles seraient libres et hors de danger, elles pourraient même se mettre à chanter. Le spectacle se termine sur cette image qui fait enfin rire les voix tandis que l’imaginaire de cette alternative se déploie sur le plateau.

Ces récits, racontés souvent à la première personne ou mêlant intelligemment narration en je et en elle/il, sont avant tout des témoignages, des adresses, à nous spectateur·ices rassemblé·es et, à travers nous, à la cité que nous représentons au théâtre. Des histoires insuffisamment racontées ou rapportées par d’autres, des réalités longtemps invisibilisés sur les scènes de théâtre et dans le monde social, deviennent ici les sujets réappropriés par ces différentes voix de femmes. Méduse.s,spectacle également présenté au théâtre des Doms par La Gang, aborde frontalement cette question historiographique, invitant à passer de l’History à Herstory…

Se saisissant de mythe de Méduse, La Gang invite à réfléchir en contrepoint au devenir des femmes qui, violentées, se rebellent et refusent le silence de la victime. Méduse est transformée en «monstre» après avoir été violée par Poséidon mais l’histoire transmet l’acte héroïque de Percée qui lui a coupé sa dangereuse tête couverte de serpents…

Chacune de ces pièces consiste en une prise de parole sensible pour non seulement raconter le viol, la violence, le harcèlement, le manque de reconnaissance et de considération ou encore le statut de subalterne voire d’incapable auquel sont souvent réduites les femmes mais aussi – et c’est là la force principale de ces créations – participe à construire un imaginaire et des récits d’émancipation. Dans ces récits et la manière dont ils sont portés en scène, les femmes ne sont pas uniquement des victimes: même si elles ont été violentées, elles sont les héroïnes, celles qui s’emparent de leur présent pour construire un autre devenir.

Dans ces différentes créations, on observe également que la nature devient souvent le refuge pour celles et ceux qui sont sorti·es de l’enclos, de la communauté des hommes, volontairement ou sous la contrainte. C’est dans l’éloignement et, conséquemment, par un rapprochement avec d’autres, que la reconstitution peut se faire et que d’autres modes d’existence s’ouvrent. Des modes de coexistence qui laissent de la place, qui accordent de l’attention, parce que les belles histoires ne reposent pas nécessairement sur de grandes actions et parce qu’il n’y a pas que les héros dont la bravoure est souvent liée à des actes de violence, qui ont droit de citer.

En abordant des thématiques difficiles, en se les appropriant pour recréer du sens à travers des mots, des chansons, des images, les différentes pièces évoquées brièvement ici participent à la mise en place d’un autre imaginaire et d’un nouveau répertoire.

Vous aimerez aussi

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Politique de la douceur

Grand Angle10 mars 2023 | Lecture 9 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/5

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/5

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Pierre Lannoy et Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/5

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/4

Kifesh 2.0 par Kifesh

Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.