Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

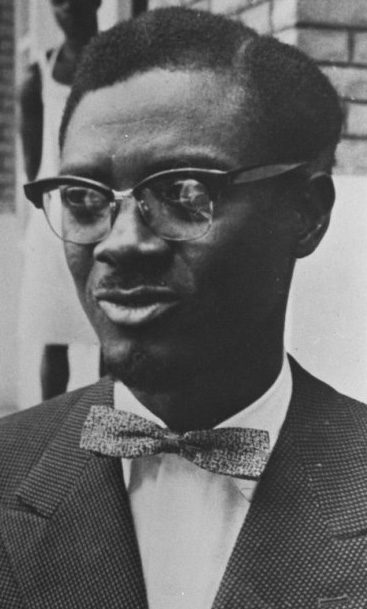

Professions: Comédienne, réalisatrice, productrice, diffuseuse, plombière. Aujourd’hui thérapeute corporelle, praticienne de la méthode «Rosen».

Dernière création: Autrement (avec des légumes) (2015)

Formations: une année intensive en comédie à Paris (Philippe Gaulier et Monika Pagneux); en plomberie aux arts et Métiers; en art visuel à l’Académie de Molenbeek avec Thierry Zéno; en Gestalt Thérapie à L’institut Belge de Gestalt, et en France pour la méthode «Rosen».

Laurence Van GoethemPar quoi et où as-tu commencé ta carrière?

Anne ClossetJ’ai d’abord tenté l’expérience de comédienne à Paris, puis j’ai intégré le Collectif L’Ymagier Singulier avec Thierry Salmon à Bruxelles, créé par des jeunes artistes qui sortaient du Conservatoire, comme Serge Rangoni, Christian Machiels, Michel Bogen. On investissait des lieux au début des années 1980, comme L’Arsenal du Charroi – 4000m2 de hangar désaffecté sur le boulevard Général Jacques à Etterbeek. Pour exister, il fallait tout faire soi-même, et il n’y avait pas d’argent public. C’était le tout début du financement pour le théâtre, mais uniquement pour des créations ponctuelles.

Quand le collectif s’est dissout, j’ai continué à gérer l’Arsenal pendant trois ans, avec Philippe de Pierre-Pont, cinéaste, et Jean-Louis Gilles, régisseur. La Société Nationale du Logement était propriétaire du lieu, mais nous le prêtait; nous le mettions à disposition des premières créations des jeunes sortis des écoles (La Cambre, l’Insas, etc.) et nous y organisions de grandes fêtes.

De quoi vivais-tu?

À ce moment-là, je vivais dans des squats avec rien du tout, mais au bout de quelques années, je souhaitais quand même gagner un minimum ma vie et trouver un logement décent. Je me suis mise à faire de la plomberie, tout en gérant bénévolement l’Arsenal.

Quand je suis passée du statut d’«artiste-comédienne» à «plombière-indépendante», j’ai ressenti un vrai bonheur de pouvoir vivre décemment de mon travail! Je sortais enfin de la misère. Ça a duré trois ans.

Comment t’es-tu lancée dans la production et la diffusion?

Quand l’Arsenal a fermé définitivement, j’ai abandonné la plomberie et j’ai créé une structure (Athanor) qui prenait en charge tout le travail autour de l’artistique: administration, production, diffusion. J’ai travaillé avec des artistes dont Zap Mama, Marie Daulne, Thierry Debroux, la compagnie Un œuf is un œuf (Mauro Paccagnella), Philippe Tasquin et Vincent Trouble (chanson française), Diane Broman, le Metropolitain Théâtre (Marabout Flash), Jean-Claude Berutti, et d’autres. Pendant sept ans, j’ai laissé de côté mes aspirations artistiques personnelles pour me consacrer à la production et à la diffusion des autres. Nous avions nos bureaux en face des Halles de Schaerbeek, au-dessus du café l’Âne vert.

Parvenais-tu à être rémunérée?

Je n’ai pratiquement pas été rémunérée pendant ces années de production, nous fonctionnions avec le statut de chômage artistique. Je prenais des risques financiers tout le temps. Par exemple, je n’étais pas censée voyager, or je devais suivre les Zap Mama en tournée… Malheureusement, dès qu’un groupe ou qu’un projet commençait à bien marcher, on se faisait récupérer par le show-biz. Par exemple, nous avons créé le festival de chansons françaises Les Francofolies de Spa, mais après la première édition on s’est fait récupérer. On a aussi perdu les Zap mama dès qu’elles ont commencé à avoir du succès. J’ai cherché pendant plusieurs années la viabilité de cette structure mais, si j’ai permis à certains artistes de vivre de leur travail, je n’ai pas réussi à me rémunérer moi-même correctement comme productrice.

Comment es-tu devenue réalisatrice?

J’ai arrêté la production et je me suis lancée dans le cinéma, après une brève formation à l’Académie de Molenbeek avec Thierry Zéno. Mon premier film documentaire a été coproduit par la Tunisie, en 2001: Parle («Takallam» en arabe). C’était le suivi d’un processus de création d’un spectacle théâtral. J’ai travaillé pendant dix-sept ans comme cinéaste, avec à peu près un film tous les deux, trois ans.

Tu as réussi à vivre de ton art?

J’ai toujours cherché à vivre de mon travail mais il y avait une régression par rapport aux années 1990, ça devenait quasiment impossible de gagner sa vie comme réalisatrice. Concevoir et réaliser un film est déjà un vrai parcours de combattant, mais une fois qu’il existe, il faut encore trouver de l’énergie pour le faire vivre, c’est un sacré boulot! Et faire de l’autopromotion, ce n’est jamais facile. Pour vivre, je réalisais des films de commandes et animais des ateliers dans des écoles.

Tu as aussi siégé à la Commission des Arts du cirque et de la rue pendant longtemps. Pourquoi?

Les arts de la rue étaient un secteur émergent à l’époque et cette question de comment vivre de son art a traversé toute ma carrière. Entre 2000 et 2012, je me suis battue pour augmenter la part de financement pour les compagnies et les artistes. C’était important d’établir des critères objectifs pour les subsides, qu’il y ait une politique un peu cohérente.

Tu as participé aussi aux réflexions concernant le «statut d’artiste»?

Oui, on s’est arraché les cheveux sur cette question dans les années 1990. Il y a eu plein de rassemblements et de débats, avec Suzanne Capiau, entre autres.

Il y a eu aussi la création de SMART, par un de mes collègues, Pierre Burnotte, qui s’est associé avec Julek Jurowicz. C’était une façon de rassembler les artistes et de trouver des solutions à leurs problèmes administratifs et financiers, et de développer des accompagnements de projets.

Un·e artiste travaille constamment. Il n’a donc pas à être mis dans la case «chercheur d’emploi». C’est complètement aberrant. Il faudrait créer une caisse séparée pour les artistes, qui soit adaptée à sa pratique et non pas liée à l’ONEM. Un·e artiste doit pouvoir voyager, travailler avec un revenu de base minimum décent, et bénéficier d’aides ponctuelles pour ses projets. Et puis, le temps est important, il faut bien comprendre cela. On ne peut pas demander à une personne des dizaines de créations par an, on n’aura pas la qualité.

Penses-tu que les choses aient évolué aujourd’hui?

On a beaucoup d’excellentes écoles et de nombreux artistes, ce qui est très positif dans une société démocratique. Il n’y a jamais trop d’artistes. C’est une question de positionnement de fond: il faut se demander ce que c’est que l’art et en quoi il est important. Et que les politicien·nes aient une certaine force de décision. Malheureusement, les budgets n’ont pas beaucoup augmenté; donc pour une même enveloppe, au lieu de financer dix projets, il faut en financer le triple aujourd’hui.

Au bout de quelques années, la plupart des jeunes artistes changent de métier, surtout s’ils ou elles commencent à avoir une famille, des enfants. Moralement aussi, ce n’est pas simple, on perd parfois sa dignité, sa confiance en soi.

Pourquoi as-tu arrêté de faire des films?

On est souvent prêt·es à tout pour réaliser ses projets artistiques et on donne la priorité à la recherche de sens, d’espace et de liberté. On ne pense pas à l’argent, on essaie juste de ne pas être écrasé par des systèmes économiques oppressants. Mais à un moment, tout cela m’a épuisée, surtout mentalement. Je n’aurais pas pu faire un film de plus. Faire vivre un projet artistique et exister est un combat permanent. La posture de l’ONEM a contribué aussi à ce que je décide de tout arrêter. On me demandait d’accepter n’importe quel autre travail parce que je n’avais pas assez de contrats, alors que je n’avais pas le temps de faire autre chose. Il y avait une pression intenable! Et le fait d’être constamment dans l’inégalité… Je pouvais perdre mes revenus d’un moment à l’autre, c’est comme avoir une épée de Damoclès en permanence.

Aujourd’hui tu as bifurqué vers la thérapie par le corps et la méthode Rosen, qu’est-ce qui t’a poussée dans cette voie?

C’est venu petit à petit. Je me suis formée en parallèle de mon travail de cinéaste, car je sentais que je devais me préparer à autre chose. Ce n’est pas facile comme décision, c’est un deuil. Et une prise de risque, celui de quitter le «chômage d’artiste» et de se mettre en indépendante, recommencer à zéro à cinquante ans passés.

J’ai remarqué que dans mes films, je questionnais beaucoup les identités. C’était un thème qui revenait souvent. Pour mon deuxième film, j’ai accompagné un jeune Turc du quartier nord, qui était dans une délinquance profonde; il y avait dans tout le processus du film une certaine résilience de sa part, il risquait la prison et après le tournage du film, il a changé de cap, il est devenu jardinier. J’aime accompagner des personnes. Je l’ai fait en tant que productrice. Par ailleurs, je suis quelqu’un de manuel, et j’aime le contact physique.

Qu’est-ce que tu aimes en particulier dans cette pratique?

La méthode Rosen est un toucher corporel qui va à la rencontre de la personne qui est derrière la tension musculaire.

C’est un travail très doux. Je me sens très vivante quand je la pratique. Je ne suis plus dans le stress de la création et de la production, ni dans l’obsession de devoir trouver des fonds. Je suis dans une grande sérénité quand je fais mon métier aujourd’hui, dans une temporalité juste, dans une relation à l’autre qui passe par le corps.

Es-tu heureuse dans ta profession aujourd’hui?

La transition n’était pas facile mais maintenant je suis très contente, cela fait cinq ans que j’arrive à vivre de mon travail et c’est très gratifiant. Cela me fait du bien de sentir que mes client·es sont content·es de me rétribuer pour mon travail. Dans le milieu artistique, le rapport à l’argent est compliqué, on a toujours l’impression de mendier.

Y a-t-il un lien entre tes différentes expériences professionnelles?

Tout ce que j’ai fait précédemment me sert aujourd’hui dans ma profession. Quand je suis face à une personne, c’est comme une feuille blanche, sur laquelle nous entamons une co-création ensemble. Sans public. C’est un art de la rencontre, dans ce qui va être mis en contact. Il s’agit de faire émerger toute une vie retenue, comme dans l’art.

Comme artiste, on cherche un certain contact avec l’autre, au monde, avec soi, et dans ce travail, je trouve tout ça. Tout ce qui existait dans la création de manière éparse se retrouve concentré dans ce travail. Je fais confiance à mon intuition et à mon ressenti. Je rencontre la beauté de l’humain, la beauté que chacun a en lui-même. C’est très touchant.

Cite un lieu, un artiste ou un objet qui t’accompagne ces derniers temps.

Les Halles de Schaerbeek. Toute son histoire: Jo Dekmine, Philippe Grombeer et Anne Kumps, des modèles pour moi. J’aime ce lieu polyvalent, un espace complet au niveau de la création. Les projets alternatifs qui en sont sortis. J’habite tout près de là et j’ai beaucoup collaboré avec Les Halles. C’est un lieu qui m’est très cher.

Où voir les films d’Anne Closset:

Autrement (avec des légumes) est programmé au Brésil au planetadoc.international festival.

Get your funk! sera projeté le 9 novembre 2022 au Cultures Hip Hop Festival à Quimper- France.

Anne Closset a repris sa caméra et réalisé un court-métrage en 2023: Intimement liés, une rencontre avec la méthode Rosen.

Le «statut d’artiste», déjà réformé en 2013, est en train de subir une profonde transformation, nous vous invitons à lire ceci, et à visiter le site Culture en lutte. Pour signer la pétition contre ce projet de réforme, c’est ici.

Dans la même série

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Artiste plasticienne et scénographe

Grand Angle27 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 10/18

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Designer de livre et poétesse

Grand Angle23 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 6/18

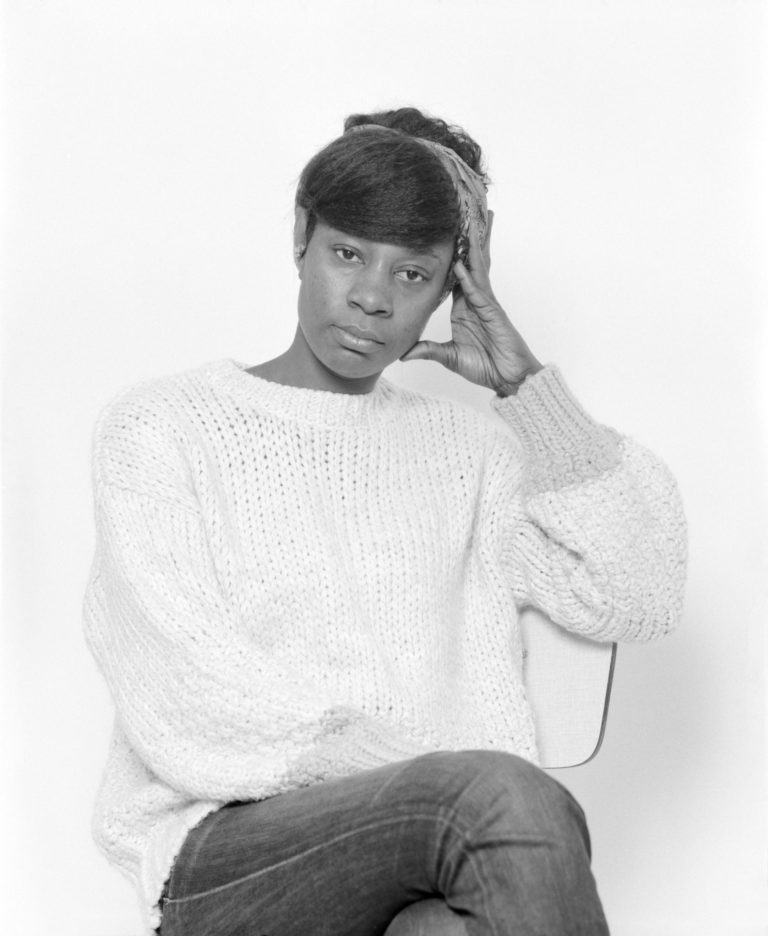

Rosine Mbakam

Grand Angle10 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 5/18

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Vous aimerez aussi

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!

Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

Des fourmis et des pommes

En ce moment28 décembre 2021 | Lecture 6 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Dikave studio

En chantier28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces

En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/5

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Strange Darling

En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.

épisode 6/16

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

épisode 4/16

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

Vice-Versa 2

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/16

Knit’s Island

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/16

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

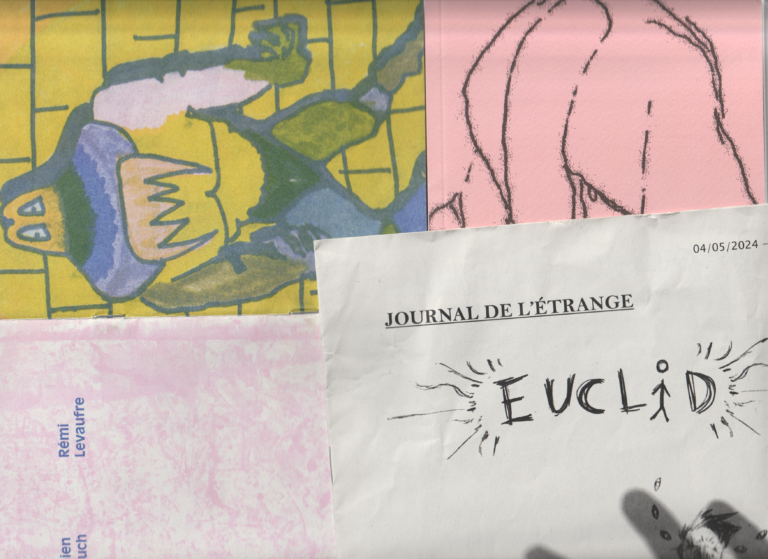

Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus

En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.

épisode 8/9

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes

Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Laura Mulvey

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands

En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko

En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.

épisode 6/9

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles

En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Au pays de l’or blanc

En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.

épisode 6/7

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Grande Fête Pointue

En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza

En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

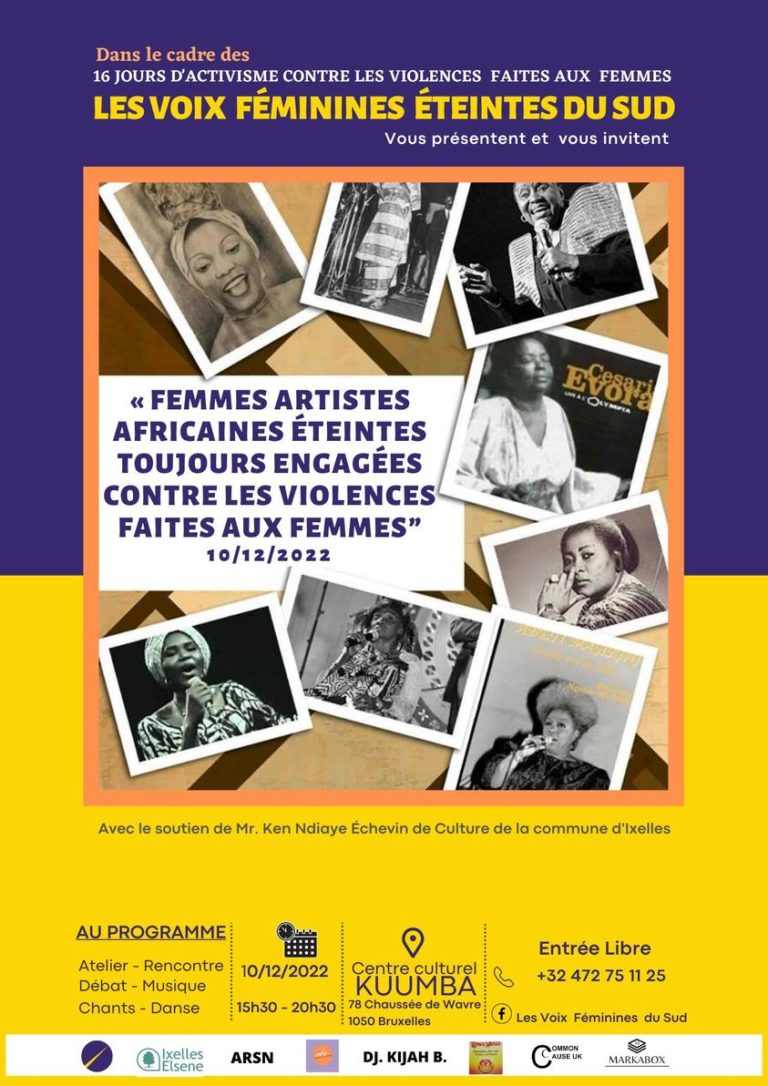

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX

Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté

En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

La rétrospective Akira Kurozawa

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Il était une fois les effets spéciaux

Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?

En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

Amour et terreur

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens

Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Aller au festival du podcast

4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.