Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Emilie Garcia GuillenLe 21 janvier, on fêtera les dix ans d’Okraïna Records, ton label, à l’Atelier 210. Comment tout cela a commencé?

Philippe DelvosalleAu milieu des années 1990, j’ai eu un premier label, surtout de 45 tours et de CD, Ubik, lié au mouvement musical qui s’appelait la lo-fi, opposé à hi-fi, haute-fidélité. Donc: des gens qui enregistraient dans leurs chambres, chez eux, quelque chose d’assez intimiste, sans passer nécessairement par un gros son et des studios. Des choses plutôt fragiles. Une sorte d’expérimentation un peu douce, mais respectant le cadre de la chanson. Et pour Ubik, on faisait presque toujours des pochettes sérigraphiées, imprimées, pliées et collées à la main.

Qu’est-ce que tu avais sorti sur Ubik?

Un copain, Dodes’ka-den, m’avait donné envie de faire ce label parce que je trouvais qu’il faisait des choses vraiment incroyables. On a sorti un 45 tours et un CD et entre temps il a sorti un autre 45 tours sur un label de Dominique A et Françoiz Breut, du temps où lui vivait encore à Bruxelles. L’autre sortie, c’était un groupe américain un peu plus connu et qui a fait la BO du film Kids de Larry Clark: Folk Implosion. Ce label-là s’est arrêté en 2001 et en 2010-2011, j’ai eu à nouveau envie de sortir des disques.

Qu’est-ce qui t’a donné l’envie de t’y remettre?

Plusieurs choses. Entre temps, j’avais organisé pas mal de concerts, notamment à la ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve; j’avais noué beaucoup de relations avec des musiciens et des musiciennes.

Ça m’a un peu remis dans un autre réseau de musique, avec des amitiés qui se sont créées. Et aussi une amie, Catherine Plenevaux, qui a créé un label de 45 tours, Lexi Disques. C’est drôle parce qu’elle me dit que Ubik fait partie des labels qui lui ont donné envie de faire Lexi, et moi Lexi m’a donné envie de faire Okraïna.

Avec la volonté de sortir un album précis?

C’était une envie diffuse de m’y remettre, et le déclic, ça a été les enregistrements qui sont devenus Okraïna #1, Eric Chenaux et Éloïse Decazes[1][1] Eric Chenaux et Éloïse Decazes: Eric Chenaux et Éloïse Decaze(Okraïna #1, 2012), parce que j’aimais beaucoup leurs chansons .

Et en dehors des relations liées au milieu musical dont tu étais proche, comment se sont faites les découvertes que tu as ensuite sorties sur le label?

Il y a deux, trois autres disques dont j’ai découvert les artistes ou les musiques lors de l’émission radio que je fais sur Radio Campus avec David Mennessier, David Jarrin et Jean-François Henrion, Mu. Lors de la soirée du 21 janvier, d’ailleurs, on fêtera les dix ans d’Okraïna et les vingt ans de Mu.

Par exemple, Ed Sanders: c’est un poète, un activiste et un musicien de la contre-culture new-yorkaise qui a aussi inventé des instruments de musique comme des synthétiseurs à doigts. David Mennessier m’a fait écouter un morceau de Ed Sanders sur Matisse, où il raconte un peu la vie du peintre en s’accompagnant de cet instrument qui m’avait fort plu et touché.

Et du coup je me suis mis à chercher s’il y avait d’autres enregistrements avec cet instrument et je suis tombé sur le morceau que j’ai sorti: une sorte de long poème documentaire sur l’histoire des juifs militants et syndicalistes du Lower East Side en presque vingt minutes, depuis les pogroms en Europe de l’est jusqu’aux «sweatshops» en passant par Ellis Island[2][2] Ed Sanders: Yiddish Speaking Socialists of the Lower East Side (okraïna #5, 2015).

Comment définirais-tu la ligne du label?

Il y a plusieurs fils rouges que je n’ai pas prémédités et qui apparaissent rétrospectivement. La ligne évidente, qui était là depuis le début, c’est le format: des disques de 25 cm avec toutes les pochettes réalisées par Gwénola Carrère, une illustratrice bruxelloise qui a commencé dans l’édition jeunesse. On s’est connus pour travailler sur des affiches de concert. Il y avait l’envie de faire quelque chose ensemble et de voir si on arrivait à créer une sorte de collection, de jouer sur la fidélité des gens en leur proposant quelque chose à la fois de diversifié et de cohérent dans le format et le look. Elle travaille de manière assez lente mais très sérieuse en s’imprégnant vraiment de la musique. Elle ne va pas du tout chercher dans des images préexistantes; elle réécoute cinquante ou deux cents fois les morceaux jusqu’à avoir une idée, jusqu’à rentrer dans l’univers des musiciens.

Pour eux, ce doit être très intéressant, de voir comment leur musique résonne dans un univers visuel…

Au début, ça demandait un peu de confiance, mais assez vite, au bout de quelques disques, les gens nous contactaient pour ça.

Et les autres fils rouges d’Okraïna?

On a ressorti beaucoup de choses qui existaient sur des formats plus confidentiels: des cassettes, des CDR de tournées[3][3] Ignatz & Harris Newman: Bring You Buzzard Meat, (okraïna #3, 2013) qui étaient sortis à cinquante exemplaires.

On a aussi donné une seconde vie à des enregistrements de concerts de la Ferme du Biéreau[4][4] Divers artistes: compilation La Ballade du beau regard (okraïna #2, 2013) ou des enregistrements de sessions pour des radio libres américaines …)[5][5] Ed Askew (avec Steve Gunn et Joshua Burkett: Rose (okraïna #4, 2014) .

Un exemple, c’est un groupe indonésien, Senyawa, dont on a sorti un disque. Il y avait une vidéo de Vincent Moon, qui filme beaucoup la musique du monde in situ, autour de leur ville, filmée de l’aube à la nuit. La vidéo commençait dans un temple, passait par une décharge et finissait au milieu d’une fête foraine, avec le groupe qui chantait à l’extérieur. Entre leurs chansons, il y avait des bruits des mobylettes qui passaient, les bruits du parc d’attraction… Ça, ça existait sur Internet et l’idée du disque sur Okraïna[6][6] Senyawa(et Vincent Moon): Calling the New Gods (okraïna #10, 2018), c’était de sortir la BO avec juste un lien pour voir le film.

Donc ça, c’est un fil rouge: redonner une seconde vie de plus grande ampleur – qui reste limitée, c’est 500 exemplaires… – à des trucs un peu plus enfouis ou confidentiels.

Sans qu’il y ait une cohérence en terme de genres musicaux?

Par exemple, le tout premier disque de Eric Chenaux et Éloïse Decazes, ce sont des chansons anonymes traditionnelles qui ont parfois plusieurs centaines d’années. Tartine de Clous[7][7] Alasdair Roberts, Neil McDermott & Tartine de Clous: Au Cube (okraïna #12, 2018), c’est le même genre de répertoire. Chez Senyawa, il y a un instrumentiste qui a pris un instrument traditionnel en bambou à cordes et qui l’a modifié, électrifié, amplifié. C’est comme s’il partait de quelque chose qui existe dans la tradition et il en fait son instrument à lui. Un autre fil rouge, en effet, ce sont les instruments bizarres, ou réappropriés: le synthétiseur à doigts de Ed Sanders, l’instrument en bambou de Senyawa, ou Linus Vandewolken[8][8] Linus Vandewolken: Het vlier, een hommel op aarde (okraïna #14, 2019) qui a construit lui-même avec son père luthier un «hommel», une sorte de cousin flamand de l’épinette des Vosges, un instrument à cordes traditionnel.

Des choses un peu artisanales, un peu à l’image, j’ai l’impression, de ta pratique du label…

Il y a quelque chose qui est lié à l’artisanat , à une certaine fragilité.

Et puis les choix des disques, vu le temps et les moyens financiers que j’ai à y consacrer, c’est deux sorties par an. Donc c’est vraiment des coups des cœur, plus que des calculs raisonnables en matière de vente. Par exemple, Ed Sanders: c’est quelqu’un d’assez culte, il connaissait Allen Ginsberg, c’était quelqu’un de vraiment important dans la contre-culture new-yorkaise des années 1960. Mais je me disais, ce morceau-là, un truc globalement parlé de 18 minutes, si j’en vends cinquante je serai content… Mais j’adore tellement ce truc! Tant pis si je me plante. Et au final il m’en reste quelques-uns mais à un moment j’aurai tout vendu. Mais ça aura mis longtemps, plusieurs années.

Ce côté artisanal, qui rappelle le courant lo-fi dans lequel baignait ton label Ubik, se retrouve dans la manière de produire les disques d’Okraïna?

Les techniques d’enregistrement ont évolué depuis 1995. Mais encore maintenant, le budget total d’un album d’Okraïna, c’est ce que coûte une démo selon les manières de faire mainstream, c’est-à-dire en louant un studio avec un ingénieur du son qui ne connaît pas nécessairement ta musique mais qui va mixer le son et qu’il faut payer très cher… On est dans cette économie de la débrouille, mais en étant quand même très exigeant sur la qualité – que le son soit bon, que l’objet soit beau.

«Micro label» n’est donc pas synonyme de «non-professionnel», selon toi?

C’est conjuguer le coté chouette de l’amateur, au sens de celui ou celle qui aime mais aussi éventuellement qui n’est pas professionnel mais fait les choses par amour, presque comme un hobby, un passe-temps dans ce que ça a de noble… Avec quand même une exigence de qualité, de le faire sérieusement, quasi comme des professionnels. Nos disques sont dans de vrais magasins de disques, qui doivent payer leurs loyers, qui font éventuellement faillite… On ne plane pas en dehors du vrai monde économique!

Un label de vinyles qui privilégie des choses assez confidentielles, c’est aussi un positionnement qui semble plutôt à contre-courant des modes d’écoute actuels. Et tu es sur des objets très travaillés, qui demandent du temps…

C’est ambigu parce que c’est à la fois une espèce de niche mais une niche qui internationalement fédère pas mal de monde. Ça parait très osé ou très bizarre, très décalé par rapport au mainstream mais il existe des circuits, des salles, des revues, des radios très dynamiques et précieuses… Il y a un cadre pour tout ce genre de trucs. D’ailleurs, au bout de peut-être cinq ans d’existence, j’ai trouvé des distributeurs aux États-Unis et en Angleterre – jusque-là, mes disques pouvaient être disponibles là-bas mais de manière très ponctuelle.

C’est un milieu assez solidaire, il n’y a pas tellement de rivalités ou de mauvaises ondes, de coups bas. Peut-être parce qu’il n’y a pas des milliards d’euros à se faire. Peut-être parce que les gens y sont avant tout des fans de musique avant d’être des hommes ou femmes d’affaires, même à petite échelle.

Faire autre chose que du vinyle, tu y penses?

Je veux préciser que ça a évolué, et pas nécessairement en bien, ces cinq ou ces dix dernières années: les majors, qui s’étaient désintéressées du vinyle depuis longtemps, s’y réintéressent maintenant. Mais les usines de pressage sont tellement limitées, tellement fragiles, qu’elles sont engorgées. Si une grande star américaine, anglaise, française veut tout d’un coup sortir un vinyle, elle le sort à 50 ou 500 000 exemplaires, les délais et les prix augmentent très fort et ça devient moins gai pour nous. Là où il fallait deux ou trois mois pour fabriquer un disque, ça peut mettre huit ou neuf mois aujourd’hui.

Donc, autre chose que du vinyle, ce n’était pas le projet de départ mais la situation est tellement malsaine que je n’ai plus de tabous à ce sujet. Je reste attaché à l’objet, avec juste du numérique j’aurais l’impression bizarre qu’il manque quelque chose, mais peut-être que les disques ne feront pas toujours des 25cm, par moments ça pourrait être des CD (pas forcément dans une pochette plastique standard). Le format était vraiment un pilier du label qui lui donnait son identité, et ça nous a bien servi, mais si ça se retourne contre nous à cause des délais et des prix, il ne faut pas rester coincé dans ce qui nous enferme.

Est-ce que grandir, ne plus rester «micro», est ou a été une tentation ou une tension pour un label comme Okraïna?

J’y ai pensé à certains moments: est-ce que le label pourrait devenir mon activité principale? Ça change beaucoup de choses: il faut sortir plus, calculer plus, faire plus de promo, des clips… Ça deviendrait impossible de continuer à travailler avec Gwénola dans ce cadre-là, parce qu’elle ne sait pas travailler comme ça. Elle est lente – dans le bon sens du terme! Elle ne pourrait pas faire une pochette tous les mois. J’ai l’impression qu’il y a des gens qui sont devenus des fidèles du label et qui me font confiance sans forcément connaître la nouvelle sortie et j’ai l’impression que ça, c’est possible aussi parce que ça reste des vrais coups de cœur et qu’il n’y a pas douze sorties par an. S’il y a douze sorties par an, il y aurait aussi des compromis.

Parle-nous un peu de la soirée anniversaire du 21 janvier à l’Atelier 210.

Le premier groupe qui jouera s’appelle Amarante-Cerisier, c’est un duo entre Bruxelles et Marseille de Mauricio Amarante et Marine Cerisier. Ce sont des chansons en français qui me touchent beaucoup, assez simples, je pourrais presque dire assez classiques, alors que tous deux viennent plutôt de la musique rock expérimentale. Mauricio jouait dans un groupe qui s’appelait Radikal Satan, au public assez rock alternatif. Donc pour son public d’origine ce sont des chansons étonnamment classiques. Et pour un public de chanson française classique, c’est quand même un peu trop bizarre… Mais moi ces chansons me parlent beaucoup. Ils sont en train d’enregistrer pour Okraïna et j’espère sortir leur disque fin 2023 ou début 2024.

Le troisième concert du soir est lié à un disque déjà existant: c’est un projet qui s’appelle La Maison d’Amour[9][9] Léonore Boulanger et Maam-Li Merati: La Maison d’Amour(okraïna #14, 2019), entre une musicienne française qui s’appelle Léonore Boulanger et un musicien iranien qui s’appelle Maam-Li Merati. Ils se sont rencontrés il y a huit ou dix ans à un concert de musique du monde à Paris. Il a été son professeur de musique persane et ils ont fait un disque ou ils reprennent de la musique classique persane, c’est très très beau. Il y a à la fois des instrumentations assez classiques avec des instruments à cordes traditionnels comme le kamânche et d’autres à l’orgue, des instrumentations qui ne sont pas du tout habituelles pour ce genre de musique.

Le deuxième concert est plutôt un clin d’œil à l’autre label qu’on a créé en 2020, By the Bluest of Seas.

Ce sont des musiques moins centrées sur la parole, la chanson ou le spoken word, plus instrumentales ou renvoyant plutôt à des climats, des atmosphères. Et les disques de ce second label proposent cette fois un dialogue avec le travail photographique de Beata Szparagowska.

Sur ce label, on a sorti un disque d’une musicienne bruxelloise qui s’appelle Pak Yan Lau[10][10] Pak Yan Lau & Darin Gray: Trudge Lightly (By The Bluest of Seas #2, 2020), qui joue du piano, du piano jouet avec un contrebassiste américain. Mais le 21, elle va jouer avec une saxophoniste bruxelloise, Audrey Lauro. C’est un projet qu’elles ont depuis quelques années qui s’appelle Stills, où elles interagissent en improvisant sur scène avec des photographes différents à chaque fois. Elles ont travaillé à l’origine avec Ian Dykmans, et elles ont trouvé qu’en jouant pour l’anniversaire d’Okraïna, ça avait du sens d’interagir avec des photos de Beata. C’est ce qu’elles feront lors du concert.

Vous aimerez aussi

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

Une nuit au Styx

Émois28 avril 2022 | Lecture 7 min.

épisode 3/4

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces

En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

La Llorona

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus

En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.

épisode 8/9

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

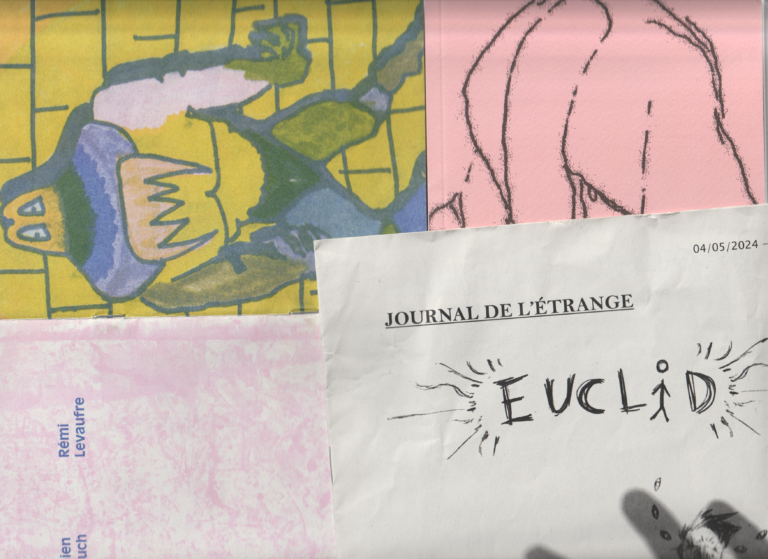

L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands

En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko

En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.

épisode 6/9

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles

En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Au pays de l’or blanc

En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.

épisode 6/7

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

Grande Fête Pointue

En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza

En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Okraïna Records 10 years party

En ce moment17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté

En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!

Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

Les Blackout sessions

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

La rétrospective Akira Kurozawa

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?

En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

Amour et terreur

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens

Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Aller au festival du podcast

4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Exercice d’admiration

Émois3 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Quand la musique enterre le bruit des bombes

Au large21 mars 2022 | Lecture 10 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.