De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Hippolyte Bohouo est chorégraphe, danseur et acteur. Né en Côte d’Ivoire, il travaille en Belgique depuis plus d’une dizaine d’années. Son spectacle Zouglou sera joué au Théâtre 140 du 26 au 28 avril 2022. Le zouglou (saleté, pourriture en baoulé, mais aussi «sortir de terre» en bété) est un genre musical populaire en Côte d’Ivoire. Il qualifie un rythme et une danse qui se sont développés dans les années 1990 pour rendre compte de la vie quotidienne, des difficultés rencontrées par les jeunes ivoiriens et des luttes sociales menées par ces derniers. Mobilisant des instruments traditionnels, l’humour et l’ambiance festive des maquis (les bars et cafés en Afrique de l’Ouest), le zouglou a notamment été popularisé en Occident par Magic System.

Ensemble, nous avons parlé du sens du zouglou pour lui aujourd’hui, du processus de création du spectacle, des questions et défis que soulèvent les pratiques de luttes d’ici et d’ailleurs. En filigrane de notre conversation, la question de la place revenait, lancinante: celle qu’on nous assigne, celle à laquelle on se trouve, celle qu’on décide de prendre.

Tu as récemment présenté Zouglou

Comment as-tu travaillé cette dimension inter- et transculturelle de la représentation?

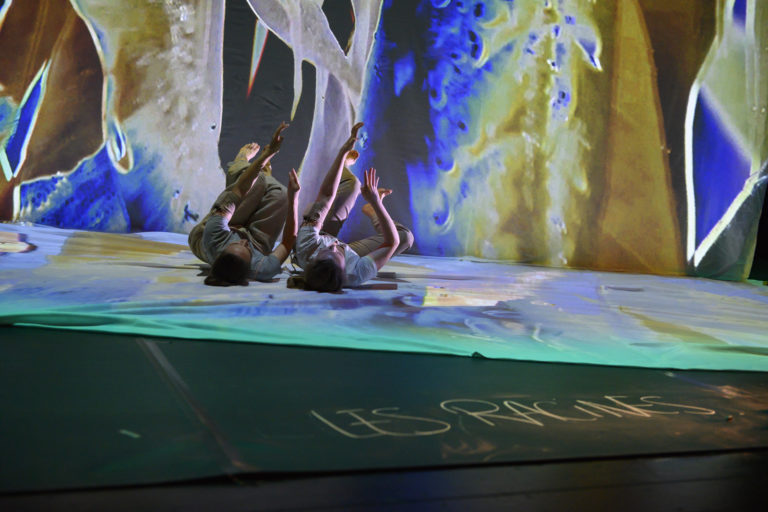

Pendant tout le processus de création, j’ai essayé de ne pas m’appuyer sur le zouglou en tant que rythme ou en tant que musique, mais de le considérer plutôt comme un mouvement social. Ce qui m’a guidé dans la création, c’est le processus de la lutte elle-même, qui peut se retrouver autant ici que là-bas. J’ai visionné beaucoup de photos et de vidéos de manifestations et je me suis intéressé à leurs différentes formes. J’ai découvert de nombreux éléments dont je me suis inspiré afin d’asseoir le zouglou comme mouvement social. C’est pour cela qu’il y a également du texte dans le spectacle: il s’agit de porter la voix des étudiants en lutte dans la société. Je préfère laisser des fenêtres ouvertes tout en donnant ma vision du sujet ou mon bout d’histoire, et ce sans volonté d’orienter l’interprétation des spectateur·ices. Pour moi, il y a une multiplicité de lectures possibles. J’essaie donc d’offrir différentes portes d’entrée dans le spectacle.

Au Masa, après la première représentation, des collègues m’ont notamment dit: «Il y a un truc qui, pour nous, est le symbole du zouglou, c’est le djembé. On aurait aimé voir le djembé sur le plateau.» Or, pour moi, ce n’est pas nécessaire, il peut y avoir d’autres formes de symboles. Peut-être que c’est l’endroit de mes luttes à moi aussi.

Celle d’un danseur-chorégraphe ivoirien contemporain?

Dans beaucoup de spectacles, on est pris pour jouer sa couleur de peau, pour porter des discours de Noirs, jouer des rôles de Noirs… Ce sont peut-être des rôles intéressants mais il arrive souvent que l’approche soit «noirisante», «africanisante». Ça crée parfois chez moi, comme chez d’autres artistes noirs, un combat intérieur terrible: tu refuses ta culture traditionnelle africaine parce que tu veux refuser qu’on te maintienne dans cette condition, qu’on te réduise à ça… Quand je suis sollicité ici en tant que chorégraphe ivoirien pour faire un spectacle de danse, et que c’est un spectacle de danse traditionnelle qui m’est commandé, j’explique que je suis certes ivoirien, que j’ai effectivement pratiqué la danse traditionnelle, mais que je fais aussi de la danse contemporaine, de la danse urbaine et que je suis actuellement en Europe. Je suis un danseur qui est venu ici, qui s’est confronté à des pratiques d’autres pays et à la danse contemporaine occidentale. C’est donc aussi une inspiration pour ma pratique.

Comment as-tu travaillé avec le musicien sur ce déplacement du zouglou comme genre musical vers sa dimension de mouvement social? Comment avez-vous transposé cet univers populaire dans une forme contemporaine?

Au début, j’avais pour projet de me rendre en Côte d’Ivoire pour aller dans le ghetto du zouglou pur et dur, le wôyô (le bruit en malinké), comme on dit. Et puis, Nadia Beugré, une chorégraphe danseuse qui vit en France, m’a dit: «Tu sais que quand il pleut à Abidjan, Paris est mouillée? Alors pourquoi tu veux aller à Abidjan? Il y a tout à Paris.»

C’est comme ça que j’ai finalement rencontré Matrix Ebonga (Ange Deroux), qui joue tous les dimanches au Zouglou, à Paris. Il est récemment arrivé de Côte d’Ivoire, ça doit fait trois ou quatre ans qu’il est là, il y a donc chez lui une fraîcheur pas encore perdue par rapport au pays qui m’intéressait.

Je lui ai d’abord expliqué l’esprit du spectacle, je voulais qu’il saisisse l’endroit où moi je me positionne par rapport au zouglou afin qu’il puisse, à partir de là, ouvrir ou rétrécir son appréhension de la création.

En effet, en tant qu’ivoirien, si je suis zouglouphile, je vais vouloir voir tout ce qui renvoie au zouglou: le wôyô, quelques blagues, les chansons un peu ironiques qui passent par la blague pour attaquer, la percussion, la bouteille, le hochet, la cloche… Beaucoup de choses qui constituent l’orchestration habituelle. Et puis, il y a le maquis en terme de scénographie, le grand ou le petit bar, avec l’alcool…

Il y a toute une projection de l’univers du zouglou qui est normale, qui est liée au vécu mais dont il fallait se distancier. À travers nos échanges, il a compris que c’est le spectacle d’un ancien étudiant, qui a été «feciste» [engagé dans la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI)] et qui va chercher dans le zouglou la fonction essentielle de la lutte afin d’interroger cette dernière aujourd’hui et poser la question de la lutte chez les autres. Il a apporté sa touche à lui au niveau des chansons. J’ai aussi eu envie de ramener des classiques, des chansons zouglou en langues… Ça crée un peu de mystère: ces chansons parlent de mort à cause de la lutte, de la pauvreté… Ensemble, nous avons mené des recherches en ce sens. J’aime beaucoup ce qui sort du plateau! Et puis, au niveau de la composition musicale, c’est avec Manou Gallo, qui vit ici, qui a travaillé avec Zap Mama, et qui, en tant qu’ivoirienne, connait l’univers du zouglou. On est entrés au studio avec un percussionniste, un ancien wôyôman, (Raphaël Bley): il jouait et Matrix improvisait. Ça, c’est aussi un principe du zouglou, il improvisait en enchaînant des classiques, et c’est comme ça que la musique a été composée.

Est-ce qu’il reste de l’improvisation dans le spectacle?

Les partitions sont écrites, mais au niveau de la parole, il reste une partie d’improvisation. Il y a une partition au sein de laquelle Matrix s’amuse avec sa voix. Quand il s’adresse au public, c’est sa liberté à lui.

En Côte d’Ivoire, tu t’es engagé dans les mouvements de contestation estudiantine (La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), défendant la résistance par la culture. Aujourd’hui, quels sont tes terrains d’engagement?

Quand je suis parti de Côte d’Ivoire pour poursuivre des études ici, j’éprouvais du fatalisme: je me disais que ce que nous faisions ne servait à rien, que nos manifestations, nos colères ne changeaient rien, alors que nos camarades tombaient devant nous sur le campus. J’ai commencé à ressentir du dégout pour mon propre pays. Aujourd’hui, je m’interroge par exemple sur ma légitimité ici, à aller marcher Avenue de la Loi par rapport à un appel d’un parti politique ou d’une organisation… J’ai tendance à toujours remettre les choses dans lesquelles m’investir en question et je me demande si je suis bien à ma place. Est-ce que je suis à l’endroit où je dois être?

J’ai été très intéressé dernièrement par Pierre Lemaître qui insistait dans l’émission Dans quel monde on vit sur l’importance de penser et de lutter à partir de la place très concrète, très située à laquelle on se trouve.

Je dirais donc que ma propre lutte se trouve à l’endroit où je suis dans le domaine artistique.

J’essaie d’apporter ma petite pierre à l’édifice de la danse dans le soutien de projets et d’initiatives de mes amis et collègues danseurs ivoiriens. C’est ainsi que je me retrouve secrétaire général de la DID (Danse Ivoire Diaspora) et chargé du planning de la première Biennale de la Danse en Côte d’Ivoire, que nous avons organisée en septembre 2021 à Abidjan. La biennale comportait des workshops, des spectacles de danses urbaines, contemporaines et patrimoniales, du coaching chorégraphique, des conférences.

J’essaie aussi d’amener des projet concret de création en Afrique. Notamment, le projet Ngor. Miettes de vie qui a commencé par deux semaines de résidence en septembre 2021 à l’école des Sables à Toubab Dialaw au Sénégal.

Vous aimerez aussi

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba et Zora Snake

Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.

épisode 4/5

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Féeriques marionnettes

En ce moment7 janvier 2025 | Lecture 2 min.

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Kifesh 2.0 par Kifesh

Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Grande Fête Pointue

En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

Fancy Legs

En ce moment21 mars 2023 | Lecture 2 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Germaine Acogny, in(c)lassable reine de la danse

En ce moment13 février 2022 | Lecture 1 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.