The L Word: Generation Q

Émois29 décembre 2021 | Lecture 13 min.

À l’heure où le terme wokisme est utilisé à toutes les sauces dans le débat politique francophone, le plus souvent pour dénigrer une idée jugée comme venue tout droit des universités gauchistes américaines, on peut regretter cette injonction de notre temps à adhérer ou bien rejeter en bloc sans aucune considération pour la nuance ou la juste mesure.

Demeurant aux États-Unis, je suis bien placée pour témoigner des dérives essentialistes et à mon avis contre-productives de ces nouveaux combats pour l’égalité.

D’un autre côté, mon compagnon étant transgenre, je ne peux que reconnaitre que ces combats nous font du bien et c’est avec une certaine désolation que je vois à quel point notre vieille Europe est encore très conservatrice sur ce type de sujets, comme l’a démontré par exemple la polémique provoquée par l’arrivée du pronom «iel» dans le dictionnaire Le Robert.

Bref, comme beaucoup de mes compatriotes expatriés à New York, je me sens souvent tiraillée entre les valeurs de l’idéal universaliste français et celles de l’essentialisme américain.

C’est dans ce douloureux écartèlement interculturel qu’à l’automne dernier, avec mon chat sur les genoux et une théière de thé vert, je me suis enfilé la saison 2 de The L Word : Generation Q qui m’a fait le plus grand bien. À travers cette série, j’ai découvert que, même aux États-Unis, telle une forêt qui pousse faisant moins de bruit que les statues qui tombent, certains parviennent intelligemment à répondre aux exigences de notre temps sans pour autant se renier ou déboulonner leur passé.

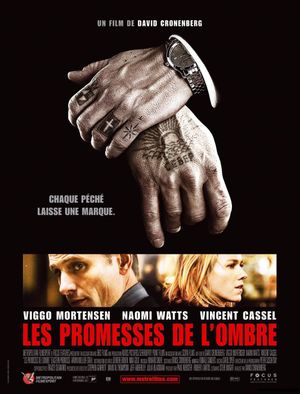

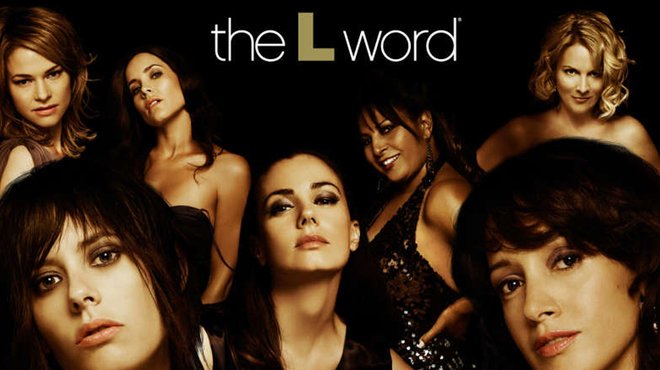

Mais qu’est-ce donc que cette série télévisée de la chaîne américaine Showtime? À l’origine, The L Word est une série créée en 2004 par Ilene Chaiken sur la vie d’un groupe de femmes lesbiennes et bisexuelles à Los Angeles. Une sorte de Queer As folk au féminin en somme.

À l’époque, The L Word n’est diffusé nulle part sur les chaînes francophones. Pourtant, toutes les femmes lesbiennes ou bi de ma génération l’ont regardée. Et pour cause: il est très facile alors, entre copines, de se procurer des copies des épisodes téléchargés illégalement sur e-mule. Ce sont les versions originales, mais elles sont aimablement sous-titrées en français par une certaine «Pikachu».

Si The L Word a été aussi populaire, c’est qu’il s’agissait alors de la seule série au monde à mettre au premier plan l’homosexualité féminine, la seule donc offrant des personnages principaux auxquels les femmes homosexuelles pouvaient enfin s’identifier sans avoir à «traduire» l’histoire dans leur propre orientation sexuelle.

Bien sûr, malgré le jeu excellent des actrices et des personnages travaillés en profondeur, l’image du monde lesbien véhiculée par The L Word était loin d’être parfaitement réaliste. Il y avait en effet un côté un peu Spice Girls: c’est-à-dire que dans cet échantillon censé représenter la diversité des femmes, il y avait quelques noires, mais pas trop non plus, une androgyne mais ultra-maquillée, une sportive mais très féminine, et puis bien sûr aucune obèse ni aucun physique s’éloignant trop des stéréotypes de la beauté féminine.

En 2006 néanmoins, dans la troisième saison, la série ose une petite révolution télévisuelle avec l’arrivée d’un personnage transgenre. Il s’agit au départ de Moira, une lesbienne d’allure très masculine, qui, au cours de la saison, entame une transition de genre pour devenir Max, un homme transgenre.

L’intrigue autour de ce personnage donne alors une image plutôt douloureuse de la transidentité: sous l’effet du traitement hormonal, la personnalité de Max devient plus agressive, ce qui fera fuir Jenny, sa petite amie. Au fil des saisons suivantes, Max est confronté à des problèmes d’argent pour financer sa mastectomie, puis il est rejeté par une autre femme quand elle apprend son «secret»; et quand il trouvera enfin l’amour et une certaine stabilité, auprès d’un homme, cela se soldera par une grossesse non désirée. Bref, une vie quelque peu cauchemardesque.

Il faudra toutefois attendre la fin de la série en 2009 pour que les critiques sur son traitement de la transidentité deviennent audibles dans un monde où il n’existe alors encore aucune personnalité transgenre célèbre.

Et puis un jour en 2019, plus de dix ans après la fin de la dernière saison, arrive enfin un retour très attendu de la série sous le nouveau nom The L Word: Generation Q. Si le «L» du titre original évoquait à la fois lesbian et love, l’ajout de «Generation Q» donne le ton, Q signifiant queer, soit un spectre élargi et donc plus inclusif des identités LGBT. Plus politique aussi, comme l’est cette nouvelle génération LGBT…

Et pourtant, le premier tour de force de cette nouvelle série est bien de s’adresser à la fois aux fans de la première heure de The L Word et aux nouveaux, ceux et celles pour qui, à l’époque, Pikachu n’est pas la traductrice des téléchargements pirates mais juste une bestiole jaune sur des cartes à collectionner.

The L Word: Generation Q met en scène deux générations différentes: on y retrouve trois figures principales originales, Bette, Alice et Shane, désormais quadragénaires, autour desquelles gravite parallèlement un groupe de nouveaux personnages beaucoup plus jeunes, dans leur vingtaine. C’est grâce à ces derniers que la série corrige considérablement les manquements de son premier opus en matière de diversité. Parmi ces nouveaux personnages, on trouve une majorité de non-blancs ainsi qu’une certaine diversité linguistique. Les voir communiquer avec leur famille en espagnol ou en farsi, ce n’est tout de même pas rien en termes de réalisme quand on sait qu’à Los Angeles, l’anglais ne représente que 40% des langues parlées dans les foyers.

Mais là où le casting est habile, c’est qu’il ne réduit pas ces personnages à leur seule «spécificité» accommodante pour la diversité.

En effet, ils ne font pas office de «latino de service» ou de «noir de service», puisque, comme dans la vraie vie, ils sont beaucoup plus que ça et leurs identités sont bien plus complexes. Par exemple, l’un des personnages principaux, Micah, est asiatique mais il est aussi transgenre. L’autre homme transgenre de la série, un collègue de Bette, est lui, afro-américain. On constatera que leurs vies, à tous deux, sont bien plus apaisées que celle de Max… Nous y reviendrons.

Parmi les nouveaux personnages, on trouve aussi une nouvelle androgyne. Mais celle-ci, à la différence de la mythique Shane, ne se maquille pas et, ainsi qu’il nous est montré de façon récurrente, elle ne s’épile pas les aisselles non plus. Bref, «Finley» comme on l’appelle, est une sorte d’androgyne 2.0. Par ailleurs, elle parle fort et a un côté un peu gauche qui détonne avec l’élégance snob ambiante et cela fait du bien.

Ce qui est intéressant dans ce nouvel opus, c’est que malgré ces ajustements dans le casting, l’esprit de la série originelle demeure intact. Les personnages quadragénaires restent les piliers de l’intrigue et, au lieu de les faire apparaitre changés à la sauce woke, la série choisit plutôt de faire dialoguer, voire se confronter quelquefois les deux générations. Un moment particulièrement remarquable survient à travers une discussion entre le personnage de Bette et celui de sa fille adolescente. Dans The L Word originel, on suivait la conception d’Angelika, la fille de Bette et Tina, née par procréation médicalement assistée. Bette étant métisse, quoiqu’à la peau très claire, Tina, la mère biologique, décidait de choisir un donneur afro-américain.

Dans The L Word: Generation Q, Angelika a grandi et la question de sa place dans le monde en tant qu’adolescente afro-américaine est au centre de ses préoccupations. Vient alors cette discussion intergénérationnelle où, Bette atteste que pour elle aussi, son identité raciale a déterminé sa vie. Ce à quoi l’adolescente rétorque comme une claque que sa mère est bien gentille mais que son expérience en tant que femme de couleur n’a rien à voir avec la sienne, elle dont la peau est beaucoup plus foncée. Réalité factuelle? Obsession racialiste d’une génération? Le fait est que Bette en reste coite, tout comme moi-même devant mon écran avec ma théière à la con de quadra, et comme certainement toutes mes camarades qui regardaient il y a quinze ans les épisodes sous-titrés par Pikachu, se complaisant à voir dans Bette un gage d’équité raciale de la série.

Ainsi, dans The L Word: Generation Q, on n’accuse personne d’être woke ou anti-woke. La série met simplement en scène cette coexistence intergénérationnelle dans sa réalité complexe. Pour autant, nous allons le voir, tous les sujets ne sont pas systématiquement abordés sous cet angle du choc des générations.

Parmi les personnages, on peut noter également l’apparition remarquée de Maribel, interprétée par Jillian Mercado. Atteinte de dystrophie musculaire, Jillian, tout comme son personnage, est en fauteuil roulant.

Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas beaucoup de personnages de série télévisée présentant une invalidité motrice.

Là encore on peut saluer l’évolution de The L Word sur la visibilité du handicap. Bien avant Maribel, il y eut bien, dans la série originelle, un autre personnage avec un handicap: Jodi était sourde. Or, sans pour autant instaurer une échelle sociale du handicap, ce qui serait très douteux et n’aurait aucun sens, on peut constater qu’il a toujours été plus facile de montrer à l’écran des handicaps qui ne se voient pas physiquement plutôt que des invalidités qui affectent de façon visible l’image du corps normé.

Cette évolution nous montre que nous sommes décidément bien à l’ère de la banalisation puisque, contrairement à Jodi qui était quelquefois frustrée socialement par sa surdité même si ce n’était pas le cœur de l’intrigue, le handicap de Maribel, lui, ne joue absolument aucun rôle dans l’histoire du personnage.

Mais ce n’est pas tout, The L Word: Generation Q va plus loin encore. En effet, dans la saison 2, Maribel entame une relation de couple avec Micah, sans que ni le handicap de l’une ni la transidentité de l’autre n’aient une incidence sur l’intrigue, le seul challenge de leur histoire étant que Micah n’avait eu jusqu’alors de relations qu’avec des hommes. Ainsi, à travers cette histoire d’amour banale sur fond d’orientation sexuelle contrariée, la série réussit la prouesse de faire à la fois du handicap et de la transidentité… des non-sujets.

Le non-sujet. La visibilité tranquille… La présence silencieuse mais bien visible…

Ne serait-ce pas précisément cela qui manque à la fois aux tenants d’un wokisme ultra-revendicatif ainsi qu’aux détracteurs du wokisme?

Chez moi, par exemple, la transidentité de mon compagnon est un non-sujet que ni l’universalisme ni l’essentialisme ne savent accueillir correctement.

Alors oui, regarder une série qui, sans rien revendiquer bruyamment ni hurler avec les loups, parvient avec douceur à accompagner les temps qui changent, ça fait du bien.

The L Word: Generation Q a su, clairement, rectifier le tir concernant sa façon de présenter des personnages d’hommes transgenres. Mais là où la série a fait plus fort encore, c’est en dehors même du champ de la caméra, par son choix de casting. En effet, si, comme je l’ai mentionné, il y a désormais deux personnages d’hommes trans qui vivent paisiblement leur vie, il y a, non pas deux mais quatre interprètes transgenres au total dans le casting. L’équipe comprend en effet également la jeune actrice transgenre Sophie Giannamore et surtout l’actrice montante Jamie Clayton, également transgenre. Or toutes deux tiennent… des rôles de femmes cisgenres, c’est à dire non-trans.

Jamie Clayton, révélée auparavant par la série Sense 8 dans laquelle elle interprétait une femme transgenre, raconte que lors de son entrevue avec l’équipe du casting de The L Word, on lui a demandé ce qu’elle aimerait faire, quelle opportunité elle voudrait saisir en intégrant la série, ce à quoi Jamie a répondu immédiatement: «Faire quelque chose qu’on ne m’a jamais proposé : interpréter un rôle cisgenre». Chose faite donc. Ou plus exactement, puisqu’on est à l’ère du non-sujet: on ne sait pas si le personnage joué par Jamie est trans ou pas, l’identité sexuelle de «Tess» n’étant simplement pas abordée dans le scénario. L’essentiel concernant ce personnage, c’est qu’elle séduira Shane, la tombeuse de ces dames. Et le choix de cette idylle n’est pas anodin symboliquement: dans un monde où on peine encore à considérer comme femmes à part entière les femmes transgenres, le fait de séduire Shane, plus que n’importe quel acte de naissance, est un gage absolu d’identité féminine.

On notera la cohérence de Jamie Clayton qui ne tombe pas dans cette tendance prônant que seuls des acteurs trans ont le droit de jouer des personnages trans. D’ailleurs, pour l’anecdote, il se trouve que l’actrice qui interprétait Max il y a 15 ans a depuis fait son coming out non-binaire et fait donc désormais partie du spectre des identités transgenres. Quand on sait qu’il a pu être fortement reproché à la série de faire interpréter un homme trans par une femme cis, cette ironie du sort fait réfléchir et nous rappelle que, si l’identité sexuelle peut être fluctuante chez les personnages de fiction, elle peut l’être tout autant chez celles et ceux qui les interprètent à l’écran.

En ce qui me concerne, en tant que personne sensibilisée de par mon couple à la question de la visibilité transgenre, j’avoue que je n’ai jamais vraiment été dérangée par le fait qu’un personnage transgenre soit interprété par une personne qui ne l’est pas. En revanche, j’ai souvent été très gênée et déçue quand un homme trans – c’est à dire une personne ayant fait une transition de femme à homme – est interprété par une femme, ou quand à l’inverse une femme trans – personne ayant fait une transition d’homme à femme – est interprétée par un homme. Je pense en effet que ces choix de casting nient la nouvelle identité de genre des personnes ayant transitionné et entretient dans l’inconscient collectif l’idée que les hommes trans ne sont pas des hommes et que les femmes trans ne sont pas des femmes. Et puis un jour, j’ai vu le film Girl de Lukas Dhont, et j’ai été scotchée, bluffée, par l’interprétation plus vraie que nature du jeune Victor Polster dans le rôle d’une adolescente transgenre. La magie du cinéma avait opéré et eu raison de mon jugement.

Jamie Clayton reconnait elle aussi cette magie qui rend tout possible au cinéma et qui ne devrait souffrir d’aucune règle de genre dans le choix des interprètes. Plutôt que de rentrer dans ces polémiques, Jamie Clayton préfère exposer la situation d’une façon différente hautement plus juste et plus directe : peu importe qui joue quoi, le fait est simplement que les acteurs et actrices transgenres ont considérablement moins d’opportunités dans leur métier, étant moins sollicités et moins castés. C’est cela, l’injustice. En ce sens, on peut légitimement remercier The L Word de faire sa part dans le rétablissement de cette équité en ayant intégré à son équipe plusieurs acteurs transgenres indépendamment des rôles qu’ils interprètent.

Enfin, ne comptez pas non plus sur Jamie Clayton pour revenir sur la polémique Max et les erreurs de The L Word des années 2004-2009. À l’unisson, l’équipe de la série s’accorde à dire qu’il est injuste de juger la façon dont certains thèmes ont été portés à l’écran à l’aune de notre vision actuelle, mûrie de plus de 15 ans d’évolution sociétale.

Qui sait, en effet, ce que dans vingt ans on pourra reprocher a posteriori à cette série, rendant cet article élogieux bien obsolète?

En attendant, on peut raisonnablement saluer le fait qu’une équipe de série télévisée essaie simplement de faire de son mieux, ce qui n’est déjà pas si mal. Et de reconnaitre que, même avec maladresse ou approximation, The L Word a eu au moins le mérite d’aborder à l’écran des sujets qui étaient jusqu’alors superbement niés et ignorés.

Alors… Où que tu sois aujourd’hui, chère Pikachu, de toi à moi: encore merci pour le partage.

Vous aimerez aussi

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier et Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/5

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Kifesh 2.0 par Kifesh

Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

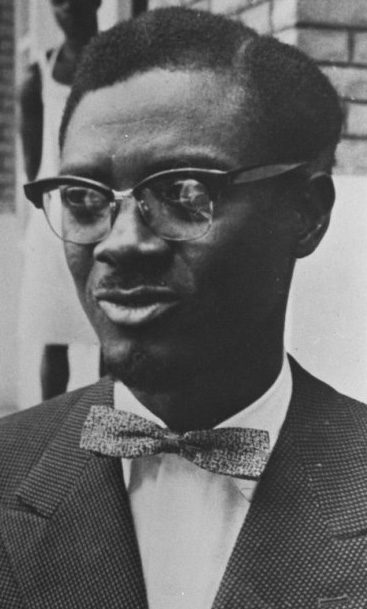

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

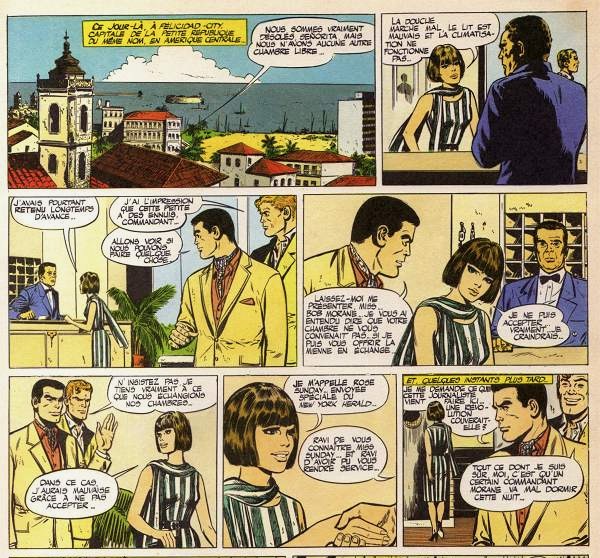

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.