Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

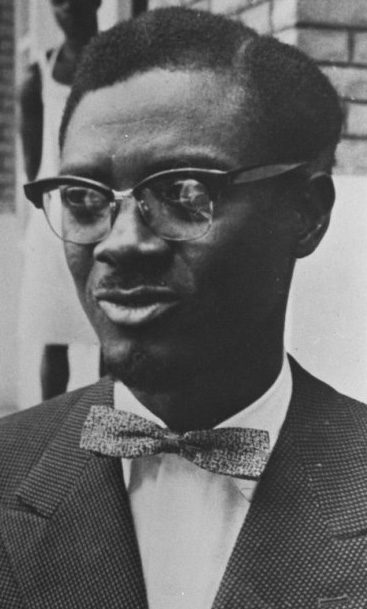

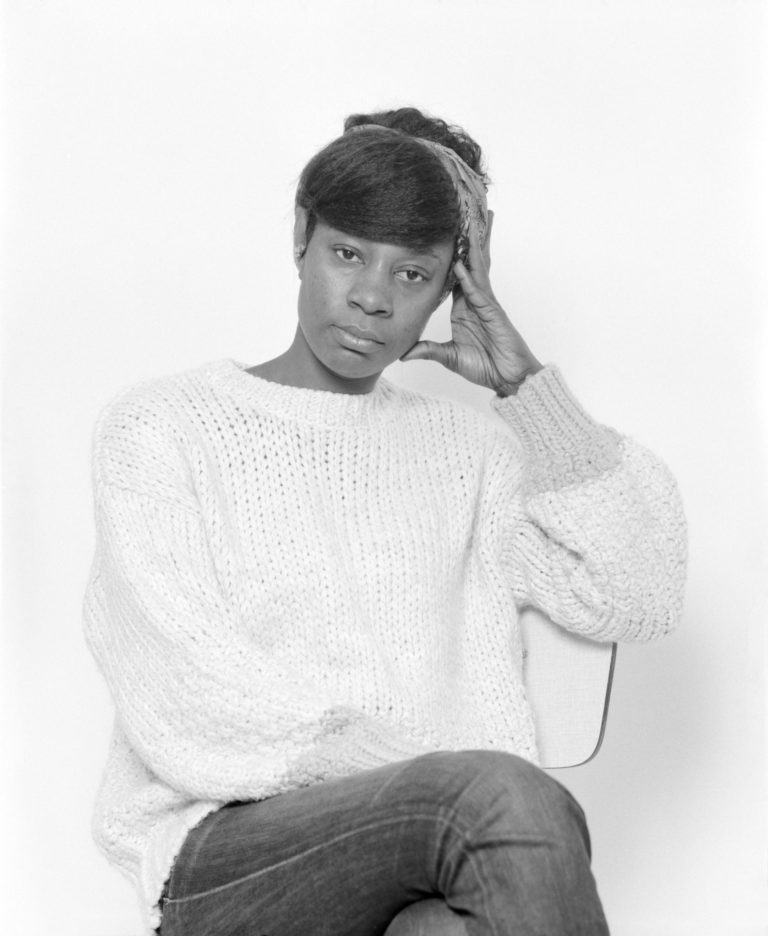

Karolina SvobodovaNganji Mutiri, vous êtes photographe, acteur, poète et réalisateur. En 2021, vous avez réalisé Juwaa, votre premier long métrage qui rencontre un beau succès dans les festivals internationaux. C’est en autodidacte que vous vous êtes initié aux différentes pratiques artistiques que vous exercez. Pourriez-vous nous raconter votre parcours?

Nganji MutiriMa porte d’entrée dans la pratique artistique s’est faite via la dépression, tout simplement. J’ai travaillé dans le domaine bancaire après un diplôme en commerce extérieur mais les trois, quatre dernières années m’ont déprimé. En 2009, comme une bouée de sauvetage, je lance le site de partage de poésie L’Art d’Être Humain. En 2010, je démissionne de la banque en me disant que je ne sais pas ce que je vais faire mais que je ne veux pas vivre de regrets, donc autant que je suive mes passions artistiques! Le site internet, l’écriture sans arrêt et la publication du livre collectif écrit avec Kalvin Soiresse, Saïdou Ly et Malik Bee Des Intégrations donnent naissance à plusieurs lectures sur scène. C’est à cette époque que je rencontre François Makanga qui devait travailler sur le projet Les Spectateurs de la metteuse en scène Lotte van den Berg mais qui n’était plus disponible et devait proposer d’autres comédiens pour passer une audition. Chance du débutant, j’ai réussi cette audition et me suis retrouvé en répétition avec cette pièce qui a eu sa première au Kunstenfestivaldesarts! J’ai aussi pratiqué assidûment la photographie et puis l’artiste Badi m’a poussé à passer de la photo à la vidéo. C’est ainsi qu’avec Hubert Amiel, je co-réalise Jump2.

Ensuite je fais des courts-métrages expérimentaux avec le collectif L’animalerie que nous avons fondé avec Watna Horemans et Grégory Laurent avant de raconter des histoires plus personnelles avec ma sœur Malkia Mutiri. Quelques années plus tard, c’est une autre intervention humaine qui me pousse à faire un grand pas: celle de Monique Mbeka Phoba qui me dit: «tu es prêt à faire un long-métrage. Il y a la première édition des productions légères au centre du cinéma qui est ouverte!». Je postule avec Quentin Noirfalisse de Dancing Dog Productions et c’est comme ça que je me retrouve à écrire et à réaliser Juwaa, mon premier long métrage.

Du théâtre, vous êtes donc passé au cinéma. Pourquoi ne pas vous être essayé à la mise en scène plutôt qu’à la réalisation?

Un film crée une possibilité d’identification et d’empathie plus puissante qu’une pièce de théâtre. Mais je crois que c’est aussi une question d’occasions, de rencontres. J’ai souvent besoin de balises pour me rassurer moi-même. Peut-être qu’avant d’écrire une pièce, il faut que je passe par l’exercice vertigineux du seul en scène ou que je fasse d’abord une co-mise en scène, comme pour mon tout premier clip. Donc ça arrivera!

Les comédien·nes (Babetida Sadjo, Edson Anibal, Claudio Dos Santos) avec qui vous avez travaillé viennent justement du théâtre.

Oui, je les ai découverts principalement sur une scène de théâtre. Ça m’intéressait pour le niveau d’endurance de la comédienne et du comédien de théâtre de ne pas m’inquiéter si jamais je voulais faire de longues prises au cinéma. Et puis, je fais partie des gens qui sont convaincus que c’est au théâtre qu’on apprend le mieux à enrichir sa palette et à grandir en tant que comédienne et comédien.

Juwaa est tourné à Bruxelles et à Kinshasa, quelles sont vos relations avec ces deux villes?

Bruxelles et Kinshasa sont les villes qui m’ont le plus marqué, à part, évidemment, Bukavu, ma ville natale. J’ai grandi à Bukavu jusqu’à mes quinze ans. Et puis de quinze ans à seize ans, j’ai vécu à Kinshasa. Et c’était intense parce que, comme je l’ai révélé dans quelques interviews, la façon traumatique dont on a quitté le Congo a créé au début une relation d’amour/haine avec mon premier pays. Ensuite, c’est l’amour qui a gagné et je me demande tous les jours qu’est-ce que je fais de cet amour-là, avec le sentiment d’impuissance qui l’accompagne face à la guerre permanente dans l’Est congolais…

Mais pour répondre à votre question, je suis arrivé à mes dix-sept ans à Bruxelles, capitale de mon deuxième pays. J’ai fini mes études secondaires ici, j’ai fait mes études supérieures dans cette ville où j’y ai également connu de belles histoires d’amour et d’amitié malgré les problèmes structurels liés à l’histoire coloniale belge. C’était évident pour moi de faire subtilement le pont entre ces deux capitales qui me tiennent autant à cœur l’une que l’autre, mais c’était un peu plus compliqué pour la production parce qu’on avait peu d’argent et que je voulais tourner sur place. Il faut connaître l’atmosphère de Kinshasa et il faut bien connaître Bruxelles pour reconnaître des statues ou d’autres éléments caractéristiques dans le film. L’exercice que je me suis imposé est celui d’un drame psychologique, d’un drame familial. L’important n’était donc pas le monde extérieur, mais le monde intérieur des personnages.

Une scène importante du film se déroule dans le musée Wiertz. Pourquoi avoir choisi ce lieu?

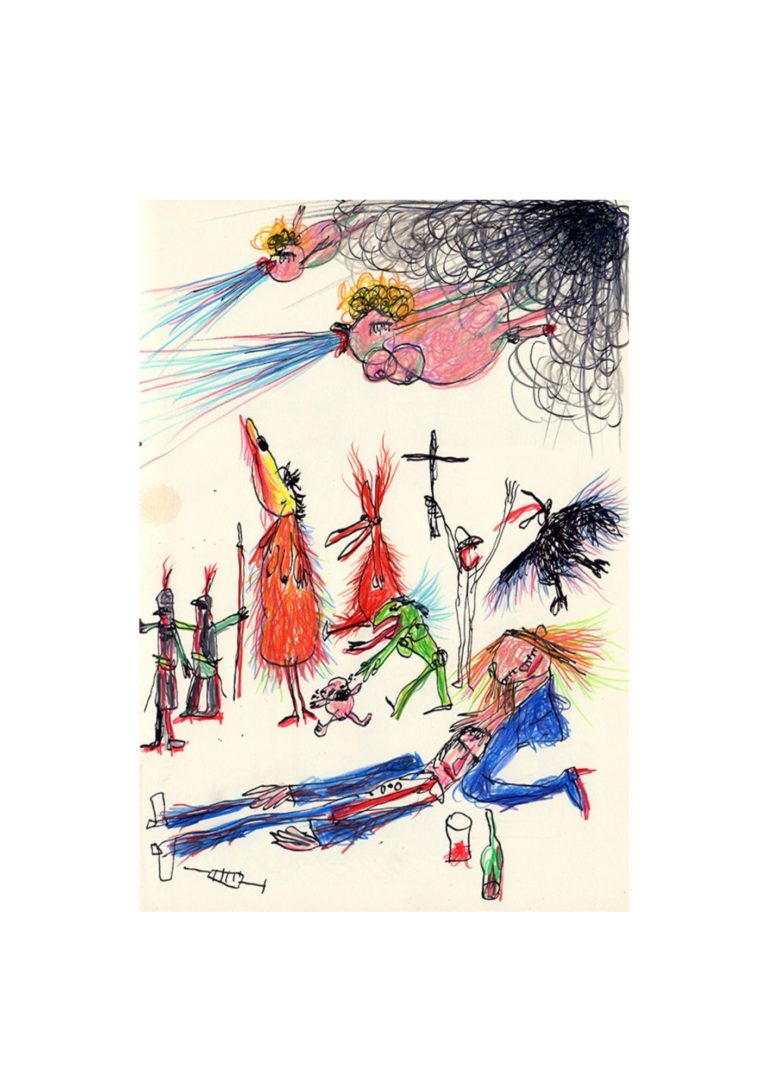

Parce que c’est mon musée préféré en Belgique! J’ai d’abord découvert Antoine Wiertz à travers les tableaux et les sculptures. Et puis j’ai lu l’histoire fascinante de l’artiste, le fait aussi qu’il avait légué son atelier à l’État pour en faire un atelier-musée mais à condition que l’accès reste gratuit pour le public m’a encore plus séduit. Dans le film, les tableaux peuvent renvoyer au passé et au présent torturé d’Amani. Cette torture intérieure que certaines œuvres illustrent me parle très fort, c’est un formidable miroir, ça donne chair à des questionnements et à ce qui nous dévore de l’intérieur. J’avais déjà tourné des scènes au musée Wiertz dans mon dernier court-métrage Le Soleil Dans Les Yeux et donc, pour le long métrage Juwaa, j’y suis retourné et me suis focalisé sur deux tableaux : Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle parce que dans ce tableau se cache un des twists du film et Faim, folie et crime qui illustre qu’Amani pense que sa mère Riziki l’a abandonné, qu’elle l’a sacrifié. Qu’il exagère ou pas, c’est une réalité émotionnelle pour lui qu’il doit questionner et c’est pour ça que je le mets face à ce tableau.

À Bruxelles, votre film vient d’être présenté au Festival Contrechamps. Ce nouveau festival est consacré aux artistes afrodescendant·es ou issu·es de la diaspora africaine. Quel sens donnez-vous à la présentation de votre film dans ce contexte et quels sont, selon vous, les enjeux d’un tel festival en Belgique aujourd’hui?

C’est la visibilité. Nous sommes face à une forte domination hollywoodienne dans le cinéma mondial. Si certains pays, je pense notamment aux pays asiatiques, arrivent très bien à protéger leur marché cinématographique local, en Belgique, quand on regarde l’offre cinématographique, c’est Hollywood qui a le plus souvent pignon sur rue, ensuite le cinéma français. Et après? Un cinéma belge avec des têtes d’affiche belges ou françaises connues. Ensuite seulement vient le cinéma belge indépendant. Être visible dans cette industrie, c’est très compliqué. Donc les festivals comme Elles tournent, Pink Screen, Contrechamps, ou encore des festivals focalisés sur une thématique répondent à ce besoin. Dans un monde idéal, ça ne devrait pas exister, mais on n’est pas dans un monde idéal. C’est nécessaire pour la visibilité, c’est nécessaire pour offrir aussi un début d’opportunités à des autrices, des auteurs, des techniciennes, des techniciens, des comédiennes et des comédiens qui n’auraient pas ces opportunités si on ne voyait pas leur travail sur grand écran. Je suis très fier d’avoir participé à cette première édition.

Une telle programmation concourt également à la promotion d’autres récits et imaginaires, d’autres représentations.

C’est vraiment quelque chose d’utilité publique. Il y a des enfants et des moins jeunes qui ne voient pas à l’écran quelqu’un qui leur ressemble ou qui leur rappellerait leurs proches. L’enjeu principal de la diversité, c’est de voir de tout, partout et de sortir des clichés liés aux personnes d’origine africaines ou des personnes africaines. On ne doit pas nous encenser que dans le sport, le rap, la danse, la cuisine et le comique, parce que c’est très réducteur.

De manière globale, il est indispensable pour approcher une plus profonde et durable paix sociale de décoloniser les imaginaires en faisant voir, entendre, ressentir et triompher d’autres humanités; des êtres humains aux couleurs de peau différentes, aux genres, aux langues parlées, aux croyances spirituelles, aux préférences sexuelles, aux réalités, aux expériences et aux ambitions diverses. L’enjeu de la diversité, c’est aussi d’arriver à répondre, sans naïveté, aux questions suivantes: qui écrit les histoires les plus répandues, qui alloue les moyens à chaque projet, qui en bénéficie le plus, qui conserve ou partage ses privilèges et pourquoi? Je m’encourage évidemment et j’encourage tout le monde à partager, raconter des histoires authentiquement singulières, parce que cela contribue à nous faire avancer en tant que société humaine, peu importe le continent sur lequel on se trouve. Quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, ce sont toutes les initiatives qui permettent à ce que chaque personne ait assez confiance en elle-même pour être elle-même et réduire tout type de complexes d’infériorité. Et cette confiance permet non seulement d’apprendre à se faire respecter, à réfléchir par soi-même mais également à s’enrichir collectivement… sauf évidemment pour celles et ceux qui ne veulent rien partager.

Quels sont les œuvres qui vous ont inspiré et que vous pourriez conseiller à notre lectorat?

Pour les livres: Rouge Impératrice de Léonora Miano, Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial de Elgas, All about love: new visions de bell hooks et Psychologie des foules de Gustave Le Bon.

Pour les films: Rye Lane de Raine Allen-Miller, Un Monde de Laura Wandel, À plein temps de Eric Gravel et Past Lives de Celine Song.

Et au théâtre: Depuis que tu n’as pas tiré de Marie Darah / Cloé du Trèfle / Laure Chartier et Ouragan de Ilyas Mettioui pour faire un peu d’auto-promo!

Pour suivre l’actualité de Nganji Mutiri:

https://www.instagram.com/nganjimutiri/ et https://www.linktr.ee/nganjimutiri

Vous aimerez aussi

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Rosine Mbakam

Grand Angle10 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 5/18

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Soutenir les tentatives… ou comment les diffuser?

Grand Angle2 février 2026 | Lecture 9 min.

épisode 4/4

Une lessiveuse extratemporelle

Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.

épisode 5/5

Un film monde

En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/4

Du plaisir du théâtre

Grand Angle18 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Le design: une chorégraphie d’idées

Au large17 novembre 2025 | Lecture 10 min.

Nos errances: histoire de persévérances

En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/4

Nouvelle Vague

Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Mercedes Dassy

En ce moment26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur

Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 7/9

Des milliers de raisons de vivre

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/9

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces

En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba & Zora Snake

Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.

épisode 4/9

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Pierre Lannoy & Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/9

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Strange Darling

En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.

épisode 6/16

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/5

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/5

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

épisode 4/16

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

Vice-Versa 2

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/16

Knit’s Island

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/16

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus

En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.

épisode 8/9

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes

Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Laura Mulvey

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands

En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko

En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.

épisode 6/9

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles

En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Au pays de l’or blanc

En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.

épisode 6/7

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Grande Fête Pointue

En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza

En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

De la création à la pédagogie, un engagement continu

Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX

Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté

En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!

Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

La rétrospective Akira Kurozawa

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Il était une fois les effets spéciaux

Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?

En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Amour et terreur

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens

Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Aller au festival du podcast

4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.