Du plaisir du théâtre

Grand Angle18 novembre 2025 | Lecture 1 min.

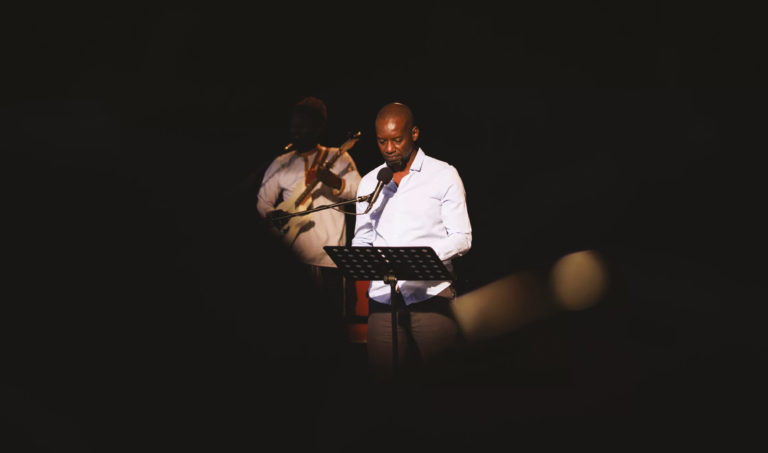

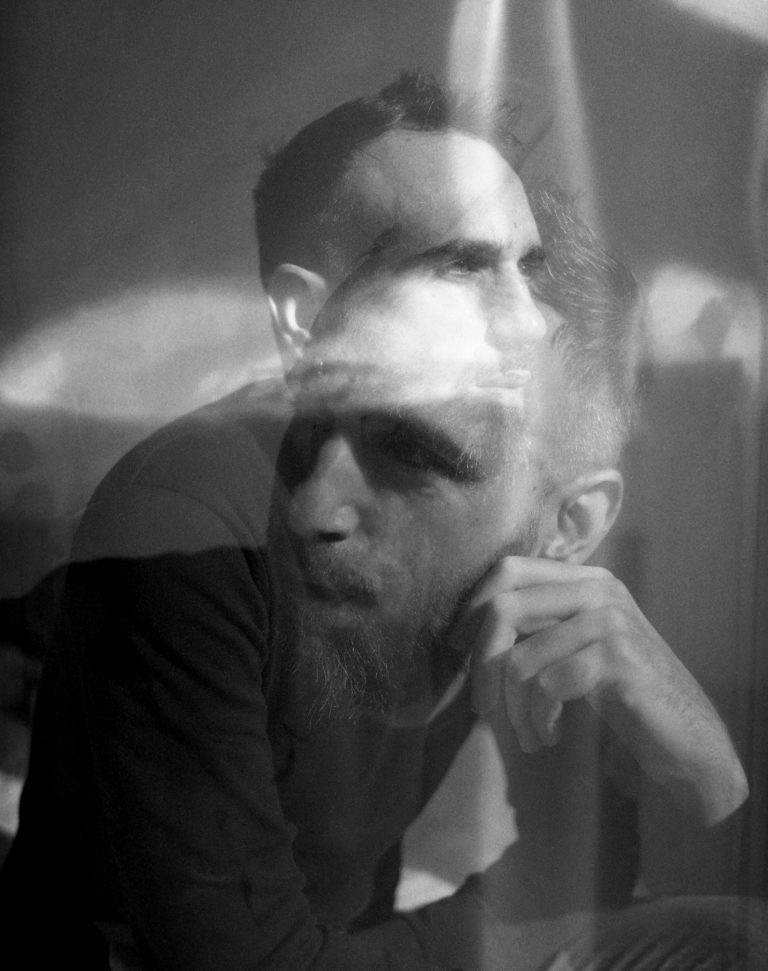

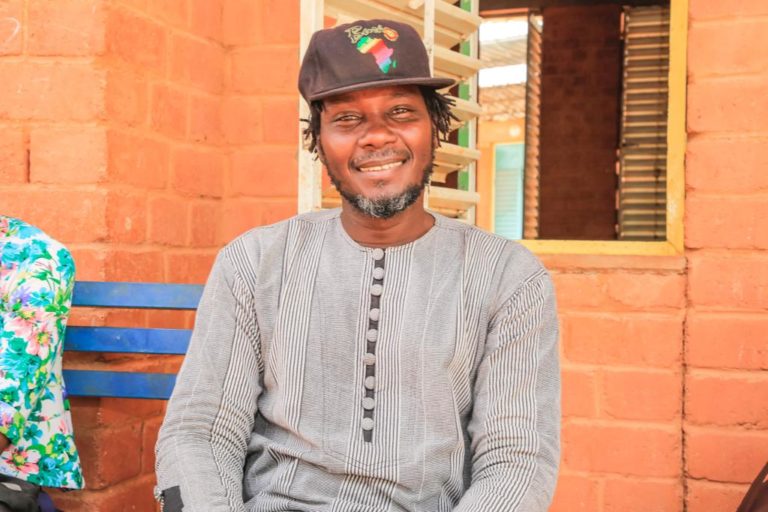

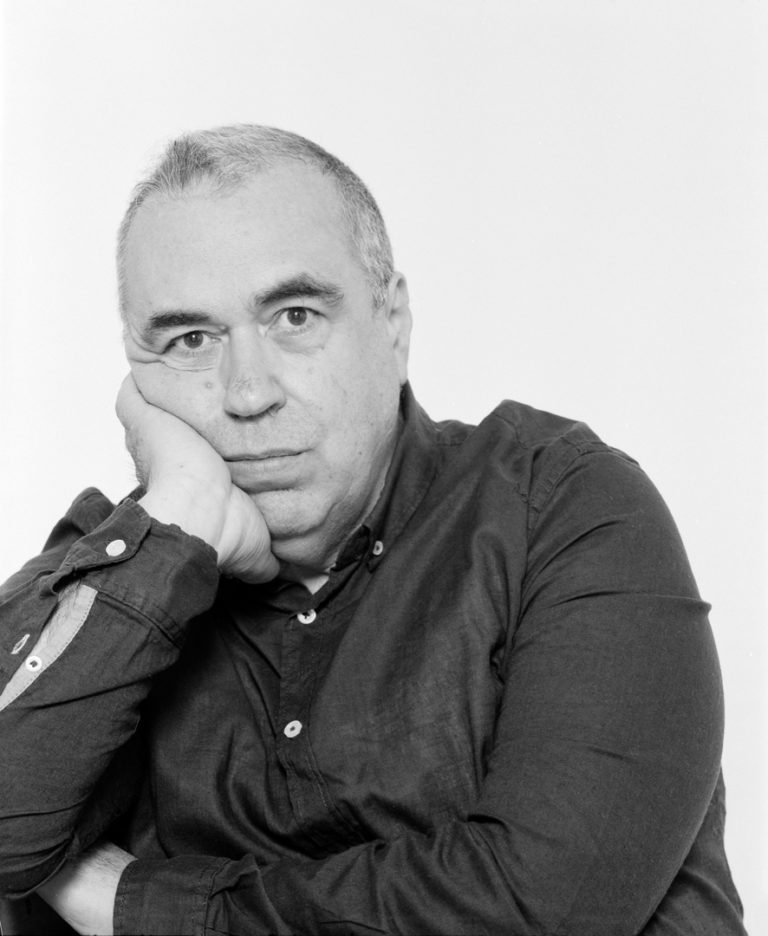

Karolina SvobodovaIlyas Mettioui, tu es acteur, auteur, metteur en scène. Tu travailles également dans des projets de médiation et collabores à la fois avec des acteurices professionnel·les et non-professionnel·les. Comment as-tu développé ces différentes pratiques?

Ilyas MettiouiÇa a commencé par le jeu. C’était le premier rapport, très instinctif. Il y avait le plaisir de jouer, avant même celui d’être spectateur. La passion de spectateur de théâtre est venue plus tard, doucement. Mon premier partenaire a d’abord été la télévision, pour être honnête. Puis le cinéma, la musique et enfin le théâtre.

J’aime comparer nos passions pour le théâtre et pour le cinéma. Les gens disent qu’ils aiment le cinéma, mais dès qu’on parle de théâtre, ils répondent souvent: «Ah, moi le théâtre, j’aime pas.» Pourtant, proportionnellement, ils ont souvent vu très peu de pièces, comparé au nombre de films qu’ils ont vus! On aime le cinéma, mais en réalité, on aime certains films, un certain type de films. Il faut du temps pour découvrir ce qu’on aime. Et ce temps-là, on se l’offre moins pour le théâtre. Personnellement, il m’a fallu du temps pour trouver des pièces qui me parlaient, pour me donner le même espace de spectateur et trouver, dans toutes ces propositions, ce qui résonnait en moi. Et ce qu’on aime évolue, évidemment. Et ça va aussi si on n’aime pas quelque chose, c’est important à souligner.

Comment la formation, l’organisation d’ateliers et de laboratoires sont entrés dans ta pratique?

J’ai commencé à donner des ateliers en parallèle de mon premier spectacle. Au début, c’étaient plutôt des commandes de théâtre. Je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et que ça enrichissait ma pratique. J’en ai fait de plus en plus, et ça a vraiment nourri mon travail. J’y découvrais d’autres schémas, d’autres façons d’aborder l’art, mais aussi d’autres artistes qui ne sortaient pas des écoles de théâtre et qui m’impressionnaient sur le plateau. C’est pourquoi encore aujourd’hui, j’organise des labos de recherche et de rencontre.

Et la pratique d’écriture?

Au début, je ne me sentais pas légitime en tant qu’auteur. Sur Ouragan, j’ai décidé d’inviter plusieurs autrices pour faire des essais, jusqu’à ce que Sarah Brahy, qui était censée écrire le spectacle, me convainque que j’étais le seul à pouvoir écrire ce texte. Le contenu était trop proche de moi. Elle est devenue dramaturge sur le projet. Progressivement, de projet en projet, j’ai pu assumer ce rôle-là.

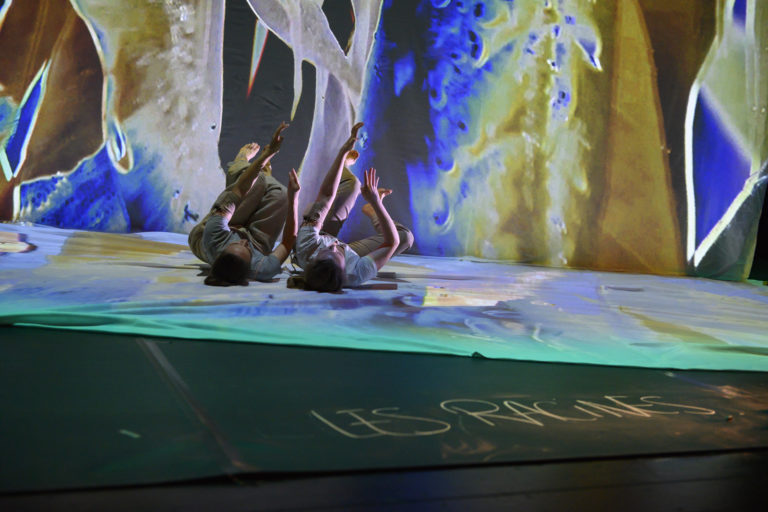

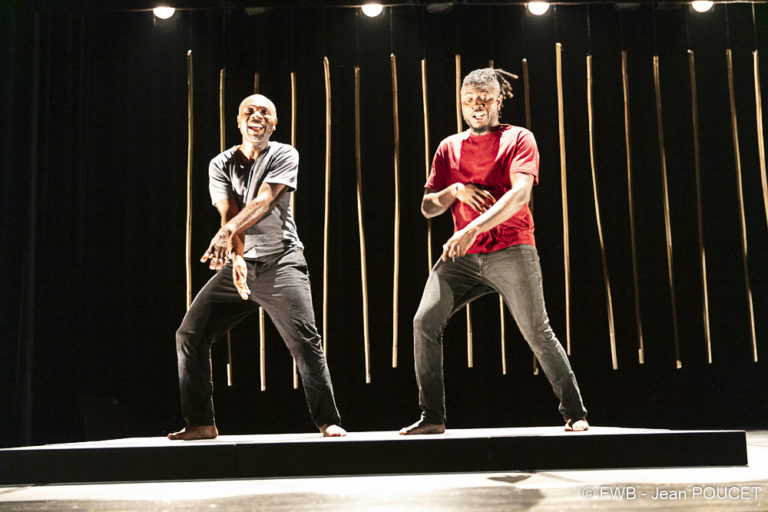

Ça a donc été assez progressif. Je réalise aujourd’hui que ce qui m’excite, c’est d’ouvrir de nouvelles pratiques ou recherches, comme la danse, par exemple, que j’explore depuis cinq ans. Il se passe de belles choses quand on ne sait pas encore tout à fait faire quelque chose, parce qu’on l’apprend en le faisant, on le réinterroge à chaque étape. On ne reproduit pas sans cesse les mêmes schémas, on aborde les sujets par des angles inédits. J’aime beaucoup cet endroit d’incertitude et de recherche, même si, évidemment, je ne suis pas à l’abri des vertiges du doute créatif. Ça fait partie du processus.

Est-ce également pour cela que tu collabores, pour des spectacles professionnels, avec des artistes qui ne sont pas formé·es dans les institutions théâtrales? Que cherches-tu dans ces profils et quels défis cette manière de faire pose?

J’aime rencontrer des artistes, professionnel·les ou amateur·rices, peu m’importe.

Certains ont des parcours particuliers, mais ont déjà une recherche artistique ancrée, parfois dans une autre discipline comme la peinture, et qui vont s’essayer au plateau. Parfois, c’est leur engagement sociétal qui m’attire, parfois leur personnalité, je ne sais pas l’expliquer. En tout cas, j’aime travailler avec des gens que je trouve intéressants.

Le défi avec des personnes qui n’ont jamais fait de scène, c’est de ne pas s’enfermer dans la posture du «sachant». Il ne s’agit pas de donner un cours. Ce n’est vraiment pas la même chose, un atelier et un projet. Dans le cadre d’un projet, il y a un deal à faire ensemble: s’assurer des motivations de la personne avec laquelle on collabore, de son envie d’être artiste, même juste pour un instant, et de participer à une recherche artistique où l’on découvre l’artiste qui est face à nous.

Est-ce que tu as un exemple concret?

Je pourrais parler d’Annette Baussart. J’avais fait un projet qui s’appelait Peter, Wendy, le Temps, les Autres . Avec ma collègue Camille Sansterre, on ne cherchait pas des «artistes» mais des personnes âgées qui viendraient témoigner. Ça a été plus de trois ans de rencontres et d’entretiens. On filmait ces rencontres.

Parmi ces personnes, j’ai rencontré Annette, qui est devenue une amie. Elle est donc venue témoigner sur scène et racontait sa vie, son parcours amoureux et son rapport aux années qui passent. Le spectacle a super bien fonctionné, particulièrement quand elle montait sur scène car elle a une force de présence incroyable. J’ai vite réalisé qu’Annette, c’est une artiste. Elle a quelque chose d’une performeuse née, même si la vie ne l’a menée que tard vers les arts vivants. Je lui ai donc ensuite proposé un rôle dans mon spectacle Knokke le Zoute, c’était son premier rôle de fiction. A star is born! Depuis, après ce projet, une autre metteuse en scène a construit un spectacle autour de la vie d’Annette, avec elle au centre, et c’est un succès. Comme quoi son récit de vie est une source inépuisable.

La collaboration avec Annette est un bon exemple pour sortir de la séparation qu’on fait habituellement entre pro et amateur. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’Annette est une grande actrice. Elle a des fragilités, sur le texte ou la technique, mais son naturel, sa justesse, m’ont profondément marqué. Quand je travaille avec elle, je vois une artiste et une personne que j’aime.

Les rencontres que je fais dans le cadre de mon écriture me permettent de grandir en tant qu’individu, d’ouvrir d’autres portes, et je souhaite que ce mouvement aille dans l’autre sens aussi, qu’il soit épanouissant pour les personnes avec qui je collabore.

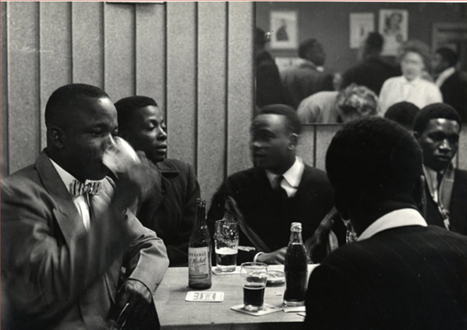

Au-delà de la dichotomie pro/amateur, il est important de mélanger les familles d’artistes, les différentes pratiques. Quand on a fait la même école, qu’on a le même âge, qu’on vient du même milieu, ça m’intéresse beaucoup moins. Il m’est essentiel de lutter contre l’entre-soi théâtral.

Est-ce que ces enjeux d’ouverture, créés par la rencontre d’autres profils d’artistes, rejoignent chez toi une réflexion sur les publics auxquels tu t’adresses?

Sans doute. Ça faisait partie de mes réflexions en début de carrière: tenter d’élargir les publics, et le faire volontairement. Ça me fait rire, parce que souvent j’écrivais un spectacle en pensant à certaines personnes de mon entourage qui ne vont pas au théâtre. Je pensais à une personne en particulier, j’écrivais une scène, j’invitais cette personne, j’insistais pour qu’elle vienne, et neuf fois sur dix, ça ne marchait pas. La personne déteste. Et, à l’inverse, d’autres personnes que je n’aurais pas osé inviter accrochent complètement à la proposition. J’en conclus qu’il faut avoir l’humilité de se dire qu’on n’a pas le contrôle là-dessus. Les gens font leur choix, et c’est très bien comme ça. Ne pas présumer de ce qui est bon pour l’autre.

La scène manque parfois d’autres représentations. Et évidemment, on a tous besoin de s’identifier à des récits et à des artistes qui nous ressemblent aussi, de se retrouver dans les représentations proposées. Mais ce sont aussi des endroits qui ne sont pas contrôlables. Il s’agit d’être honnête quand on écrit. Je suis bien sûr heureux quand, dans ma salle, il y a des mélanges de publics et ça arrive souvent. Ça me rend dingue quand je marche dans la rue pour aller au théâtre et que j’y vois une diversité culturelle et sociale, puis que celle-ci s’efface, passé la porte de l’institution. Mais ce n’est pas mon seul but. Alors, j’y travaille dans une certaine mesure: sur une communication différente, mais surtout sur une écriture vraie et authentique. Et c’est ça le plus important.

Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas que ce soit le moteur principal de l’écriture. Je n’essaye pas d’avoir un public cible, je ne fais pas de marketing. D’ailleurs, si quelqu’un n’aime pas le foot, on ne lui demande jamais pourquoi il ne va pas voir de match. Alors pourquoi faire ça avec le théâtre? Pourquoi obliger les gens? Parfois, ces opérations de médiation au burin me mettent mal à l’aise.

Les publics «captifs» des écoles, c’est toujours questionnant. Une représentation scolaire peut être très belle, mais ce sont quand même des enfants obligés d’être là. Il me semble plus pertinent d’ouvrir des portes, de poser des cadres accueillants et de se demander de quoi on parle et avec qui on parle. La programmation d’artistes divers me semble plus efficace qu’un programme de médiation maladroit.

Au début de notre entretien, tu évoquais ton entrée dans le théâtre en tant que spectateur. Quel spectateur es-tu aujourd’hui?

Déjà, je réalise que ce que j’aime aujourd’hui, ce n’est pas ce que j’aimais il y a cinq ans, et que je n’aimerais certainement pas la même chose dans cinq ans. Et je célèbre ce mouvement. Ces derniers temps, je vais beaucoup au théâtre, déjà parce que j’aime ça, mais aussi parce que c’est mon boulot et que je veux me tenir au courant.

En tant que spectateur, je prends des risques: je vais voir des choses qui ne m’appellent pas forcément. Il y a des spectacles qui ne sont pas pour moi, et ça ne me dérange pas de ne pas les apprécier. Parfois, il y a des choses que j’ai l’impression d’avoir déjà vues, et je ne vais plus les voir mais ce n’est pas une critique: c’est très bien que ça existe! Le théâtre, ce n’est pas un film qu’on va revoir.

Dernièrement, j’aime qu’on m’offre un peu d’espace pour me perdre dans mes pensées, pour faire mon chemin seul. Je n’ai pas besoin qu’on me donne toutes les réponses. Cela n’empêche pas une vraie pensée dramaturgique et un propos, c’est simplement un autre style d’écriture.

Au-delà des œuvres, j’aime aussi le théâtre comme événement social: sentir les gens autour de moi, ce que nous vivons ensemble, au-delà des mots ou d’une histoire.

Je trouve qu’un spectacle, c’est souvent très généreux: c’est un concentré de plusieurs années de travail en une heure ou une heure et demie. Et quand le jeu est entier, quand les artistes livrent leur questionnement et pas juste leur intellect, une symbiose se crée. C’est très épanouissant.

Revenons à ta pratique de metteur en scène. Sur quoi travailles-tu maintenant?

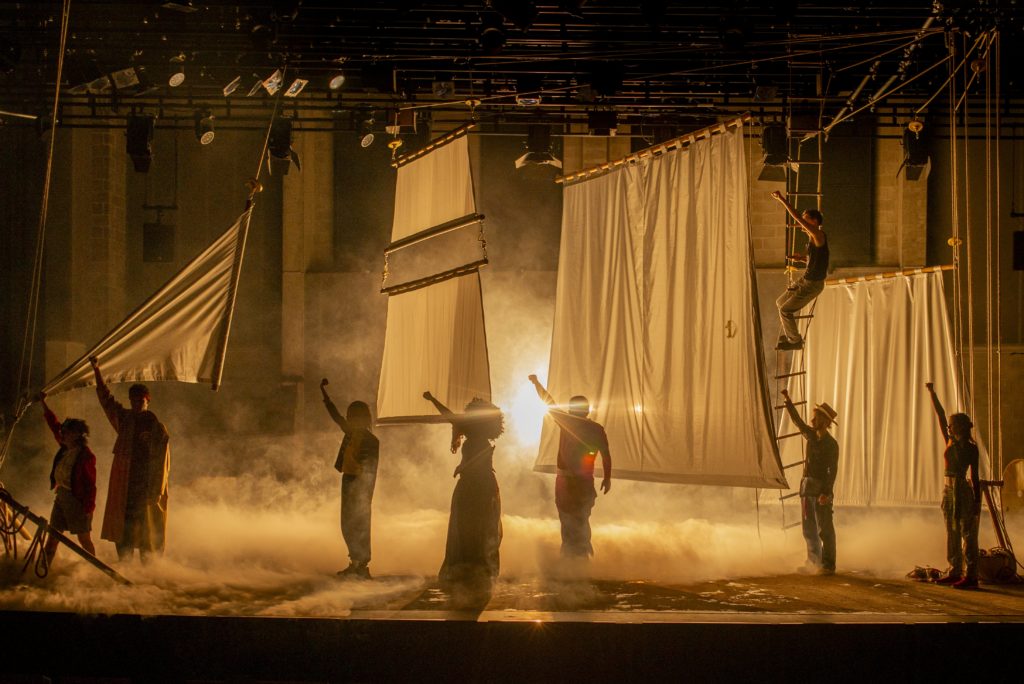

Je suis en début de projet, je pars m’isoler pour écrire là, bientôt. Il s’agit du dernier volet du cycle Écume (Knokke le Zoute et Hofstade).

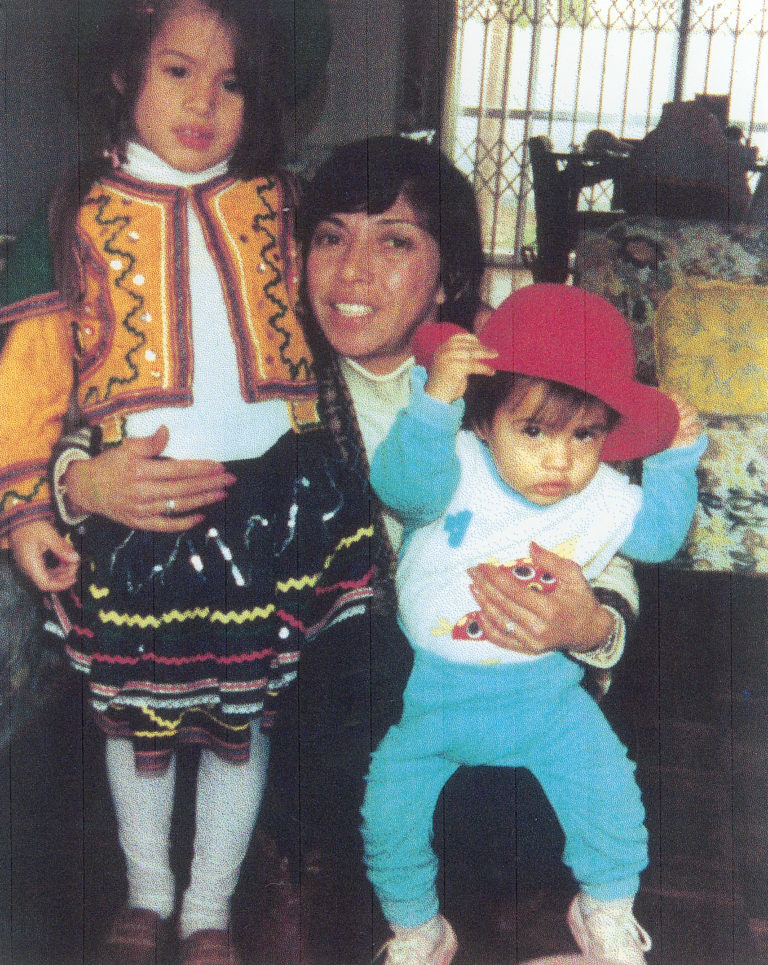

C’est un hommage théâtral indirect à un homme qui n’aimait pas le théâtre et aimait beaucoup sa vie privée: mon père. Je ne raconterai pas sa vie, d’abord parce qu’il ne l’aurait pas voulu, mais aussi parce que le sujet se situe ailleurs.

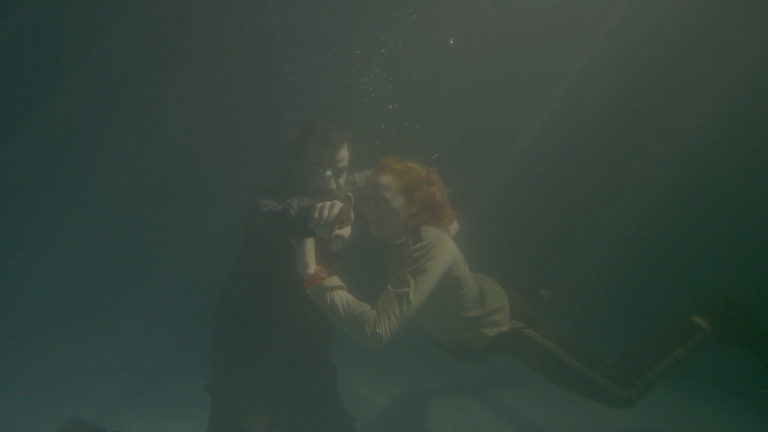

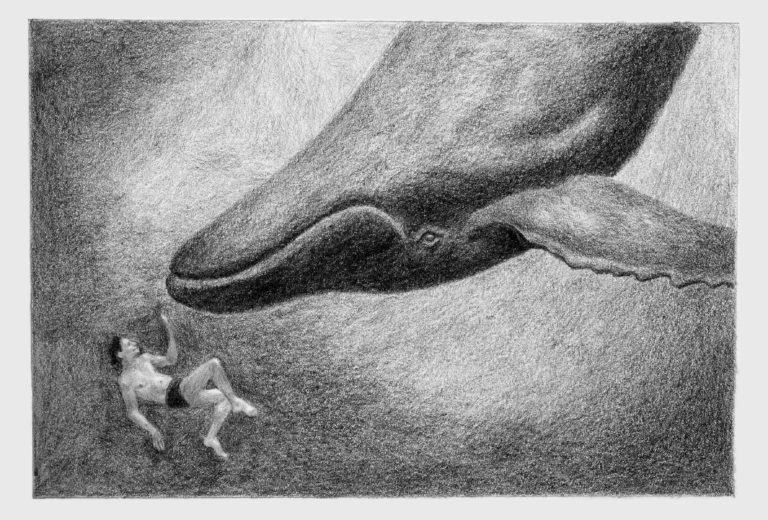

Je ne veux pas rester sur du narratif. Quand mon père est mort, j’ai vécu un voyage intérieur, presque mystique, où nous arrivions enfin à communiquer. Je suis revenu avec des images mentales, mais sans le son: je ne me souviens plus de ce que nous nous sommes dits.

Avec Lia Bertels, nous recréons ce voyage en film d’animation, et sur scène nous créerons la bande sonore du film, mêlant voix, bruitages et musique. Sihame Haddioui m’offrira son regard pour la mise en scène, parce que cette fois, je vais remonter sur scène pour jouer ce projet (sauf si je change d’avis d’ici là). Je serai accompagné d’un musicien. L’idée est de présenter une sorte de rituel drôle et fragile, qui interroge les mots jamais prononcés, les héritages masculins, les parcours de transclasses.

Le projet oscille donc entre théâtre, musique et cinéma d’animation. Je l’appelle Euphoria, en référence à Melancholia. Là où l’imminence de la fin d’un monde se fait sentir, j’essaie d’y trouver la joie d’un autre monde à construire.

S’il y a une recherche sur la voix et les mots à prononcer, c’est parce que quand j’étais petit, j’ai fait du doublage (un peu par hasard). Cela m’a apporté un peu d’indépendance financière très tôt, mais ça m’a aussi fait perdre ma manière de parler, c’est une certaine violence. Ce projet me permet de reprendre le contrôle, de récupérer en agentivité et de réutiliser le doublage pour chercher quels mots on voudrait dire, notamment à un père, ou qu’on aurait aimé entendre de celui-là même.

Je dis ça, mais la création est prévue pour dans plus d’un an. D’ici là, beaucoup de choses peuvent changer. D’autant que j’ai l’habitude d’écrire jusqu’à la dernière minute et même après les premières. C’est ça, la joie de faire de l’art vivant: on ne met rien en boîte.

Vous aimerez aussi

My Ström, chez Les Passagées

En ce moment11 février 2026 | Lecture 3 min.

Soutenir les tentatives… ou comment les diffuser?

Grand Angle2 février 2026 | Lecture 9 min.

épisode 4/4

Une lessiveuse extratemporelle

Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.

épisode 5/5

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/4

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/4

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Mercedes Dassy

En ce moment26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur

Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 7/9

Des milliers de raisons de vivre

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/9

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces

En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Pierre Lannoy & Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/9

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/5

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/5

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

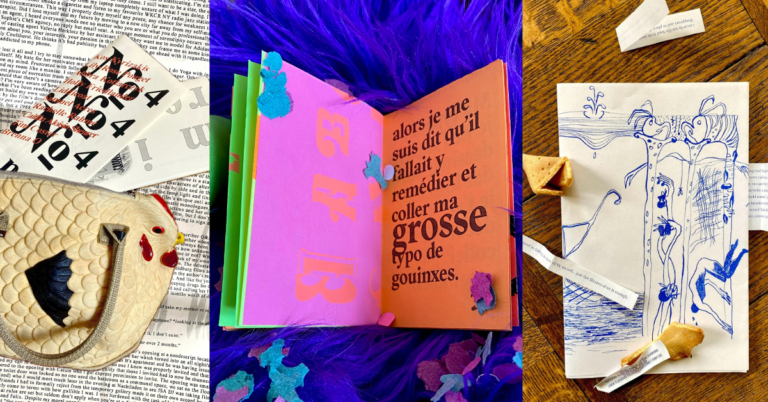

Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus

En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.

épisode 8/9

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands

En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko

En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.

épisode 6/9

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles

En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Au pays de l’or blanc

En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.

épisode 6/7

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Grande Fête Pointue

En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza

En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Une rencontre drôle et pas drôle

Émois20 novembre 2022 | Lecture 0 min.

épisode 4/5

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté

En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!

Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

La rétrospective Akira Kurozawa

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?

En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Amour et terreur

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens

Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Aller au festival du podcast

4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.