Dérives autour d’un marin égaré

Grand Angle16 octobre 2025 | Lecture 1 min.

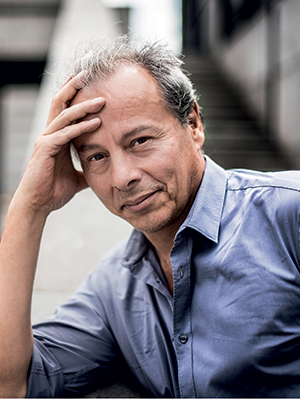

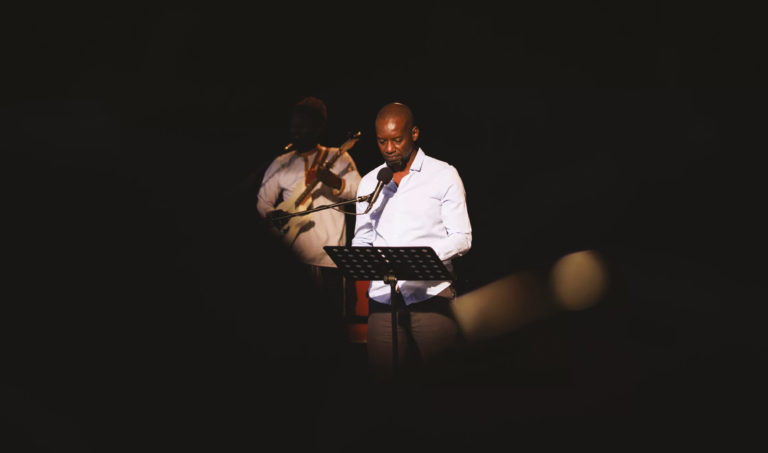

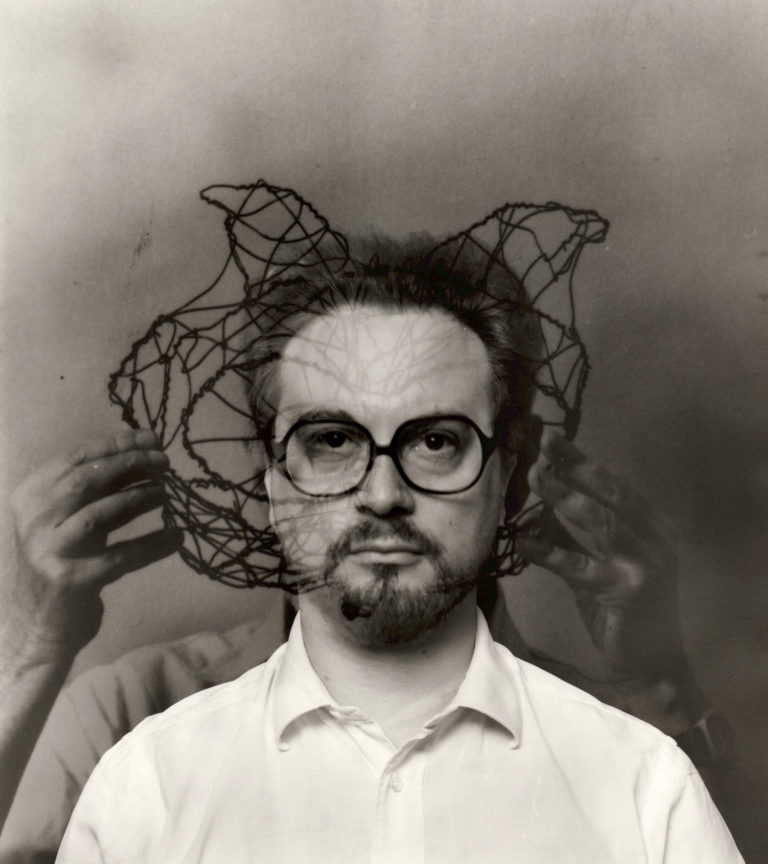

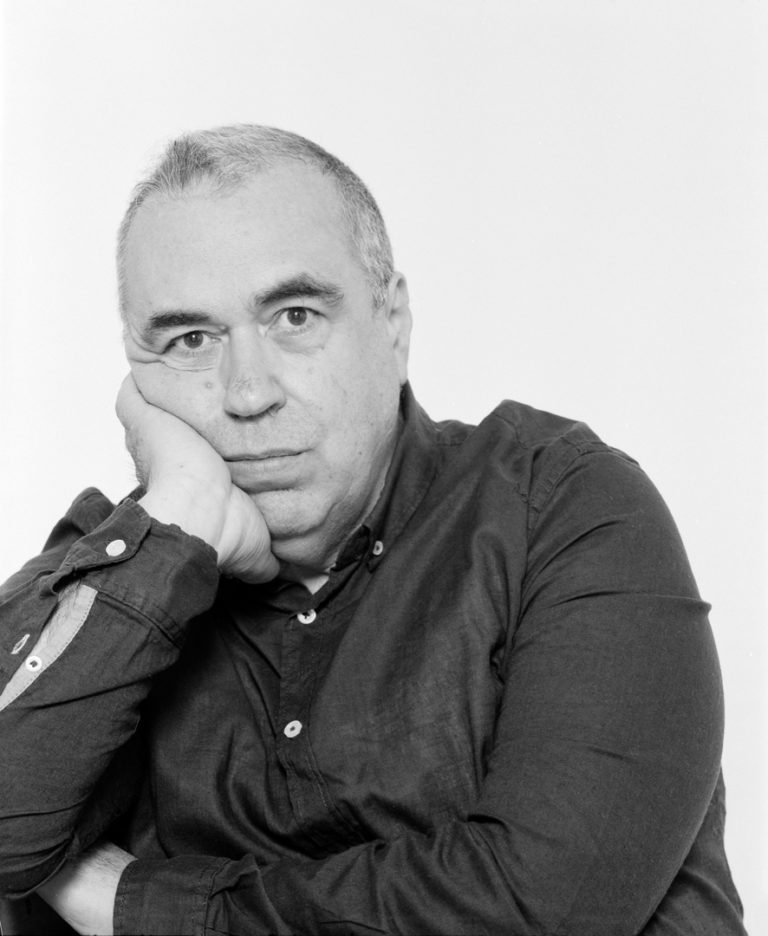

Emilie Garcia GuillenPerdre à perdre raconte l’histoire de Donald Crowhurst, un navigateur amateur britannique qui a participé au Golden Globe, un tour du monde à la voile en solitaire sans escale en 1968. Comment es-tu tombé sur cette histoire?

Antoine HerbulotJe suis tombé sur cette histoire en 2019-2020, dans Le Dossier M. de Grégoire Bouillier[1][1] Le Dossier M. Livre 2., de Grégoire Bouillier, 2018, Editions Flammarion. Elle apparaît à plusieurs moments, découpée; Bouillier la triture par épisodes. J’adore ce bouquin. J’ai beaucoup travaillé sur Le Dossier M. de manière générale et j’ai été invité à faire des lectures pour une émission un peu éphémère qu’il y avait sur Radio Panik, Zeugma. J’avais lu d’autres choses autour de Donald Crowhurst: un livre d’Isabelle Autissier [2][2] Seule la mer s’en souviendra, d’Isabelle Autissier, 2009, Editions Grasset , le livre des journalistes dans lequel il y a les extraits du carnet de Donald Crowhurst[3][3] L’étrange voyage de Donald Crowhurst, de Nicholas Tomalin et Ron Hall, 1990, Editions Stock (première édition originale en anglais en 1970).… J’avais fait un espèce de montage, vingt minutes en radio autour de Donald Crowhurst.

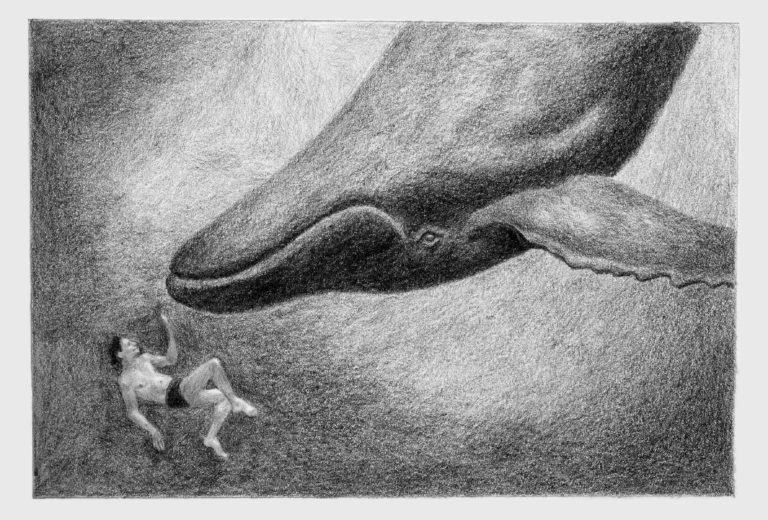

Rappelons l’histoire: Daniel Crowhurst est un marin amateur, qui se lance dans cette folle aventure du tour du monde par les trois grands caps (cap de Bonne Espérance au sud de l’Afrique, cap Leeuwin au sud de l’Australie, Cap Horn au sud de l’Amérique). Il est donc en position d’outsider, avec son bateau qui présente de nombreux problèmes techniques. Mais peu à peu, quelque chose d’extraordinaire se profile: Crowhurst semble être en position de pouvoir gagner… En retrouvant son bateau, après sa disparition, on se rendra compte que Crowhurst avait menti: il n’a pas fait le tour du monde… Cette histoire est infiniment complexe. On ne sait pas très bien par où la prendre… Qu’est-ce qui t’a fasciné, dans l’histoire même ou dans la manière dont Grégoire Bouillier la raconte?

C’est comme un mythe ancien. Ça nous touche à plein d’endroits. On ne pourrait pas résumer, dire que le mythe d’Œdipe, par exemple, ça raconte «ça». C’est infiniment grand. Ça offre plein de prises. Il y a infiniment d’issues. Il y a infiniment de voies pour se balader dans cette histoire.

Et toi, comment raconterais-tu l’histoire de Crowhurst, si tu devais la résumer?

Encore une fois, tout dépend du format. C’est ça qui était intéressant dans le projet du XS: on a vingt-cinq minutes pour raconter cette histoire. Alors, qu’est-ce qu’on occulte, qu’est-ce qu’on enlève?

Or là, c’était très dense et intense, puisqu’il s’agit justement de quelqu’un qui essaye de créer une histoire. Pour résumer de manière courte cette histoire, je dirais que c’est l’histoire d’un homme qui est pris d’un rêve, comme on est pris d’une fièvre. Il est pris d’un rêve qui est de créer un exploit historique: faire le tour du monde à la voile, en solitaire et sans escale, et qui va tout faire pour rendre ce rêve réel, et qui va presque y arriver. La seule chose qui va l’empêcher de le faire, c’est le réel. Ce n’est pas forcément ses incapacités, ce n’est pas forcément son talent. A un moment donné, les choses font que ça ne marche pas.

À la manière dont tu le racontes, c’est presque une tragédie.

C’est une tragédie, c’est-à-dire un homme écrasé par des forces qui le dépassent.

Ce à quoi l’environnement marin participe…

Je trouve que c’est une tragédie complètement contemporaine, parce qu’il y a ce truc d’un individu qui se rêve d’être quelque chose. J’ai l’impression que c’est le propre de tout individu contemporain. La tragédie grecque, c’est des individus qui sont de toute façon condamnés. Par exemple, Oedipe, il y a une prophétie à son sujet, les choses sont écrites.

Alors que là, c’est quelqu’un qui se dit «je peux être plus que ce qu’on veut faire de moi».

Crowhurst un petit chef d’entreprise, un marin amateur qui n’a rien d’extraordinaire, qui avait un pavillon à payer…

C’est la tragédie de notre monde contemporain: on veut tous être quelqu’un, quelque chose. On ne peut pas se contenter de ce qu’on est. C’est exactement pour ça que cette histoire, c’est une tragédie moderne, contemporaine, parce que c’est un individu qui veut faire quelque chose, qui se positionne dans le monde.

Qui se cogne au réel.

Et qui au fur et à mesure va se cogner au réel, se recogner au réel, se re-re-recogner au réel, etc. Jusqu’à ce que ce ne soit plus du tout possible. Jusqu’à ce qu’il abandonne, en fait. Mais c’est bien le réel qui a résisté contre son projet, son rêve.

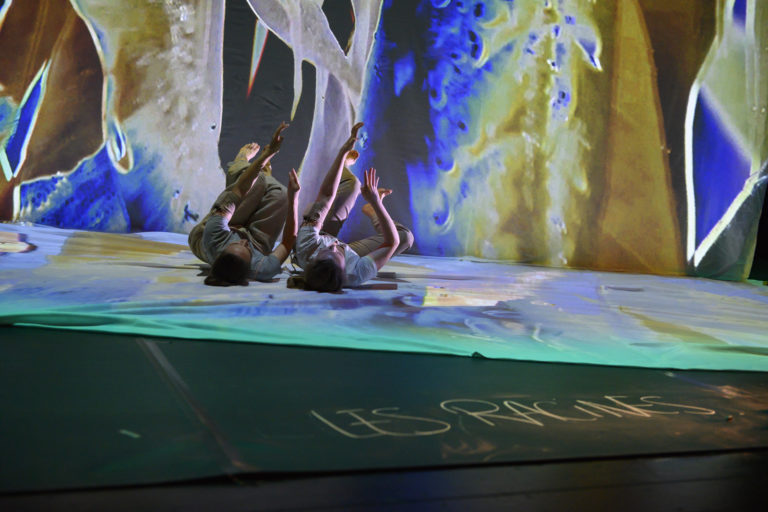

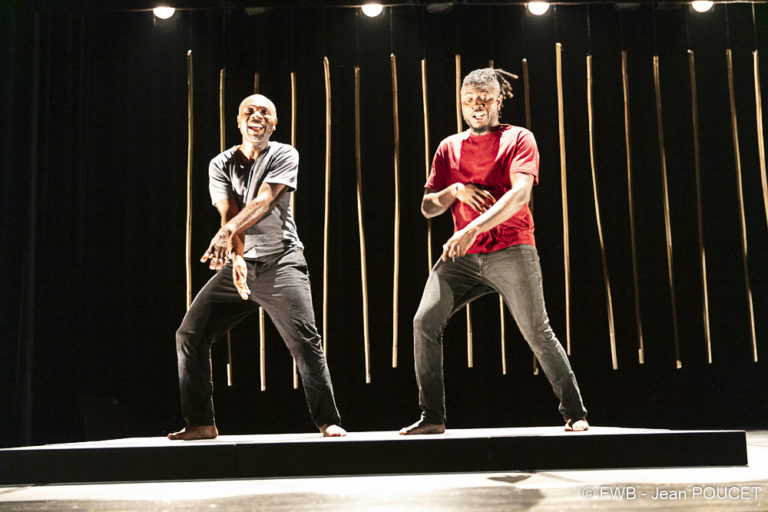

Cette idée de se cogner, c’est quelque chose que vous avez essayé de traduire dans la mise en scène et dans la scénographie, avec cette rampe sur laquelle vous ne cessez de monter et retomber.

C’était une intuition que j’avais depuis le début: qu’il y ait une rampe de skate, en tout cas une vague dans le plateau. Et qu’on soit sans arrêt reprojeté, comme si la vague nous ramenait tout le temps sur la plage. Que ça nous fasse, corporellement, ressentir cette chose de cogner, et d’être toujours renvoyé à ce qu’on est. C’est pour ça qu’au début et à la fin du spectacle, il y a ces tentatives de vouloir lutter contre la gravité, échapper à ce réel qui est implacable, qui fait que quand on saute, on ne peut pas rester en l’air, et qu’on redescend très rapidement.

Tu dis que ce n’est pas la propre incapacité de Crowhurst qui l’entrave mais le réel auquel il se cogne. Pourtant, on a l’impression qu’il y a plein d’éléments du réel qui lui sont favorables, qui sont d’ailleurs complètement romanesques et incongrus. Par exemple, Bernard Moitessier, le favori, qui abandonne la course, Nigel Tetley qui chavire…

C’est qu’à un moment donné, le plan de Crowhurst change. Il était parti avec l’idée folle de gagner, de marquer l’histoire, d’être celui qui bouclerait ce tour du monde en un temps record. Sauf qu’au fur et à mesure des circonstances et des événements du réel qui se sont cognés contre lui, il a été obligé de changer de plan: son plan ce n’était plus du tout de gagner, c’était plutôt de perdre. C’était d’arriver dernier, et de pouvoir rentrer chez lui. À partir de ce moment-là, c’est comme si le réel avait enregistré le désir d’avant, et qu’il lui déroulait la partition du désir d’avant, c’est-à-dire: «J’élimine tous tes autres concurrents pour que tu puisses gagner triomphalement.»

Le réel est en retard sur son désir.

C’est là où il y a quelque chose de profondément tragique, ironique, sarcastique, terrible.

D’où le titre Perdre à perdre. Même perdre, on n’y arrive pas…Pour préciser les choses: Crowhurst se rend en effet assez rapidement compte qu’il n’est plus du tout en mesure d’y arriver, son bateau est de plus en plus mal en point. Il va alors mentir sur sa position, envoyer des messages qui distillent l’idée qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire, que l’outsider peut gagner. Or, lui, décide finalement de rester en mer: il ne va pas passer le Cap de Bonne Espérance, mais va attendre dans l’Atlantique sud la remontée des autres navigateurs à leur retour du Cap Horn, et se remettre dans la course parmi eux à ce moment-là. Il ne pouvait pas rentrer, car pour construire son bateau il avait hypothéqué sa maison et l’aurait perdue en cas d’abandon. On imagine alors ce type seul dans l’Atlantique, en train d’attendre. C’est assez fascinant.

Il s’est arrêté une seule fois, dans un tout petit port en Argentine, tant son bateau était dans un état lamentable. Mais on pourrait tout à fait se dire que s’il avait été vraiment malhonnête, rien ne l’empêchait de s’arrêter quelque part, d’attendre sur une plage et de repartir. Il n’a pas fait ça. Il s’est dit: «je dois rendre mon histoire la plus crédible possible, donc je dois quand même naviguer. Mais donc, je vais naviguer sans but, juste en espérant que tous les autres, effectivement, remontent et fassent ce tour du monde». Il a passé quand même 243 jours en mer avec un bateau pourri.

À errer.

Mais il a dû quand même braver des choses de marin. À aucun moment, je trouve que c’est son expérience ou son talent qui serait remis en cause dans l’échec de cette course. Parce que, pour moi, c’est réussi. Il a navigué. Il n’a pas fait la route qu’il fallait faire, mais il a navigué.

Il envoie quelques signaux, quelques messages?

Il va envoyer trois ou quatre câbles de télégraphie, puis il annonce qu’il a un problème de batterie et qu’il ne pourra plus communiquer. Mais ses annonces de position sont mirobolantes, si mirobolantes qu’on pourrait se dire qu’il cherche à se faire attraper.

Donc ça dit aussi quelque chose du désir des autres de voir quelque chose de merveilleux se produire: la victoire possible de l’outsider.

Exactement. L’autre titre auquel j’avais pensé pour ce spectacle, c’était: Protège-nous de nos désirs. Qu’est-ce qu’on veut quand on veut quelque chose?

C’est une des entrées aussi que t’as dans cette histoire, la question du désir, du mimétisme du désir et des échos du désir. Aussi bien chez Crowhurst lui-même que chez ceux qui croient à son épopée.

Croire que le désir est simplement passif, qu’en tant que spectateur on est passif, par exemple, c’est quelque chose qui me perturbe. Parce que je crois qu’en tant que spectateur, on enjoint la personne qu’on est en train de regarder à faire quelque chose.

Dans ta manière de raconter l’histoire, tu as fait le choix de donner de la place aux mots de Crowhurst, avec des extraits de ses carnets, mais ce qui apparaît, c’est ta propre fascination pour cette histoire. La manière dont tu es affecté par cette énigme; toi face à cet abysse. Ce que tu transmets au-delà de cette histoire, c’est le fait d’être animé par cette histoire, c’est le désir de cette histoire. On n’est pas simplement face à cette folie, on ne pénètrera jamais ce qu’il y avait exactement dans la tête de Crowhurst. En revanche, on est comme guidé par toi, pour entrer activement dans cette histoire et pour y investir nos propres désirs d’histoire.

C’est vraiment ça l’objectif.

Tu aurais pu en effet rentrer dans la tête de Crowhurst, écrire à la première personne, par exemple. Tu as préféré rester extérieur, tout en empruntant ses mots. Comment se sont fait ces choix d’écriture?

J’ai essayé de parler en «je», et j’ai trouvé ça horrible. En fait, dans mon rapport à la fiction, aux histoires, etc., je crois que je n’arrive plus à lire des histoires qui ne soient pas autofictionnelles, qui ne soient pas tirées du réel. J’ai besoin que la personne qui me raconte l’histoire me dise, à travers ce qu’elle raconte, à quel point ça compte pour elle.

En même temps, ce qui est intéressant chez Bouiller, c’est qu’il parle de mille choses. Il arrive à parler à la fois de lui et de mille choses. Je trouve ça extrêmement rare. Et toi, tu ne fais que parler de quelque chose de très extérieur.

Ce n’est pas tellement parler de soi, c’est plutôt parler de quelque chose que l’on voit. C’est exactement ce que font les gens qui font des films. Le théâtre, l’art, de manière générale, c’est l’artisanat pour soumettre des questions, pour soumettre des interrogations, des fascinations quant à ce qu’il y a autour de nous.

Perdre à perdre:le titre parle d’une tentative. C’est comme si c’était ta tentative à toi de réussir à bien parler de cette histoire-là. Ce qu’on a chez Grégoire Bouillier aussi. Cette tentative d’épuiser, de bien raconter une histoire d’amour. Il faut mille pages pour le raconter.

À la toute fin du Dossier M., de 1800 pages de fiction, c’est: «tout ça pour ça.»

C’est ce qu’on peut se dire sur Crowhurst aussi. Tout ça, tous ces mensonges, c’est pour…

Pour rien. C’est ça que je trouve très puissant aussi par rapport à… la vie. De toute façon, notre existence est toute petite. Donc, il y a quelque chose de tout à fait surprenant dans le fait de se rêver des choses en grand, d’avoir des récits comme ça, très forts, très puissants, alors qu’il va y avoir un moment où on ne sera plus rien.

Il y a cette dimension mystique dans les écrits de Crowhurst. Tu as toi-même navigué quelques semaines cet été. Tu penses que cette expérience t’a permis d’approcher l’état dans lequel a pu se retrouver Crowhurst?

C’est là où j’ai envie de faire une forme longue. Ce n’est pas être juste dans du récit, de la narration, mais d’être dans la sensation de lenteur, de vide.

C’est à la fois une histoire qui a des accents très métaphysiques, très poétiques, et qui nous emmène dans des choses extrêmement concrètes, presque triviales. Crowhurst doit rendre des comptes, il est là parce que sinon il va perdre sa maison, il y a les ennuis techniques du bateau… C’est une des choses qui fait aussi la beauté de cette histoire : on n’est pas dans un rêve déconnecté de tout, on est aussi très arrimé au réel. J’ai l’impression que l’idée de raconter à deux, avec le comédien Ferdinand Despy, permet d’avoir ce double ancrage.

C’était l’intuition de ce duo un peu Don Quichotte-Sancho Panca. Donc pour moi d’incarner plutôt quelqu’un…

qui dérive.

Et d’avoir un partenaire qui re-ancre. L’expérience que Crowhurst vit est mélangée à des choses très concrètes, très techniques, et à la fois à de trucs complètement délirants. Il se met à rêver sur la mouette qui est en train de passer, il fait une espèce de poésie qui ne vaut pas trois kopek… C’est un affrontement entre quelqu’un qui a un rêve et la réalité, entre l’imaginaire et le réel, le concret et l’abstrait. J’avais besoin dans l’écriture que ça passe par des choses très concrètes, très précises, très factuelles aussi parce que c’est aussi ce qui s’est passé pour ceux qui le regardaient, l’attendaient, l’espéraient, le commentaient. C’est en même temps un rêve et une fiction. Non seulement il a un rêve mais quand il se rend compte qu’il ne peut pas le réaliser, il va inventer autre chose.

C’est un truc à la fois très concret mais qui a des accents presque fantastiques.

Je tenais dans la pièce à dire qu’il avait disparu, je voulais pas dire le suicide de Crowhurst. Parce que lui dans son carnet de bord, à la fin il dit : «je suis devenu un être cosmique», «je vais rejoindre en fait ma nouvelle famille je vais devenir un dieu céleste»… On n’en sait rien, si le chemin pour se transformer en être divin ce n’est pas de passer 243 jours en mer… On ne sait pas.

Et en même temps tu as voulu dans le spectacle que son attaché de presse dise qu’il s’était suicidé.

Parce que c’est ce que lui a dit, ce qu’il a envoyé dans la tête de la femme de Donald Crowhurst. Encore une fois, c’est le réel qui impose son récit, qui impose sa loi sur le rêve.

Que penses-tu du film Le jour de mon retourréalisé en 2018 par James Marsh et qui est tiré de l’histoire de Crowhurst? On l’a accusé d’être trop sage, trop propre, trop fade…

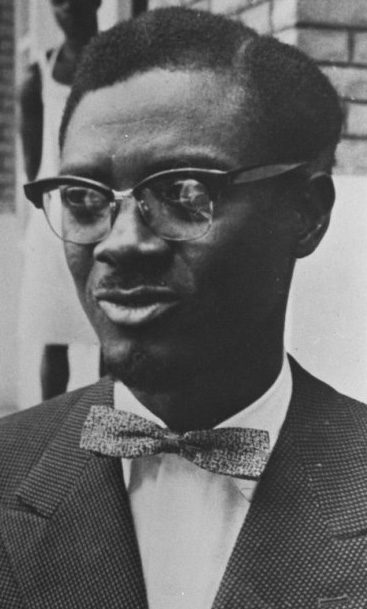

C’est Colin Firth qui joue Donald Crowhurst: un acteur très sage, très propre, alors que quand on voit le visage de Donald Crowhurst… C’est quand même un être particulier, il a quelque chose de très enfantin dans le regard même s’il est habillé comme un adulte. C’était très surprenant parce que quand tout ça se passe il a trente-cinq ans – mon âge. C’est quelqu’un de très normal, très concret, alors que quand même dans son œil il a quelque chose… il a un désir. Il y a quelques interviews de lui dans le documentaire Deep Water [4][4] Documentaire de Jerry Rothwell et Louise Osmond, 2006, où on voit bien qu’il n’est pas aligné. Il y a deux forces en lui qui jouent du tam-tam et on sait pas lequel joue.

Dans le documentaire Deep Water il y a surtout un de ses amis d’enfance. La fin du documentaire se finit sur lui, qui dit que parfois les gens tentent des choses et dans cette tentative on se retrouve sur une corde, en équilibre dans le vide. Et il peut très bien arriver que cette tentative échoue et que la personne tombe, et alors c’est le rôle d’un ami de venir récupérer le corps en chute et de lui offrir une «sépulture de héros». Il dit ça avec les larmes aux yeux.. Personne dans l’entourage de Crowhurst, n’avait prévu ça dans son existence, ils ont créé des liens avec quelqu’un qui était là, qui était présent, qui s’occupait de ses enfants et qui tout d’un coup s’en va et finit par disparaître pour toujours. Il y a quelque chose qui me bouleverse profondément dans ce que cet entourage a vécu, de stupéfaction, de peine. Et à la fois, parmi tous les proches qu’on voit dans le documentaire qui parlent de Crowhurst, il n’y en a aucun qui lui en veut.

Est-ce qu’ils imaginaient cette aspiration à autre chose? Cette possibilité qu’il avait de basculer, de dériver, d’être pris par un rêve.

Non, personne.

Même si on dit qu’il a aussi fait ce mensonge pour des raisons extrêmement concrètes et qui arriment complètement au réel: revenir à la maison.

C’est quelque chose de très important pour moi dans cette histoire: c’est quelqu’un qui a menti et on lui en a voulu d’avoir menti. Sauf que quand on déplie un peu ce pourquoi il a menti on finit par se dire: peut-être que il fallait qu’il mente, peut-être que c’était absolument nécessaire. Avec l’honnêteté il y a très vite un point de vue moral très prenant qui interdit de déplier ce qui fait que les gens se retrouvent à devoir mentir, à devoir être malhonnête ou être de mauvaise foi.

Dès qu’un mensonge est révélé, on fait «Ah ben c’est un mensonge, merci, au revoir». Mais pourquoi? Qu’est-ce que ça cache? Et pourquoi on a cru à ce mensonge? Je trouve que précisément c’est parce qu’il y a des mensonges qu’au moment où la chose se révèle, il faut alors complètement tout voir, tout comprendre, tout analyser parce que c’est extrêmement important. Il n’y a pas eu que ce pour quoi il a menti, il y a aussi ce pour quoi on y a cru. Qu’est-ce qui a marché, qu’est-ce qui a opéré entre Donald Crowhurst et les gens, entre Donald Crowhurst et sa famille…?

Et peut-être aussi entre Donald Crowhurst et ces forces invisibles qui nous gouvernent et qui l’ont aidé à ce que le mensonge marche ou ne marche pas.

Oui, complètement. Moi ça me va complètement qu’on dise en fait on a été charmé et que quelque chose, une poudre…

A été charmée elle aussi puisqu’elle lui a presque permis de gagner.

Et lui a été charmé aussi.

Il y a un moment très sensible dans cette histoire, celui du dévoilement, où on passe de l’histoire enchantée à la supercherie. Comment as-tu travaillé ça dans l’écriture du spectacle?

J’avais besoin d’emmener les gens dans la situation de 1968. Pour questionner cette chose: qu’est-ce qu’on espérait, qu’est-ce qui nous excitait quand tout à coup on avait l’impression qu’un outsider allait triompher?

Tu fais en sorte que pendant un moment, en tant que spectateurs, on soit nous aussi charmés par ce conte. Tu as beaucoup travaillé ce moment du dévoilement dans l’écriture?

Oui, et c’est un moment vraiment pas facile à jouer. Il faut décevoir les gens [rires]. Il y a ce truc de faire monter une sauce et au dernier moment la faire se ré-aplatir. Techniquement, en tant qu’acteur, ce n’est pas facile. Toute à l’heure, tu as parlé d’Ulysse et c’est rigolo parce qu’à la fin de mes études conservatoire de Liège on doit faire un solo et j’avais fait une adaptation d’un roman de Steve Tesich qui s’appelle Karoo[5][5] Karoo, de Steve Tesich, 2012 Editions Monsieur Toussaint Louverture (première édition originale en anglais en 1998).. Et le roman finit justement par toute une méditation autour d’Ulysse. Le personnage principal, Karoo, est un scénariste et il imagine l’Odyssée d’Ulysse, mais adaptée à un truc futuriste de science-fiction. Et il imagine qu’on ne raconterait pas le voyage d’Ulysse tel qu’on le connaît mais Ulysse qui est à Ithaque, qui rentre chez lui et qui se rend compte que ça ne va pas. Et qui repart en voyage pour comprendre pourquoi ça ne va pas, pourquoi il ne retrouve pas ce qu’il a perdu pendant vingt ans, les relations qui ne sont plus exactement ce qu’elles sont…

Tout ce qu’on ne saura pas sur un Crowhurst qui n’est pas revenu.

C’est ça. Dans le récit, Ulysse part comme ça vers les confins de l’univers et la fin du roman est vraiment bouleversante : il se retrouve à errer dans un vaisseau spatial dans le fin fond de l’univers et à un moment donné il rencontre Dieu… Sauf que… c’est rien. Ce n’est pas un vieux barbu. Il sent qu’il est en présence de Dieu et qu’il est en présence d’une force qui est juste en train de déplier encore plus d’univers, d’espaces, d’étoiles à droite et à gauche… Et c’est tout. C’est comme une espèce de révélation. Encore une fois «tout ça pour ça». C’est tout simplement ça. C’est juste déplier, déplier, déplier…

Vous aimerez aussi

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/3

Du plaisir du théâtre

Grand Angle18 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Le design: une chorégraphie d’idées

Au large17 novembre 2025 | Lecture 10 min.

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/3

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?

Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 1/3

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Mercedes Dassy

En ce moment26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur

Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 7/9

Des milliers de raisons de vivre

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/9

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

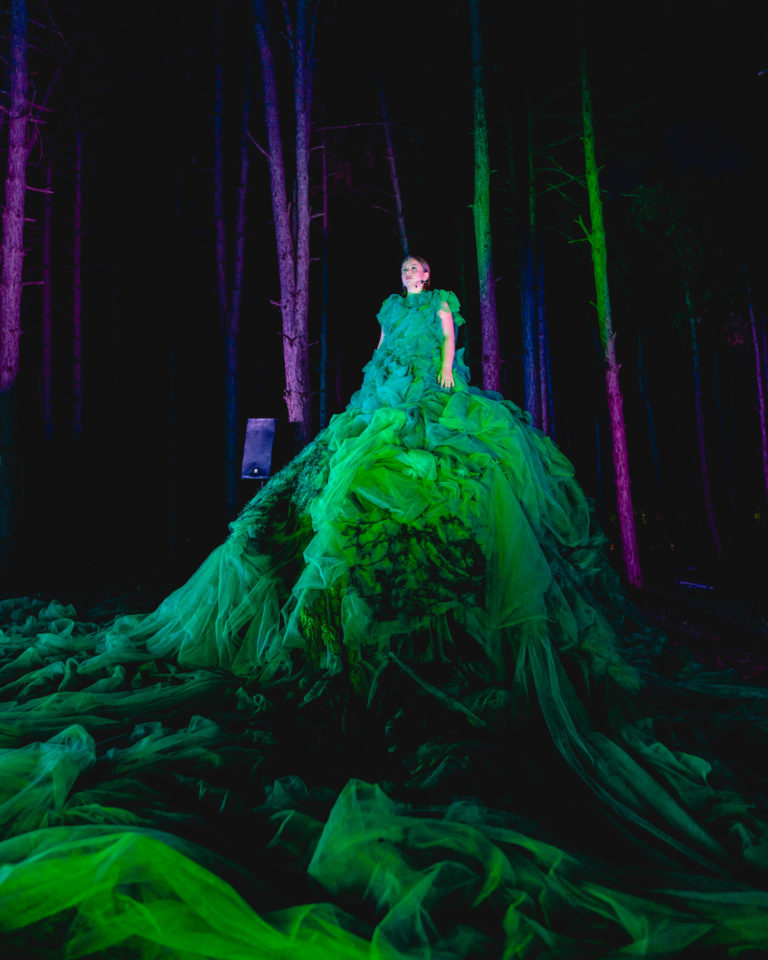

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

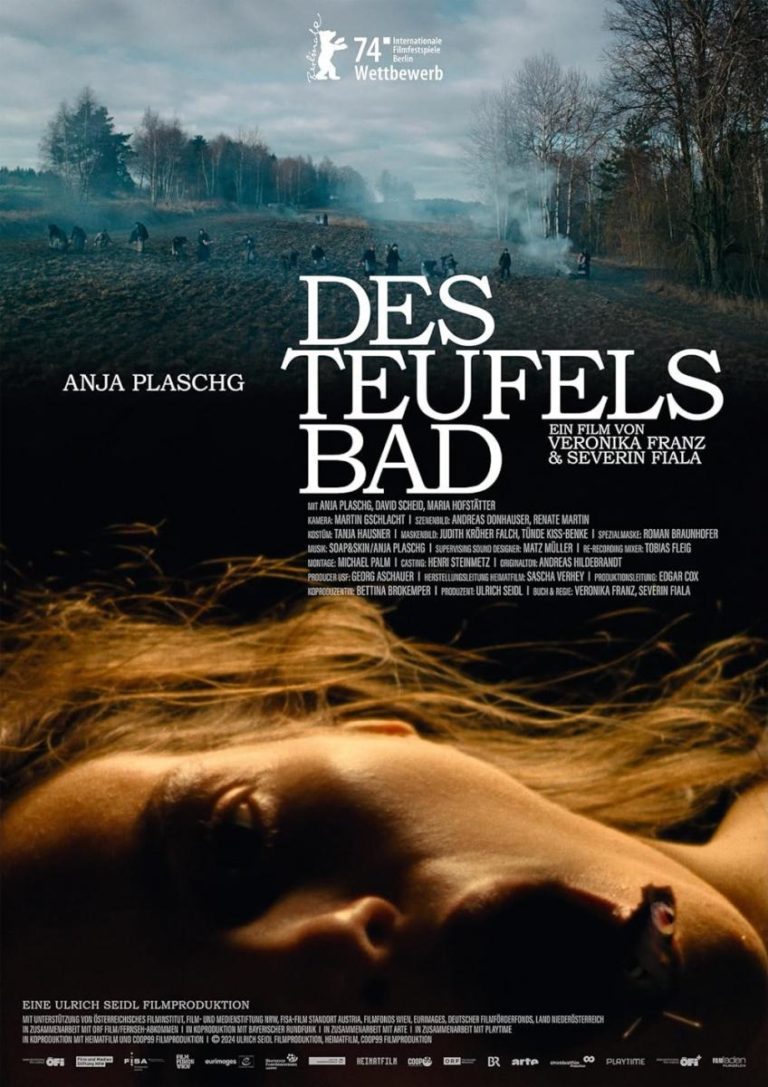

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Pierre Lannoy & Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/9

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/4

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

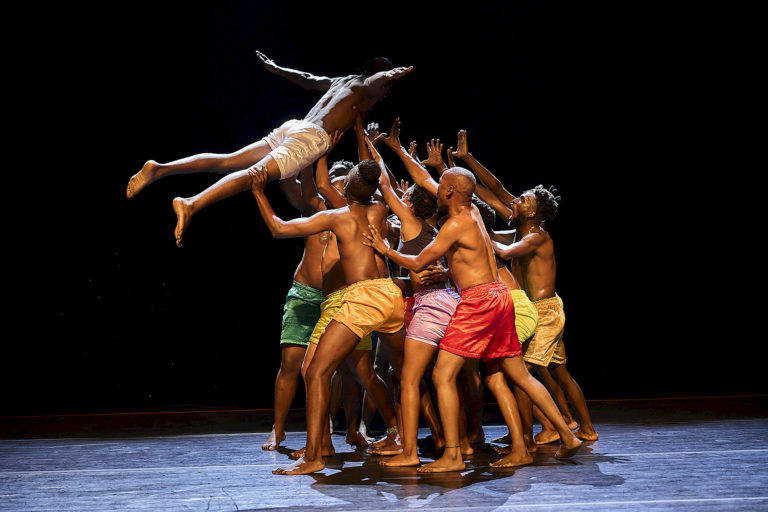

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

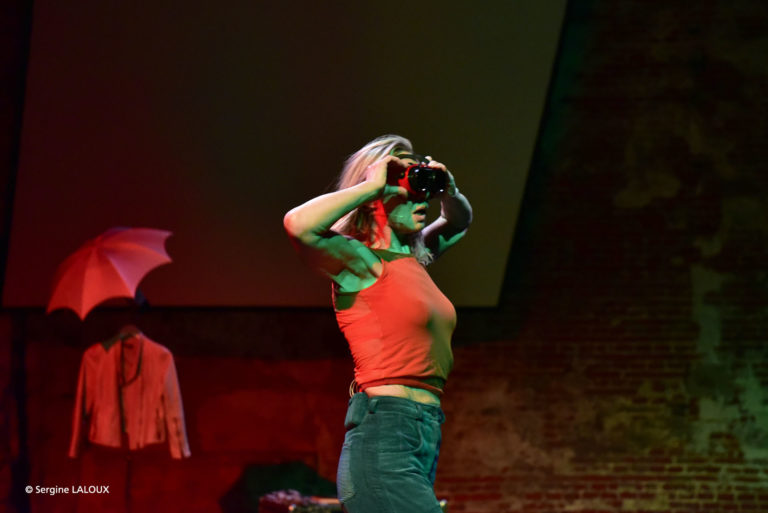

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

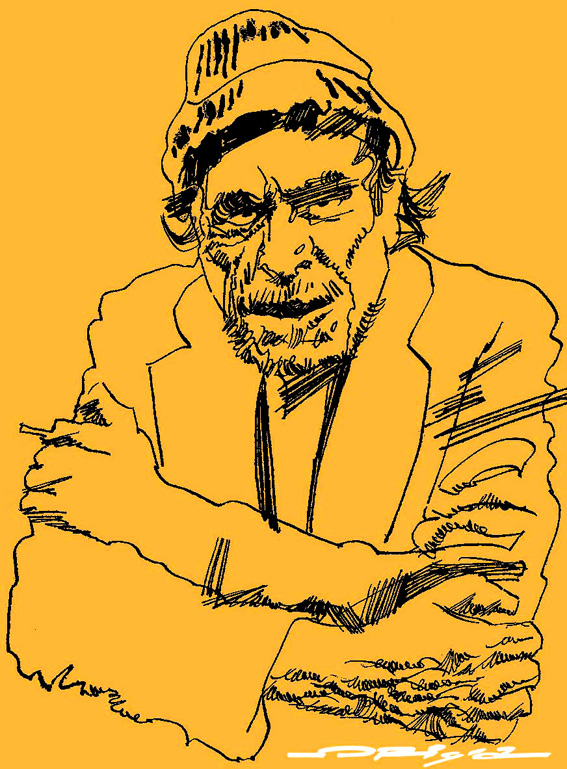

Charles Bukowski

Émois30 octobre 2023 | Lecture 3 min.

épisode 12/15

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

De la création à la pédagogie, un engagement continu

Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

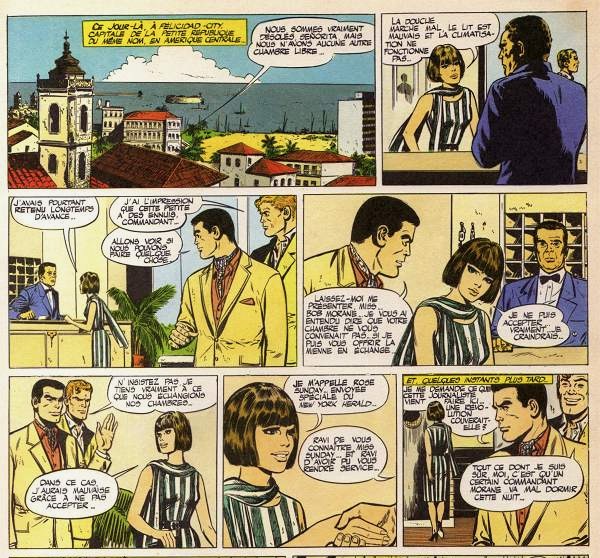

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.