Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

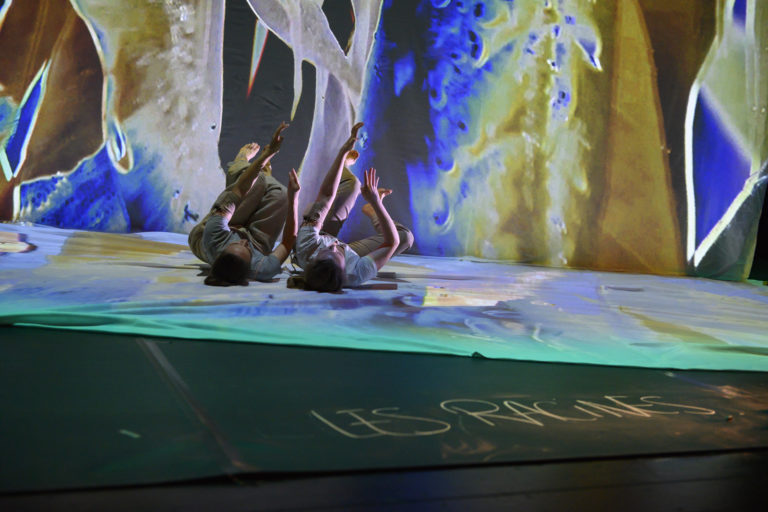

Bruxelles, Raffinerie, mai 2024.

Au nombre des spectacles qui émaillent le week-end d’ouverture du Kunsten, celui de Nacera Belaza fait salle comble à la Raffinerie. Commencer par La Nuée, c’est comme entrer par une porte dérobée dans cette nouvelle édition du festival, s’y frayer un chemin nimbé d’obscurité, pavé de pulsations, étourdissant de virevoltes. Une entrée en matière captivante et paradoxale, par une artiste loin d’être inconnue sous nos cieux.

Née en Algérie, Française depuis la petite enfance, Nacera Belaza entre en danse en autodidacte, dans l’intimité de la solitude et le creuset de sa double culture. Ce qui devient son langage se prolongera par des études de littérature. Elle fonde sa compagnie en 1989. Ses créations sont présentées à travers le monde, en Belgique notamment, où elle reçoit le soutient régulier de Moussem Nomadic Arts Center, du Singel, ou encore du Kunstenfestivaldesarts et de Charleroi danse qui, déjà en 2020-2021, comptaient parmi les coproducteurs de L’Onde.

Avant cela, on avait déjà pu voir chez nous notamment Sur le fil (Bozar, 2016) ou Le Cercle (Kriekelaar, 2019, dans le cadre du KFDA).

Des fidélités donc, des sillons creusés avec obstination, y compris dans la composition d’une oeuvre vertigineusement cohérente. «Comment s’ancrer dans le plus singulier de l’être pour s’ouvrir infiniment à l’autre, au monde?» résumait la danseuse et chorégraphe à propos de Solo(s): l’infime (2017).

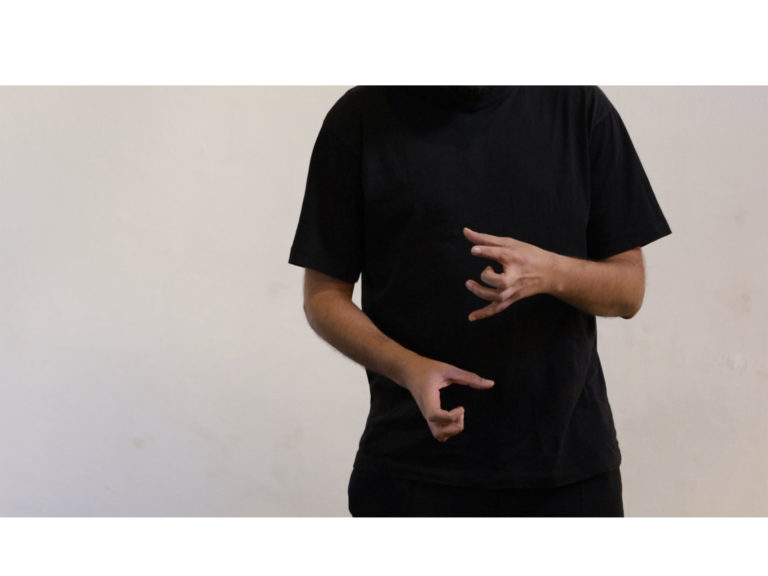

Marie BaudetLe corps mouvement avant le corps matière: c’est l’une des impressions premières, et persistantes, que laisse La Nuée. Quel est ce processus de dématérialisation?

Nacera BelazaJe vise absolument ça: dématérialiser le corps en le mettant à la fréquence de l’invisible, d’une matière sonore, de la lumière. On a un outil extrêmement performant, le corps, qu’on peut choisir d’utiliser autrement. Il y a d’abord par exemple l’effacement de la posture, le fait d’être debout. En cherchant la fréquence d’une chose aussi immatérielle que l’invisible, on se rend compte qu’on transforme notre propre matière. Si le corps veut devenir le réceptacle de cet invisible, de cette immatérialité, il doit s’en rapprocher le plus possible. Voilà les processus à l’œuvre. Les images internes qui constituent la partition de la pièce doivent aussi les animer d’une manière qui dépersonnalise le corps.

La perception devient alors l’outil de l’interprète, plus que la technique?

Plutôt une conscience minutieuse de comment la personne fonctionne, quelles sont ses habitudes, ses peurs, ses résistances, ses endroits de verrouillage… c’est vraiment d’abord apprendre à se connaître dans toutes les circonstances, notamment les situations de crise, comme un plateau noir, vide, avec un public dedans. Comment je réagis? quelles sont mes parades? je me cache derrière quoi?

Une professionnelle japonaise a vu dans la pièce un trait commun avec sa culture: «On n’a pas peur du vide», me disait-elle. Ici, en revanche, nous vivons dans une culture où le vide fait peur, y compris les danseuses et danseurs, largement contaminés par ça. Accepter de défaire ces mécanismes prend un temps considérable. Une vraie connaissance de soi permet de développer une conscience très fine, qui à son tour permet d’ouvrir un certain type de capteurs, au dedans et au dehors. Un autre mode de perception, qui n’a pas grand chose à voir avec le corps physique tel qu’on le connaît, ouvre la voie à ces transformations.

Fréquences modulées

Les moteurs habituels sont désamorcés…

Oui: la volonté, les habitudes, les goûts… On efface, en quelque sorte, tous les endroits d’action de notre personnalité, de notre caractère, les points d’impact. Je fais souvent le parallèle avec l’image filmique où le corps est délesté de la pesanteur.

Et en même temps, paradoxalement, cette légèreté ou cette immatérialité nécessite dans un premier temps de désamorcer toute action, donc de déposer son poids. Le corps est alors comme maintenu en état d’inertie pour pouvoir être soulevé par cette autre matière qui est l’invisible, l’imaginaire. Et en fait c’est en le délestant de ce poids lourd, physique, que quelque chose s’ouvre dans notre perception, chez le spectateur comme chez le danseur. J’ai toujours intuitivement travaillé ça. J’essaie de mettre le corps, la matière physique, à la même fréquence que les autres éléments

De quelles transformations s’agit-il?

Du temps et de l’espace, par exemple. Qu’est-ce que cela signifie? Une action mentale va se répercuter dans tout le corps, comme si on interrompait le décompte du temps. On se place dans un temps infini, ce qui bouleverse la lecture, la perception, la temporalité de ce qui se passe.

De même on agit sur l’espace, sur la matière corporelle: ça n’a rien à voir avec le physique, ni avec l’apprentissage du danseur, ni avec la technique. La technique ne m’intéresse pas, le corps en mouvement en soi ne m’intéresse pas. Ça ne me fait pas rêver: ce n’est pas signe de liberté.

En dehors de toute technique, la responsabilité de l’interprète est engagée au plus haut point. Pleine responsabilité mais zéro repère, en quelque sorte…

Il ne peut pas compter sur ce qu’il sait de lui, sur sa technique, sur rien du tout, et même s’en remet à cette espèce de gigantesque mécanique dont il fait partie. On le regarde comme on regarde un paysage, pas comme s’il était agissant et à l’origine de tout. Il faut donc accepter de se mettre à cette fréquence-là et ne plus attirer l’attention.

Généralement quand on monte sur un plateau c’est pour dire aux gens: écoutez-moi, regardez-moi, j’ai quelque chose à vous dire. Là c’est le contraire: regardez tout sauf moi, je me fonds dans autre chose. Ce n’est pas du tout le même type d’action. Alors que la pratique de la danse se structure autour du corps, on ne se forme même pas à créer du lien physiquement. On apprend aux gens à être ensemble sur des contes, à se regarder, à se toucher, mais qu’est-ce que ça veut dire être ensemble vraiment? c’est-à-dire partager la même conscience, accueillir l’autre dans son propre champ de perception et vice versa. C’est un sacré chamboulement de la manière dont travaillent les danseurs, mais c’est nécessaire pour pouvoir appartenir à cet univers.

Un vide inattendu et salutaire

On s’en remet au tout: cela implique un état de vulnérabilité…

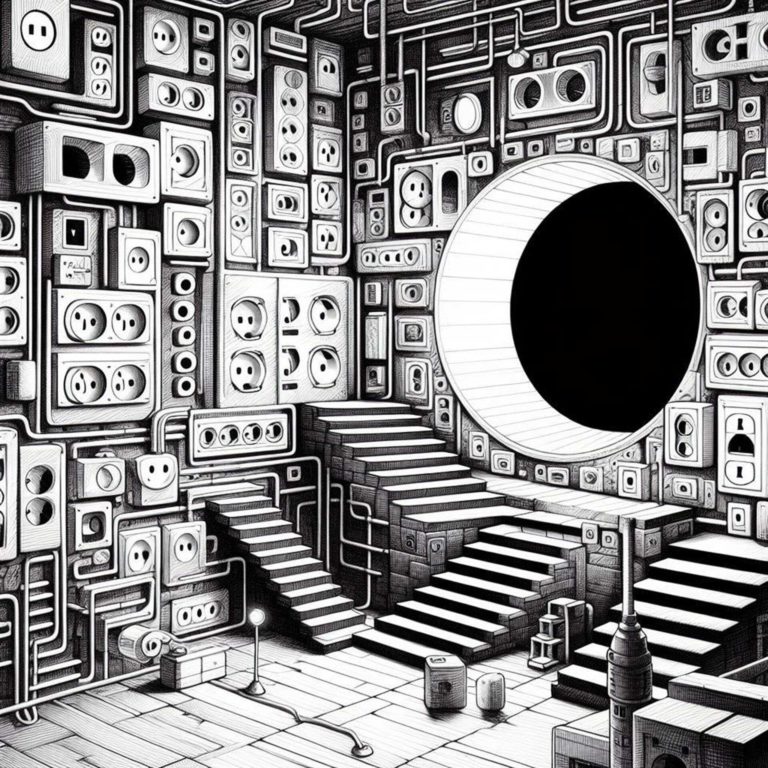

Oui, de grande fragilité. À l’opposé de la maîtrise, du contrôle, on inverse tout pour être dans un état d’ouverture. On touche soi-même à des zones extrêmement profondes et intimes, qu’on met en partage. L’intime qu’on a l’habitude de partager est un peu superficiel. Ici il s’agit de la plus grande vulnérabilité. Je vais traverser cette expérience qui fait peur: il y a du noir, je n’ai pas de repères, je ne m’accrocherai à rien. C’est de ce genre d’expérience dont je rêve sur un plateau. Être à cet endroit-là… dans cette capacité à s’inscrire dans quelque chose de plus grand.

Ce parcours de déconstruction va aussi à rebours de ce que le public cherche a priori.

En surface, le public semble dire: je veux de la maîtrise, je veux qu’on me montre des choses… En réalité, c’est ce que je nomme ce vide inattendu: voir quelqu’un dans cet état d’extrême fragilité, c’est vertigineux, y compris du point de vue du spectateur, ça vibre totalement différemment.

L’immensité dans la boîte noire

S’inscrire dans quelque chose de plus grand pourrait faire penser à une forme de spiritualité, ou de transcendance.

Nommer les choses revient à créer des cadres un peu artificiels. J’évite. Évidemment, ne serait-ce que l’espace, le temps, les éléments: ce sentiment océanique qu’on peut éprouver dans la nature, où on se sent à sa juste place, relié à quelque chose de plus grand. C’est ça que j’amène sur le plateau.

Croire qu’on est tout, ça génère de l’angoisse, de la dépression, une déconnexion de cette immensité qui apaise et qui dit: tu n’es qu’une partie du tout, tu n’es pas tout.

Quand on parle de dématérialisation, on pense aussi au découpage optique, du mouvement, qui s’approche du cinéma des origines. Un principe de construction?

De construction et de déconstruction. J’ai besoin de déstructurer en permanence, de brouiller l’image, les projections: ce qu’on voit, ce qu’on croit voir, ce qui finalement s’imprime dans nos mémoires. Je fouille beaucoup ces endroits-là, que ce soit en lumière, en son ou dans le corps, d’ailleurs. Il me faut du trouble, du non-définitif. Quand on croit comprendre une chose, elle nous échappe, elle se définit ailleurs. C’est une recherche que j’applique à tout ce qui fait partie de l’écriture: le son, la lumière, le découpage, la matière du corps.

Les sons de «La Nuée», justement, sont d’une présence saisissante, au point qu’on peut les croire produits en direct, à nos côtés, dans l’obscurité. D’où viennent-ils?

Je ne voulais pas quelque chose d’harmonique. J’ai extrait d’une bande-son des claps, des applaudissements, qui ensuite ont été traités, accélérés, mis en boucle, mélangés. Dans un morceau de percussions japonaises figurent des voix, des cris, que j’ai extraits puis mélangé à des cris d’animaux, des chants d’oiseaux. Tout cela petit à petit vient contaminer, émailler toutes les images, jusqu’à devenir des sortes de nuées, d’essaims.

Dès qu’une chose devient trop littérale, j’ai le réflexe de soustraire, de chercher l’endroit où ça évoque encore autre chose. Je ne peux pas le dire plus clairement: c’est vraiment l’endroit du trouble permanent.

Regarder le ciel, regarder en soi

«La Nuée» peut évoquer tant le ciel, les nuages, que le monde animal, la multitude. C’est aérien en tout cas… Qu’est-ce qu’il y a dans un titre?

Je regarde beaucoup le ciel ces dernières années. Et plus encore quand, en résidence aux États-Unis pendant plusieurs semaines, on traversait des paysages immenses. Ces mouvements aériens, aléatoires, libres, m’ont toujours inspirée. Mon rêve ultime serait de créer une chorégraphie qui se rapproche le plus de ces phénomènes naturels.

Assister à vos pièces – les vivre – offre une double expérience: les sens sont aguets, et dans le même temps se tournent vers l’intérieur. S’agit-il de produire sur le public un effet de déplacement?

Le déplacer, oui, troubler sa perception. Mettre le public face à quelque chose ne m’intéresse pas – l’idée de représentation m’a dès le début paru un carcan dont il fallait absolument que je m’échappe. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il ait cette sensation d’avoir lui-même été parcouru, traversé par ce qui s’est produit chez l’interprète en face de lui. Pour moi, le public est vraiment une matière, un corps à traverser, autant que tout le reste. Je cherche à lui donner une expérience à vivre, à imaginer, à ressentir.

Je dis souvent aux interprètes: pour vous laisser voir, vous devez être vides, il ne doit pas y avoir de psychologie, de mental, il ne faut pas être en train de faire quelque chose. On doit quasiment devenir le réceptacle de l’imaginaire du public.

Quelle est votre position vis à vis de la dramaturgie?

Elle est cruciale. Sans tension dramaturgique, il n’y a tout simplement pas de pièce: ça part d’où, ça va où. Je construis tout, je tends tout, le son, la lumière, les images qui animent les interprètes… Un mouvement répétitif peut se répéter en surface, mais il doit continuer à aller quelque part. Peu importe ce qui se passe sur scène: même si je suis debout au même endroit, je vais quelque part. Dès le moment où cette tension intérieure s’interrompt, tout s’aplatit pour le spectateur.

Le travail sur l’obscurité et la luminosité faible produit une espèce de noir et blanc, mais aussi du relief, avec entre les deux une sorte de contradiction intrinsèque.

C’est la première fois qu’il y a des jaillissements de lumière aussi forts, dans mon écriture. Un risque que j’ai envie de prendre. La dramaturgie, c’est d’aller d’un point à un autre, mais on n’y va jamais tout droit: comment je peux me permettre ces distorsions, ce relief entre une grande luminosité et ces endroits opaques où ça se fond, se confond à nouveau. Cependant le travail sur l’interprète fait que, même dans la lumière, ça reste trouble. On ne sait pas ce qu’on est en train de regarder: les mouvements qu’il fait? ce qu’il est en train d’écouter au dedans? On se souvient d’avoir vu quelque chose mais il n’y a pas de trace.

Je ne travaille pas le noir pour le noir. C’est la lumière qui m’intéresse vraiment, et comment on peut la percevoir de manière infra, à certains moments luisante, assombrie, parfois un reflet… je la cherche à tous ces endroits. Évidemment, ces contrastes de lumière ne doivent absolument pas aplatir ce relief. Ce n’est jamais un plein feu et puis un noir, mais un travail de sculpture permanente, de recherche de niveaux, de nuance constante.

Cela signifie donc qu’une pièce évolue sans cesse?

Ce n’est que ça. J’ai dit un jour, et je continue de croire que, si un artiste voulait être honnête, il ne ferait qu’une seule pièce, tellement ça ne se termine jamais. Pour moi c’est une sculpture sans fin. Chaque changement de lieu implique de réadapter, retrouver les nuances, rechercher les couleurs, le relief. Et en même temps continuer à affiner, en évitant de se reposer sur hier.

J’aime beaucoup ce que le répertoire apprend, cette façon qu’a une pièce de continuer d’évoluer. Avec Le Cri, pièce créée en 2008 et qu’on continue de tourner, on voit la différence, les espaces qui ont été gagnés ou perdus, et puis une chose qui se répète et qui vient de très loin. Est-ce qu’elle est suffisamment intemporelle pour continuer à être interprétée? qu’est-ce qu’elle me raconte aujourd’hui? cet espace nouveau en moi, qu’est-ce qu’il ajoute à cette structure?

C’est vraiment évolutif. Et plus on cumule les pièces, plus ça devient désespérant [rires]. C’est sans fin. Rares sont les interprètes à vouloir vivre le plateau de cette manière-là. Si on se contente de reproduire ce qu’on a fait la veille, on se met moins en danger, il y a moins d’engagement, on crame moins ses ressources, évidemment. Or on ne peut pas juste fantasmer sur le fait de faire de l’art. La liberté que cela suppose a un prix.

Vos pièces sont très identifiables comme étant les vôtres. Est-ce que c’est ça, avoir un style? Quel sens cela a-t-il pour vous?

Oh non je ne cherche pas à avoir un style. Un certain climat, une certaine tonalité, un rapport à l’obscurité, au vide… tout ça oui, je l’assume, c’est une vision du monde que j’aime, comme un peintre qui s’attacherait à peindre certains types de paysages. Par contre, la question du style ne m’intéresse pas. Je tente même d’y échapper tout le temps. Il ne s’agit pas d’aller butiner ailleurs mais, dans cette continuité, de voir comment je vais décliner la chose de manière différente. Cet espace tellement ténu d’évolution, tellement exigeant, c’est l’endroit qui me plaît.

Que représente alors le fait de créer une nouvelle pièce?

Il y a des Drac, des régions qui subventionnent [rires] et qui me poussent à créer. J’ai besoin d’assimiler la contrainte pour ne plus la sentir. Je ne me sens pas obligée de faire une pièce. C’est un autre voyage, une autre expérience, une autre aventure. Et en même temps les fondamentaux restent. Je ne donne pas des coups de volant qui me font partir ailleurs. C’est comme si on disait: il faut gravir encore telle autre montagne. À chaque fois c’est un peu plus haut, d’ailleurs. Je le vois plutôt comme ça: poursuivre le cheminement, le questionnement, la recherche, le voyage. Fouiller, rechercher, étudier me passionne. C’est mon moteur pour continuer à créer, et non pas le fait de faire une nouvelle pièce.

La Nuée

Chorégraphie, conception son et lumière: Nacera Belaza | Interprétation: Paulin Banc, Antoine Boisson, Eva Studzinski, Magdalena Hylak, Aurélie Berland, Lora Judokaite | Régie générale: Christophe Renaud | Régie son: Marco Parenti

- La Nuée se jouera du 5 au 9 novembre à la MC93 – Bobigny (où Nacera Belaza est artiste en résidence), dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, avant d’entamer une tournée.

- Le Kunstenfestivaldesarts se poursuit, à Bruxelles, jusqu’au 1er juin 2024.

Vous aimerez aussi

My Ström, chez Les Passagées

En ce moment11 février 2026 | Lecture 3 min.

Soutenir les tentatives… ou comment les diffuser?

Grand Angle2 février 2026 | Lecture 9 min.

épisode 4/4

Danse jeune public

En ce moment20 janvier 2026 | Lecture 3 min.

Une lessiveuse extratemporelle

Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.

épisode 5/5

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/4

Du plaisir du théâtre

Grand Angle18 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/4

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Des corps brisés révélés

Émois7 octobre 2025 | Lecture 6 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Charleroi-Lyon

En ce moment30 septembre 2025 | Lecture 5 min.

Nuits transfigurées

Émois30 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Mercedes Dassy

En ce moment26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur

Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 7/9

Des milliers de raisons de vivre

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Prix Maeterlinck: le retour

En ce moment27 juin 2025 | Lecture 4 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/9

Concret-abstrait, et vice-versa

Émois30 mai 2025 | Lecture 5 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

L’ombre des espèces

En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba & Zora Snake

Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.

épisode 4/9

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

Pierre Lannoy & Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/9

Féeriques marionnettes

En ce moment7 janvier 2025 | Lecture 2 min.

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/5

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/5

Kifesh 2.0 par Kifesh

Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/5

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus

En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.

épisode 8/9

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

L'achronique de Karolina à Rile* Books: being iconic, clubbing et micropoèmes flamands

En chantier22 avril 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/9

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko

En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.

épisode 6/9

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles

En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Au pays de l’or blanc

En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.

épisode 6/7

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Grande Fête Pointue

En ce moment24 août 2023 | Lecture 1 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza

En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

Fancy Legs

En ce moment21 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Au fin fond des temps avec la compagnie Mossoux-Bonté

En chantier18 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!

Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

La rétrospective Akira Kurozawa

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Silent Night. Last Christmas?

En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Amour et terreur

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Fabienne Cresens

Grand Angle1 mai 2022 | Lecture 5 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Aller au festival du podcast

4 avril 2022 | Lecture 2 min.

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Germaine Acogny, in(c)lassable reine de la danse

En ce moment13 février 2022 | Lecture 1 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.