Coup de foudre à Bobo-Dioulasso

Émois31 mai 2022 | Lecture 5 min.

Nous aimons les villes: leurs peaux de pneus qui crissent au soleil, leurs ciels troués, et l’étourdissement qu’il y a à tomber sur elles, découpées derrière les embrasures, s’ouvrant soudain toutes grandes pour nos pas. Nous les aimons même quand leur humeur graisseuse nous pique le nez, au petit matin; quand elles nous éclaboussent ou nous laissent seuls. Même quand elles sont cruelles et qu’elles nous abandonnent, s’en vont en aimer d’autres, indifférentes à nous qu’elles n’ont pas vu partir. Et nous le connaissons, le goût des villes: il se transmet. Certaines passions urbaines ont ainsi traversé les mers et le temps, se muant en amour qui peuple les artères des autres, lové dans les cartes intimes des foules. Inlassablement, nous racontons ainsi les villes aimées pour rester humains, c’est-à-dire habitants d’un monde qui compte, guetteurs de traces et précurseurs de traces.

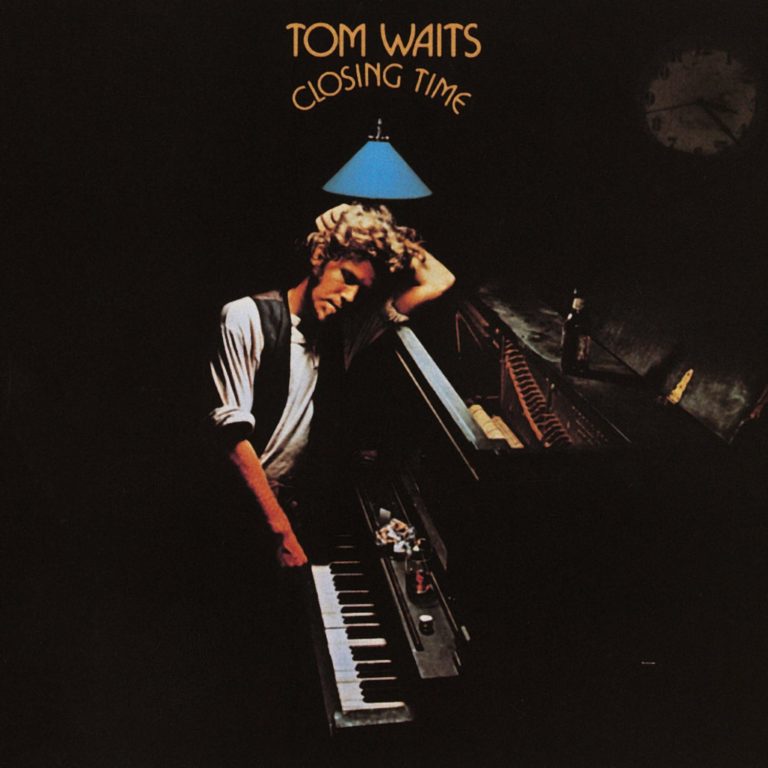

New York, Paris, Venise: voilà des villes mythiques, dont la mémoire ne cesse d’être tissée. L’écho de ces attachements s’est échappé des lagunes et des rivières où la ville s’est creusée, et parvient jusqu’à nous par les livres, les images et les sons. Nous n’avons jamais parcouru le Malecón, empreints de nostalgie africaine et fatigués de rhum cubain, mais Wim Wenders a durablement fait tinter dans nos oreilles la lointaine langueur cuivrée de La Havane, avec Compay Segundo au chant et Ruben Gonzalez au piano.

Les mauvais garçons de New York, le sel des vanités existentielles de New York, et le jazz, et la brutalité, et le tambour de la pluie, et le sang sur l’été moite et les trottoirs sombres: Scorsese, Woody Allen, Spike Lee n’en finissent pas de regarder leur ville et de l’aimer. Quand elle nous enserre aussi, quand la ville nous écrase, nous avons les mots pour le dire: «Cette petite mère a des griffes», avertissait Kafka en écrivant sur Prague. Nous avons longuement regardé le ciel mouillé de Hong Kong et ses nuits de moto, en prenant la route avec Wong Kar Wai. Et nous n’avons pas besoin de description, parfois seulement d’écouter ceux qui l’habitent, d’entendre leur nostalgie : cette ville est si spéciale, si unique, si fichée dans mon cœur. «Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla», dit une chanson flamenca de Manuel Obregon, «Séville a quelque chose qu’elle est la seule à avoir».

L’amour, jusqu’à l’ineffable des villes; le goût de la ville qui ne passe pas, et que même le silence contient. Dans Les Villes invisibles d’Italo Calvino, où Marco Polo raconte au Grand Khan des dizaines d’histoires de villes imaginaires, chacun de ses récits est gorgé du souvenir de Venise – alors même qu’il ne l’évoque jamais: «chaque fois que je fais la description d’une ville», confie-t-il, «je dis quelque chose de Venise».

Mais tandis que des amours et des villes franchissent ensemble les frontières, s’exposent à la lumière, d’autres élans nous restent, ici, inconnus. Que savons nous de la passion brulante éprouvée pour les saisons qui colorent Port Moresby à l’aube, pour la poésie semée à Valdivia, pour la forme des nuages à Petropavlovsk?

Il arrive pourtant que nous nous déplacions, là où n’avions pas prévu d’être, dans des plis du monde dont nous n’imaginions pas la texture. Que nous logions pour un temps dans une autre ville, dont nous ne soupçonnions pas qu’elle avait des amants – et que nous en devenions un de plus. Il arrive alors que nous voulions le dire, sans savoir comment faire.

La ville qui m’a percutée, aux premiers jours de l’hiver, porte un drôle de nom qui sur la carte déborde, s’étalant entre le vert et l’ocre, hésitant entre le sable et la forêt. J’aurais dû m’en douter: Bobo-Dioulasso ne se tient pas à sa place, à l’ouest du Burkina Faso. Bobo-Dioulasso se répand, et ne me lâchera pas. On la transportera avec soi comme une peau collante, et si fragile. Ton nom comme un murmure, ton nom comme un tremblement qui hésiterait à parler de la joie, pour ne pas qu’on l’ébruite.

Il n’est pas juste de dire que ton amour est inconnu. Il y a d’ailleurs tout un mythe de Bobo, voire une mystique : «Bobo, on ne peut pas te l’expliquer, il faut la vivre», m’avait-on mystérieusement prévenu, et face à mon insistance – mais c’est la culture, c’est la fête, c’est la beauté, c’est quoi, au juste? – , toujours plus d’énigmes: ce n’est ni spécialement ci, ni spécialement ça; «c’est juste, à Bobo, on vit». Mais est-ce qu’on ne vit pas partout, me disais-je, on vit à Bruxelles, on vit à Toulouse, on vit à Gand. Il m’a fallu quelques jours de scepticisme, une fois arrivée, et puis soudain, s’abattant depuis le ciel: l’évidence. A Bobo, c’est rien que la vie, rien d’autre et rien de moins que la vie. Nulle part je n’ai senti autant qu’à Bobo sa paradoxale et surtout son irrésolue beauté: Bobo, le dernier nœud de la corde d’un bateau râpé par l’air du large, la vie aux quatre vents, exposée aux dépôts rutilants d’un sel qui la couvrirait comme une neige piquante, aérienne et bienfaisante. La vie vulnérable et démesurément puissante, cruelle et touchante. On naît, on marche, on mange, on meurt; on est là.

Bobo est un théâtre – pas un décor, surtout pas un décor. Un théâtre qui épouse le rythme marin de la vie, ressac et marée basse, violence et douceur. Le spectacle de la vie le plus authentique, la vie s’exposant, se regardant être la vie: au maquis, chez n’importe quel vendeur de n’importe quoi, au théâtre, on joue. Et si ce jour arrive, ce jour inondé de lumière où un dieu chamarré, faisant s’entrechoquer ses ors, nous demandera de nous prononcer sur le sens, ce jour de point final où nous serons sommés de dire ce que c’était, la vie, je lui rétorquerai que je ne sais toujours pas, pas du tout, mais qu’un atome de réponse prend forme à Bobo, à y regarder naître, passer et mourir les choses.

Comment as-tu fait, Bobo, pour grossir de plus d’un millions d’habitants et les avoir gardés dans un village – pour demeurer, pas simplement un village, mais une maison? Ton nom le dit: Bobo-Dioulasso, c’est la maison des Bobo-Dioula – et de tous les autres.

Qu’ai-je reconnu dans le grésillement de tes matins, Nescafé-omelette-Alpha Blondy s’éveillant doucement sous le auvent des kiosques? Dans les gouttes de tchapalo, la bière de mil traditionnelle, versée pour les ancêtres, ramassée par la terre brute des cabarets, ces tavernes qui vibrent au plus près du sol, où se remplissent les calebasses sous le ciel, où fusent les bouteilles, les confidences gesticulantes et les rires embrumés. Dans l’affolante musique de tes moutons bicolores déboulés en plein midi sur les rues rouges. Dans tes grins de thé, ces rassemblements étirés devant les maisons en grappes de vieux, d’ados, d’amis, poussant dans chaque coin comme des plantes fumantes et rieuses, agencés différemment tout au long des heures, et qui composent le temps de Bobo. Dans la sueur qui perle au front des balafonistes, des joueurs de doundoun et de djembé. Dans les chansons dont les notes s’échappent sans relâche des maquis du quartier, qui nous rappellent que c’est la vie, qu’on est fait l’un pour l’autre ou qui nous supplient de nous en donner un peu parce qu’on a aussi droit à l’amour.

Dans le geste hachant du vendeur de porc au four qui s’effilochera tendrement sous la langue, avec le rappel du piment qui nous empêche de glisser tout à fait dans l’illusion de la suavité.

Dans tes crépuscules, Bobo. Quand le soir descendait pour cueillir les derniers feux du jour, la lumière tombant alors comme une paix étale, et nous suspendus entre le grondement qui montait du goudron et cette grande caresse magnanime du ciel comme une feuille de manguier au-dessus de nos têtes. Autour de nous les crépitements des brochettes, la trajectoire tourbillonnante des mots, salutations, invectives, appels pour vendre et acheter.

Et dans tes rires, évidemment, tes blagues à jamais qui partout gonflent la lumière et rythment tes pas, ton goût prolongé du bavardage qui parfois éclate en minuscules cristaux, pluie fine qui retombera dans d’autres rires et d’autres blagues. Dans le fantôme de Victor Démé, le chanteur magnifique de Bobo, à la vie écorchée dont tous se remémorent des bribes, parcourant la ville où il jouait à la guitare des chansons que les Bobolais n’ont pas assez aimées. Dans les vitres ouvertes des taxis, humant l’après-midi. Dans les bruissements de feuilles qui s’entrouvrent, à Dioulassoba, pour dessiner la forme pure de la lune.

Et surtout dans le pluriel singulier, Bobo, que vous formez tous ensemble, et qui est toi, toi la maison, toi la houle que tes habitants soutiennent, la vague qui les porte. Dans la pudeur attentive par laquelle vous savez reconnaître la douleur des autres. Dans le courage inscrit au fond de chaque route, parce que ça va aller, un jour ça va aller, et on le répète en saluant, en chantant, en soupirant. J’ai aimé tes incontrôlables mouvements, tes siestes engourdissantes et tes fulgurantes secousses. J’ai aimé chacune de tes respirations, toi si vieille et que je regarderais s’éveiller et dormir, attentive au seuil de chacune de tes naissances.

Il existe de multiples manières d’aimer les villes, et d’en parler. Je pourrais décrire tes quartiers, étendre au soleil tout ce qui se lave dans les reflets du marigot Houet, tout ce qui sèche entre les pierres, tout ce qui se trame, se travaille, de ce qui s’espère et s’attend. Il faudrait te dire et encore te dire, et je peux simplement constater le si frêle amour déjà enraciné, mon amour dérobé en quelques mois, qui a fondu sur moi entre Kôkô et Sarfalao, et je te traversais en mangeant ta poussière à l’arrière des motos, avec juste l’envie de te dire que je t’aimais.

Il faudrait parler de toi dans une autre langue, une langue inventée. Faire de toi une des villes invisibles, ces villes-poésie peintes par Calvino. Il faudrait parler de Bobo comme d’une ville animal, constituée par les milliers de vies qui la peuplent, se levant quand elles se lèvent; une bête étrange et familière qui nous tient entre ses pattes, le souffle alangui. Avec ta peau qui nous protège, et c’est une des premières choses qu’on m’ait dites: il ne peut rien t’arriver à Bobo, la ville est bénie; elle égare les mal intentionnés, les méchants. Une ville comme un gros animal vivant, fragile et maladroit, et tellement plus fort que nous, dont j’aimerais à présent prendre soin. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu n’as pas trop chaud? Est-ce que tu as mal?

Il faudrait parler de Bobo comme un tatouage. Une entaille dans la peau pour chaque chose qui respire à Bobo. Comme d’une ville qui ne se défait pas quand ceux qui en viennent bougent, mais qui se déploie. Il faudrait dire aussi tes peines, ton ennui, la dureté de tes os, ta chair amère. Ta peur, tes frustrations, tes impasses; dire la colère et le désarroi qui pestent contre toi, les appels que tu n’entends pas. Il faudrait tout dire – et je te connais si peu.

Tu tournes en moi sans pouvoir t’y loger, Bobo, depuis que je suis revenue, comme une âme insaisissable et sans repos. Comment te laisser filer en te gardant? Je n’ai pas la réponse – mais j’ai trouvé un allié. A la fin de Ecstasy, son extasiante, envoutante, entêtante chanson où il tourne sans fin autour d’Ecstasy – mot, nom, chose ? –, Lou Reed écrit ceci : « si nous devons nous séparer, j’aurai une cicatrice nouvelle, juste au-dessus du cœur, que j’appellerai Ecstasy ». C’est ce que tu m’as fait; ce que j’ai de toi, Bobo, quoi qu’il arrive. Une marque impalpable et qui porte ton nom, dont j’éprouve infiniment le relief. Là très exactement, juste au-dessus du cœur.

Vous aimerez aussi

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

La Callas du slam belge

En chantier12 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/4

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Memories gone wild

En ce moment13 février 2023 | Lecture 1 min.

Beoogneere, l’espoir de la Savane

Au large19 novembre 2022 | Lecture 4 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.