Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/3

Je contacte Véronique Leroy un vendredi après-midi via visio. Ravie de me partager les chiffres du Factory, elle commence à me dénombrer tous les dossiers reçus depuis la création de la structure et l’obtention de son contrat programme. Au fur et à mesure des années, les chiffres augmentent et sont très vite impressionnant. Parmi ceux-ci, Véronique me partage celui des rémunérations artistiques pour les résidences rémunérés (de 1 à 3 semaines), dont elle calcule le budget idéal si tous les projets étaient acceptés.

En 2023, les demandes de résidences englobaient 372 semaines regroupant 844 artistes, soit un budget total d’un peu plus de 1.5 millions d’euros.

En 2024, pour 513 semaines de résidences regroupant 1104 artistes, le budget dépasse les 2 millions d’euros.

En 2025, le budget continue d’augmenter à un rythme effréné. Pour 824 semaines de résidences, regroupant 1836 artistes, le budget s’élève à plus de 3.3 millions d’euros, soit 2 fois plus que deux ans auparavant.

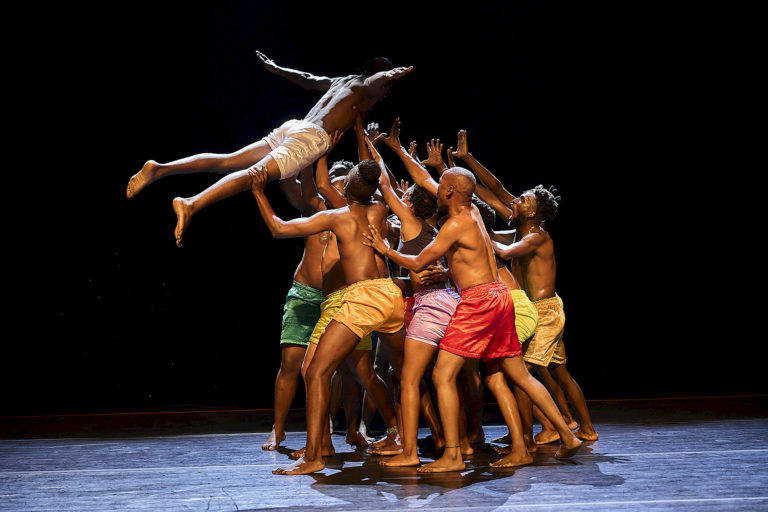

La création récente de la structure Factory peut expliquer cette explosion des demandes, il n’y a eu pour l’instant que 4 éditions de leur appel à projet. Toutefois, les chiffres sont vertigineux. Ils sont la preuve d’une vitalité de création. Mais comment alors accueillir ces projets ? Y a-t-il suffisamment de place pour tous ces artistes qui souhaitent travailler?

L’émergence comme projet

«Il y a un foisonnement et on s’en réjouit, mais on se dit “Qu’est-ce qu’on fait de tout ça?”»

C’est en ces quelques mots que Véronique Leroy, coordinatrice du Factory, résume le sentiment qui l’habite face à l’avalanche des demandes. À l’origine du Factory, il y a un festival dédié à l’émergence et aux projets de fin d’études des jeunes créateur·ices. Coordonné avec le Festival de Liège, la chaufferie Acte 1 et le conservatoire de Liège, le Factory se voulait être un temps de rencontre entre des jeunes artistes sortant·es d’école et des structures qui pourraient les soutenir dans leur première production. Aujourd’hui subsidié, le Factory développe ses activités par des accompagnements et des résidences rémunérées, tout en maintenant le festival à l’origine du projet.

Ces 4 dernières années, l’équipe du Factory a vu le nombre de candidatures tripler, passant de 235 formulaires en 2022 à 770 formulaires en 2025. Les résidences rémunérées sont les plus sollicitées passant de 84 demandes en 2022 à 397 demandes en 2025. La pression est grande sur cette structure qui, avec son contrat programme, ne peut répondre qu’à une très petite partie des demandes, et ce malgré les partenariats récents avec d’autres structures en FWB (le Théâtre et le Centre culturel de Namur, La maison de la culture de Tournai, le Théâtre Varia et Central/La Louvière).

Dédié à l’émergence, le Factory a un projet simple: offrir un espace de travail équipé et une rémunération aux équipes artistiques. Car c’est bien la problématique de l’émergence qui se détourne des jeunes créations, faute de soutien financier solide et d’espaces de travail équipés. Véronique Leroy résume très bien cette situation qui a fait naitre le projet Factory: «C’est-à-dire qu’iels [les artistes émergent·es] pouvaient répéter librement sans être rémunéré·es, mais à un moment, comme tout le monde, il faut quand même payer ses factures, remplir le frigo. Donc, les équipes commençaient à se détourner des projets par faute de moyens.» Le Factory veut ainsi offrir un vrai cadre professionnel pour les projets fragiles grâce au contrat-programme, mais qui ne peut répondre à la demande croissante.

«On pourrait faire clairement une résidence [rémunérée] par mois de trois semaines, mais il fallait un budget de 150 000 euros rien que pour les résidences, or 150 000 euros c’est le montant du contrat programme tout inclus : festival, compagnonnages et résidences. […] ce qui bloque principalement, c’est vraiment ce manque de moyens.»

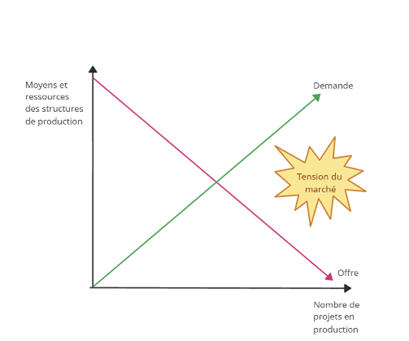

Tension du marché

La situation du Factory représente bien le paysage culturel aujourd’hui qui subit ce qu’on pourrait appeler une «tension du marché», c’est-à-dire un déséquilibre entre une demande croissante face à une offre limitée.

Un marché se caractérise par la combinaison d’une demande à laquelle une offre répond. Dans le secteur culturel, à l’étape de la production, les porteur·euses de projet représentent la demande. Iels ont besoin de ressources et de moyens pour mener un projet à bien. En face, les structures de production et de création peuvent répondre à cette demande par différents types d’offres (coproduction, accueil en résidence, diffusion…). Aujourd’hui, les demandes en soutiens et partenariat augmentent, la capacité des partenaires en revanche n’évolue pas de la même manière. Il y a ainsi un déséquilibre croissant entre l’offre et la demande dans les secteurs des arts vivants.

Cette «tension du marché» va être accentuée par toute une série de contraintes externes à la fois générales et sectorielles. Du côté des projets, chaque secteur des arts vivants requiert des conditions particulières. Le cirque, par exemple, aura besoin d’une installation technique spécifique liée à leurs agrès. Les lieux disposants de telles installations sont moins nombreux. De leur côté, les lieux de production ont vu leur coût salarial et leurs charges énergétiques augmenter depuis la crise sanitaire, les subventions reçues ne permettant pas toujours de couvrir l’intégralité de ces augmentations.

Ces mêmes lieux sont également soumis à des missions, notamment d’activité de diffusion (quand ils en ont une), ce qui contraint leur capacité d’accueil pour les créations, mais aussi pour la diffusion des projets. Un spectacle en demande de résidence technique (c’est-à-dire une résidence dans une salle complètement équipé) entre en concurrence à la fois avec les autres projets en production, mais aussi avec tous ceux en diffusion, toujours plus nombreux. Et c’est là aussi un effet de cette augmentation de projets: il devient de plus en plus difficile pour les programmateur·ices et les opérateur·ices culturelles de répondre aux besoins de création de la FWB. Car il s’agit bien d’une vitalité de la création à laquelle on assiste également, comme le souligne très vite Véronique Leroy: «On pourrait se dire: “La moitié des projets ne sont pas pertinents”» mais c’est faux. On a quand même été étonnés de la qualité des propositions de tous ces artistes qui ont une vraie parole, un vrai propos.»

Et les artistes dans tout ça?

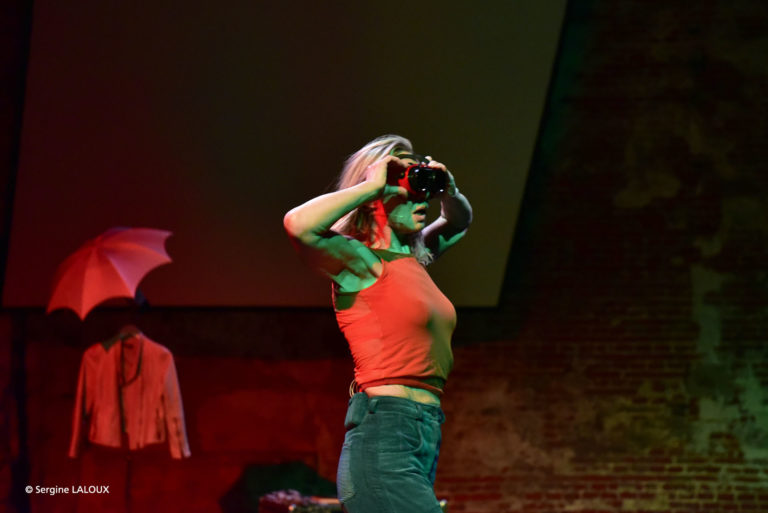

Véronique Leroy me le répètera plusieurs fois: les dossiers reçus révèlent tous des désirs créatifs qualitatifs. «Je pense que les gens veulent parler de leurs préoccupations d’aujourd’hui […]; iels fondent leur compagnie, vont chercher des moyens, proposent un projet qui les touche.

Et puis, surtout un premier projet, c’est quelque chose que l’artiste porte depuis longtemps, qui vient de loin. C’est vraiment une parole.

Je pense aussi qu’il y a pas mal d’artistes qui veulent être beaucoup plus indépendant·es, autonomes tout en étant eux-mêmes leur propre production déléguée[1][1] structure/personne en charge des aspects administratifs, financiers et de gestion nécessaire au bon déroulement de la production.»

La situation complexe de l’émergence est très bien résumée ici par Véronique Leroy. Aujourd’hui, la mutation du monde amène de plus en plus d’artistes à écrire eux-mêmes autour des thématiques qui les préoccupent, souvent intimes (comme décrit par Valérie Cordy dans l’article précédent). Pour ces mêmes artistes, c’est aussi un moment de vulnérabilité et de tensions. La première création, c’est le moment où iels se présentent au secteur et défendent leur travail. Le bon déroulement de leur production, dans un marché en tension, aura des impacts important sur la carrière de ces jeunes créateur·ices. L’émergence est ce moment de tension où iels expriment un besoin d’autonomie et de maitrise de leur projet face à des institutions théâtrales, toujours indispensables, mais dépassées par le nombre de demandes.

Alors, comment répondre correctement à une telle vitalité de la création qui caractérise le secteur aujourd’hui? Comment tout voir, sans soi-même être dépassé par la quantité de projets présentés? Un besoin de se réinventer se fait sentir, bridé par le manque de moyens financiers et humains.

Et à Véronique Leroy de conclure: «Évidemment qu’on ne voudrait pas aider les 456 candidat·es, ce n’est pas possible. Mais franchement 200, oui sans problème. Mais c’est énorme évidemment. Ou en tout cas 100… Peut-être dans une autre vie… »

___

En savoir plus sur Factory, la plateforme dédiée aux compagnies et artistes émergent·es.

Dans la même série

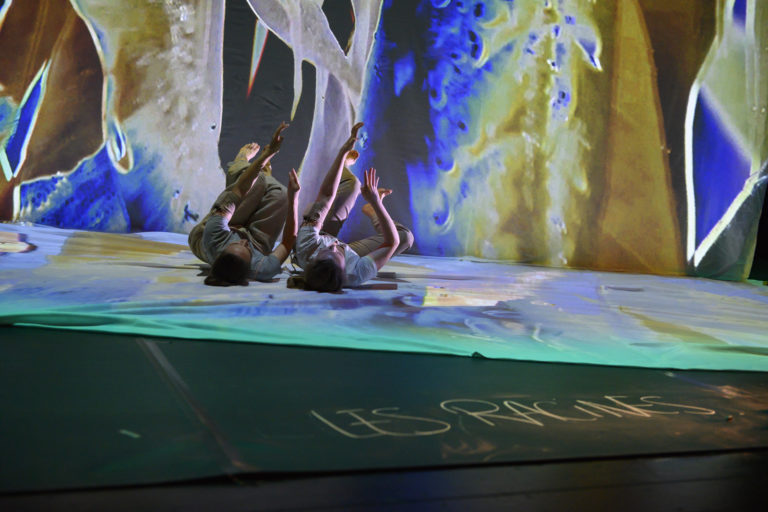

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/3

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/3

Sortir du cadre... Pour mieux créer?

Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 1/3

Vous aimerez aussi

Une lessiveuse extratemporelle

Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.

épisode 5/5

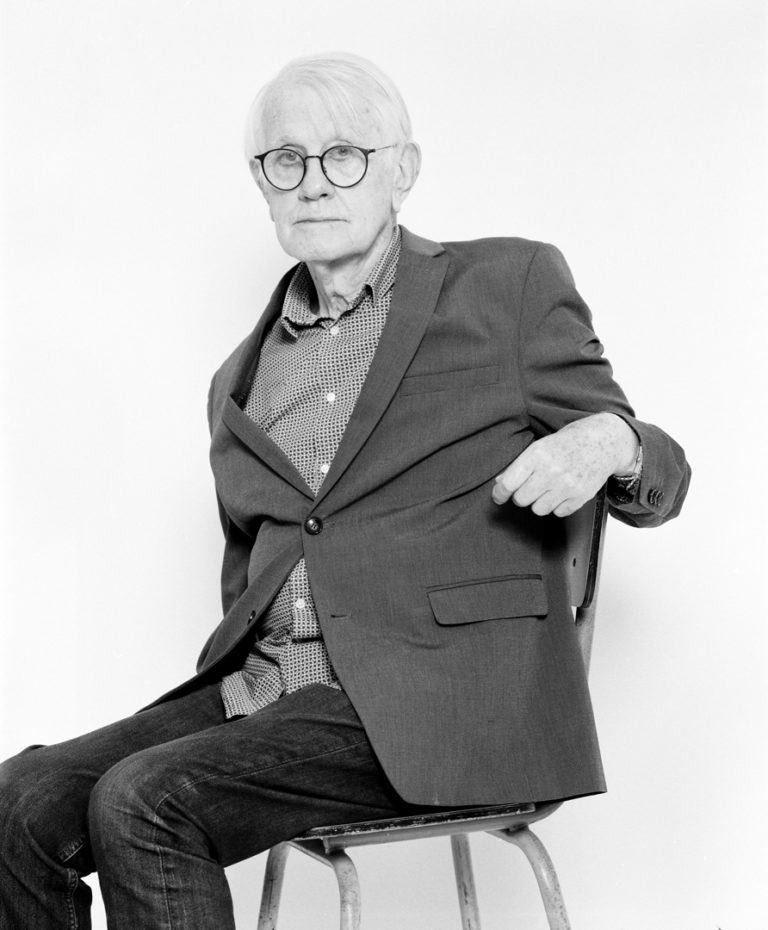

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/3

Du plaisir du théâtre

Grand Angle18 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

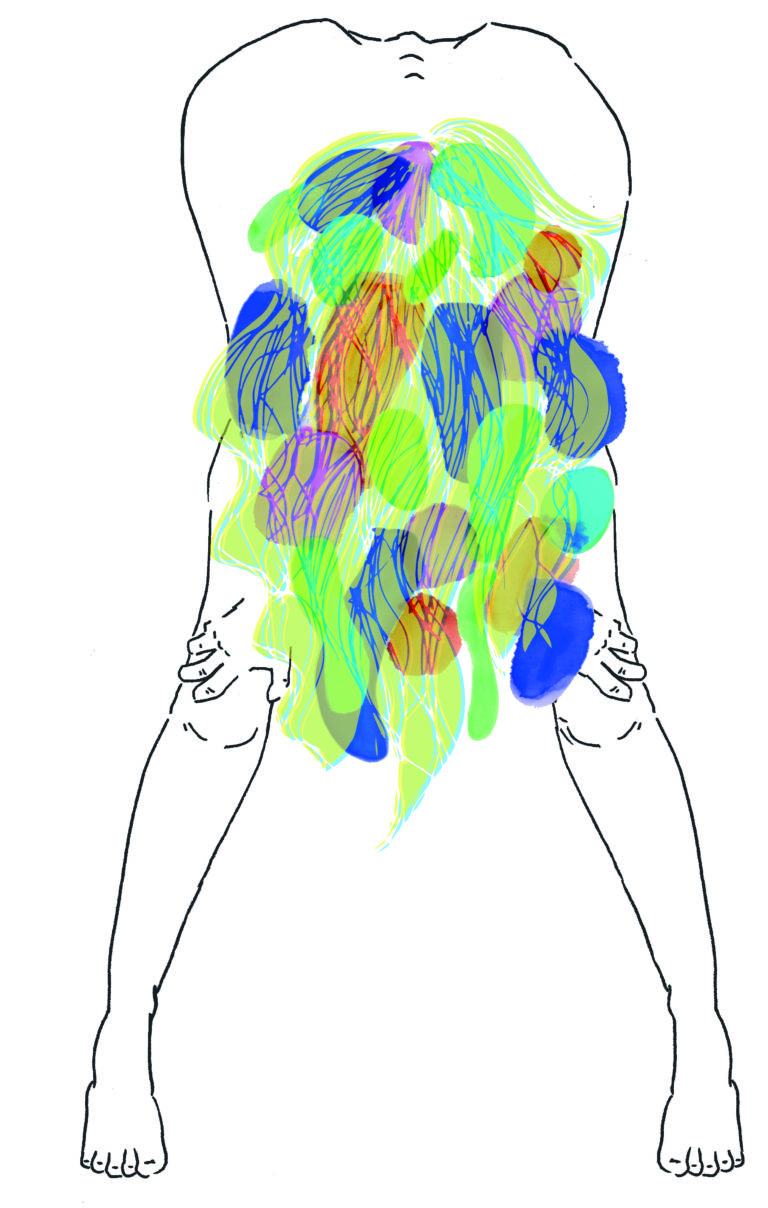

Des corps brisés révélés

Émois7 octobre 2025 | Lecture 6 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?

Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 1/3

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Mercedes Dassy

En ce moment26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur

Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 7/9

Mohamed El Khatib & Nathalie Zaccaï-Reyners

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 6/9

Des milliers de raisons de vivre

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 7 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/9

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

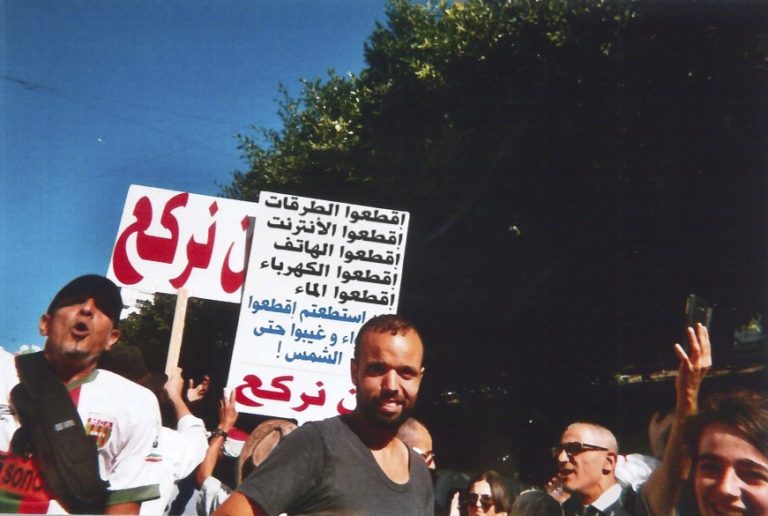

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Pierre Lannoy & Claude Schmitz

Grand Angle26 janvier 2025 | Lecture 2 min.

épisode 2/9

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

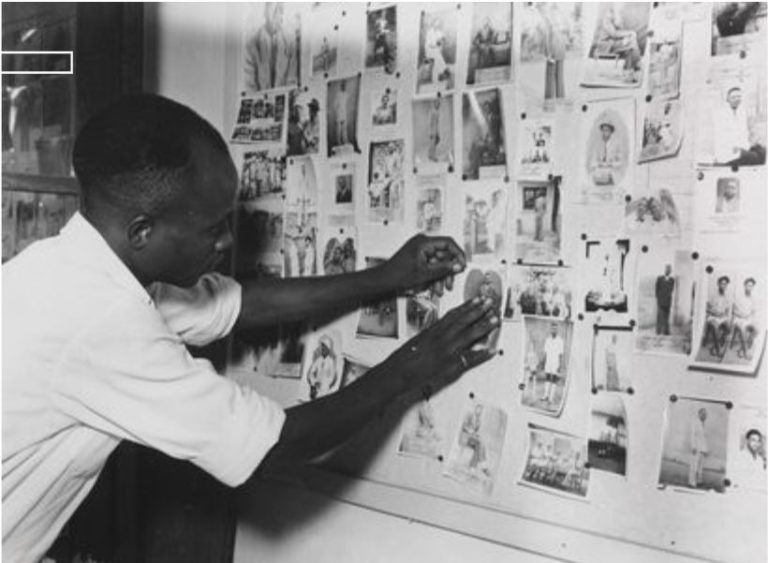

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/5

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/5

Kifesh 2.0 par Kifesh

Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/5

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Les hauts et les bas d’un théâtre de crise climatique à Avignon

Grand Angle22 juillet 2024 | Lecture 9 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La petite fille sans nom

Au large17 juillet 2024 | Lecture 2 min.

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

[PODCAST] Louise Baduel dans les paradoxes de l'écologisme

En chantier6 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 10/10

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Entre Strasbourg et Liège, des livres inattendus

En chantier1 juin 2024 | Lecture 5 min.

épisode 8/9

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Nacera Belaza

En chantier28 mai 2024 | Lecture 2 min.

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

[PODCAST] 13 ans de création aux Brigittines racontés dans un livre

En chantier3 mai 2024 | Lecture 1 min.

épisode 9/10

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/10

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/10

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/10

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

À Charleroi, Liège et Paris

En ce moment25 mai 2023 | Lecture 7 min.

épisode 5/7

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

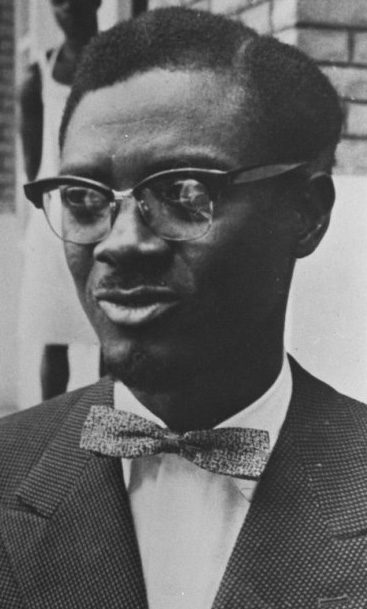

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX

Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Graphiste-illustratrice et plasticienne

Grand Angle14 août 2022 | Lecture 1 min.

épisode 16/18

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

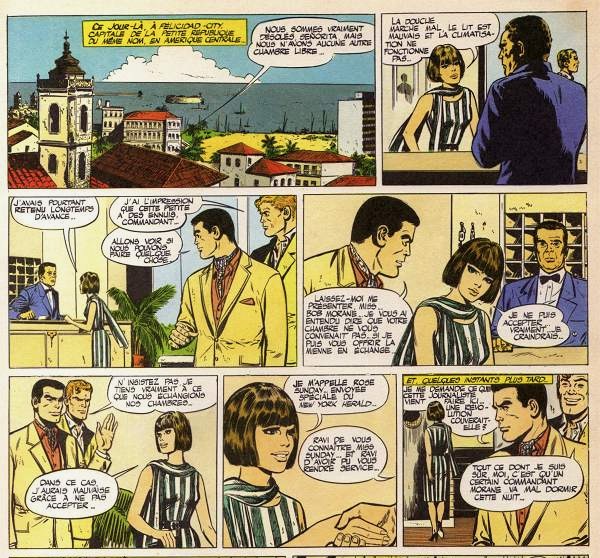

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

D'ici et d'ailleurs

En ce moment14 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.