«Queer» de Luca Guadagnino

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 4 min.

épisode 6/6

!Attention, cette critique contient des spoilers!

N’hésitez pas à y revenir une fois que vous aurez vu le film si vous ne souhaitez pas vous gâcher la surprise de la découverte.

Je n’aime pas le cinéma de Luca Guadagnino. Ou plus diplomatiquement formulé, je n’en ai pas encore percé les secrets. Son dernier film, basé sur le roman éponyme inachevé de William S. Burroughs, ne déroge pas à cette règle. J’ai décidé d’essayer de comprendre mon rejet en l’analysant de la façon la plus rigoureuse et dépassionnée possible, sans promettre une absence totale de virulence.

Extension du roman-confession Junkie, Queer est, comme la majorité de l’œuvre de William S. Burroughs, partiellement semi-autobiographique. Tout commence en 1950 à Mexico où William Lee (Daniel Craig), un expatrié américain héroïnomane passe son temps à faire la tournée de bars à la recherche de conquêtes sexuelles avec des hommes plus jeunes. Il rencontre Eugene Allerton (Drew Starkey), un GI également expatrié pour qui il développe une passion obsessionnelle, cherchant désespérément à gagner son affection. Les deux hommes établissent une relation homosexuelle mais Allerton y maintient une distance émotionnelle, expliquant qu’il ne se considère pas comme «queer», tout comme Lee («I’m not queer. I’m disembodied» – «Je ne suis pas queer, je suis désincarné»). Ce dernier invite son jeune amant à l’accompagner en Amérique du Sud dans l’espoir d’y trouver du yagé, une plante supposée procurer des capacités télépathiques. Malgré certaines réticences, Allerton accepte l’invitation. S’ensuit une aventure périlleuse de plus en plus déréalisée, mêlant délires sous l’influence de la drogue, rêves et sciences occultes.

Dans un entretien pour IndieWire, Luca Guadagnino s’est livré sur les différents thèmes qui le fascinent dans cette histoire depuis l’adolescence. Il n’y voit pas un amour non réciproque, comme plusieurs journalistes l’avancent, mais plutôt une romance mutuelle tragiquement condamnée. Allerton se perçoit dans le regard de Lee comme «autre», avec une telle force qu’il fuit. Le réalisateur s’attache aussi aux contradictions de son personnage principal (et de l’auteur qu’il double): arrogant et fragile, ridicule et poétique. Pour lui, c’est aussi un film sur le désir et la violence de certaines connexions si profondes qu’elles en deviennent effrayantes. L’impossibilité de contact prolongé entre les deux hommes est au cœur de ce qui les blesse. Ils n’ont véritablement ensemble que des moments d’intimité suspendus. La plupart du temps, une absence de synchronicité physique et sentimentale les éloigne irrémédiablement. Enfin, Guadagnino suggère un autre thème englobant tous les autres: la solitude et l’inévitabilité de la mort.

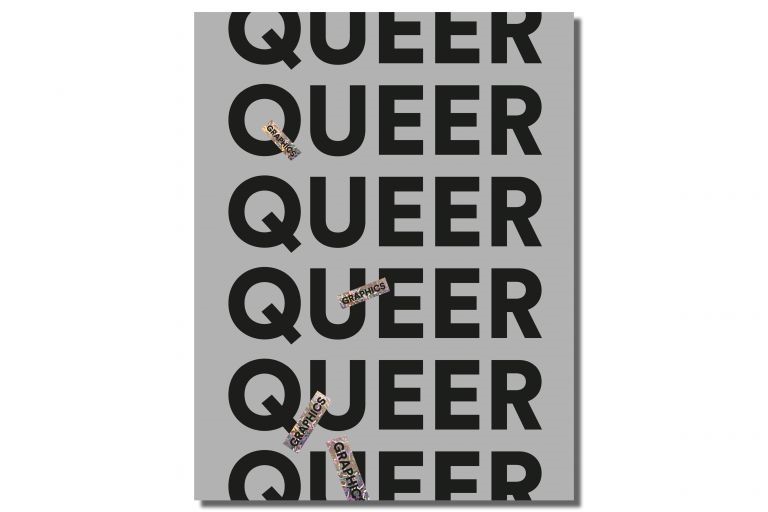

Cela fait beaucoup, peut-être trop pour le scénario de Justin Kuritzkes qui cherche aussi à émuler le style décousu des œuvres plus tardives de William S. Burroughs. Sans compter l’inévitable discours ambigu, et très individuel, sur l’homosexualité intrinsèque au roman original dès son titre. Aujourd’hui, «queer» est un terme décrivant un large spectre de personnes non-hétérosexuelles et/ou non-cisgenres. Étymologiquement, il signifie étrange, particulier. C’est pourquoi il a longtemps été utilisé comme un identifiant péjoratif affublé à la communauté LGBTQIA+ avant que des activistes ne se le réapproprient de manière neutre ou positive à la fin des années 1980. William Lee incarne une version déroutante de la «queerness». Il affiche son identité homosexuelle en public mais refuse de la qualifier, de se faire cataloguer. Plusieurs fois, il évoque «sa maladie» de telle manière qu’on puisse y référer ses addictions, sa sexualité ou encore sa solitude: les trois s’interpénètrent continuellement. À cela s’ajoute l’étrangeté de sa perception. Je me suis peut-être un peu perdu dans tous ces méandres au sein d’une structure à la fois très linéaire (chapitrée) et manquant de discipline dans son exécution. Au bout du compte, je me suis senti incapable d’y trouver une résonnance émotionnelle soutenue, malgré un propos et une approche qui, sur le papier, auraient pu me séduire.

Photo & Montage

C’est probablement l’exécution de ces idées qui m’a laissé de marbre. En compagnie de son directeur de la photographie Sayombhu Mukdeeprom et de son monteur Marco Costa, le réalisateur s’est lancé le défi d’adapter cinématographiquement l’esthétique littéraire de William S. Burroughs, en commettant selon moi plusieurs erreurs. Membre fondateur de la Beat Generation et de la contreculture américaine des années 1960, l’auteur se distinguait par la fièvre viscérale de sa plume, l’unification mystique du réel et de l’imaginaire dans un processus volontiers expérimental (notamment par l’entremise de l’écriture aléatoire). Dans «Queer», cela se traduit d’abord par un refus de tourner en décors naturels: tout a été construit en studio à Cinecitta, permettant des éclairages assez radicaux, contournant le réalisme par une stylisation accrue des visuels. Malheureusement, dans le même temps, l’équipe de production cède à l’utilisation appuyée d’effets spéciaux «réalistes» (mais très laids) pour compléter les environnements ou pour donner corps aux visions les plus surréalistes du récit.

Ce manque de cohérence (carton-pâte assumé vs recours fréquent au numérique) a aliéné mon regard de la première à la dernière seconde. Si l’imagerie frappante du roman s’en trouve fidèlement reproduite, cette concrétisation la heurte, nous mettant face à une accumulation de métaphores extrêmement lourdes, comme un serpent qui se mord la queue, formant le signe de l’infini une larme à l’œil. Ce qui s’exprime subtilement par les mots s’incarne parfois difficilement sur un écran sans perdre la majesté de l’indéfini.

Malheureusement, Guadagnino manque d’ingéniosité technique pour aller plus loin. Sa caméra, certes suave, est terriblement statique (hormis quelques travelings), ses cadrages fonctionnels, ses angles de caméra conventionnels. De plus, sa tendance à dilater le temps s’accommode mal avec la vivacité, voire l’urgence du courant littéraire qu’il cherche à reproduire (de juxtapositions déroutantes, il fait des champs-contrechamps assez banals). Sa fascination romantique (peut-être naïve) pour le récit le détourne de ses aspects plus politiques, de son vitriol satyrique. Il en résulte un objet sans humour, contradictoirement littéral, ni assez lumineux ni assez sombre, plombé par un rythme laborieux. Si parfois sa volonté de s’attarder sur une scène ou un plan fonctionne (des gestes de tendresse irréalisés de William Lee montrés de manière fantomatique par surimpression, un long zoom sur son visage quand il prend de l’héroïne, une chorégraphie de corps emmêlés, constituent les plus beaux moments du film), elle semble souvent gratuite et idiosyncratique, si subjective qu’elle nous tient à l’écart et nous ennuie.

Son & Musique

Presque entièrement réenregistré en post-production, le son est d’une impeccable précision. Les parties redoublées sont imperceptibles et la clarté des bruitages permet quelques évocations très sensuelles en hors-champs que ce soient des soupirs, des frottements, des grincements ou des piaillements d’oiseaux. Malheureusement, ce fabuleux travail passe un peu inaperçu tant la musique est envahissante. Il y a, d’une part, la riche partition originale de Trent Reznor et Atticus Ross, duo doublement oscarisé pour «The Social Network» (2010) et «Soul» (2020). Mêlant influences brésiliennes et R&B avec leurs habituelles sonorités électroniques postindustrielles, les compositeurs ont travaillé sur des séquences de 3 à 7 minutes suivant les indications parfois énigmatiques du cinéaste et la technique de découpage de la Beat Generation à l’aide de divers samples. Le résultat crée des ambiances inquiétantes tempérées par des instrumentations plus chaudes et rondes, grâce à l’utilisation des bois et des cuivres.

Individuellement, certains morceaux comme Vaster Than Empires (dont le texte reprend les dernières phrases écrites par William S. Burroughs) et Love Would Shatter créent une véritable émotion, parfois maladroitement utilisée (soulignant les choses au lieu de les transcender).

D’autre part, Guadagnino peuple sa bande-sonore de musique préexistante, allant des morceaux latino-américains des années 1950, par souci immersif, à de troublantes citations anachroniques comme la version signée Sinéad O’Connor de All Apologies de Kurt Cobain ou Musicology de Prince. Si j’apprécie ce genre de décalages spatio-temporels, là encore l’approche du réalisateur me semble un peu trop illustrative, les paroles des chansons guidant notre réception des non-dits des protagonistes qui se trouveraient, à mon sens, renforcés par le silence.

Par exemple, la scène susmentionnée où William Lee s’injecte de l’héroïne est accompagnée par Leave Me Alone interprétée par New Order. Si le contraste rythmique entre la chanson et le long et lent zoom sur le visage de Daniel Craig crée une belle tension, un bousculement émouvant, les vers tels que «On a thousand islands in the sea/I see a thousand people just like me», «Take me away everyone/When it hurts thou», «For these last few days leave me alone» relèvent tellement du pléonasme qu’elles empêchent le moment de devenir véritablement déchirant.

Distribution

Outre les prestations hautes en couleurs, pour le meilleur et pour le pire, de Jason Schwartzman en dévergondé nihiliste et de Lesley Manville en chamane de brousse allumée, c’est bien sur Daniel Craig que repose le film, au détriment de son principal partenaire de jeu. Malgré une technique vocale parfois approximative, en termes d’accent ou de tessiture (un peu trop inégale), l’acteur britannique s’offre très généreusement au rôle. Si sa maîtrise des scènes de beuveries, de sexe et d’intoxication ne surprend pas (son James Bond était singulièrement animal et «mélanlcoolique»), sa manière de transmettre le besoin de connexion maladif de William Lee, ses fragilités, son pathétique, par une gestuelle investie et un regard bouleversant a maintenu mon attention jusqu’à la fin. Drew Starkey incarne avec justesse l’ambivalence de Eugene Allerton, tantôt distant, tantôt séducteur, mais n’a pas d’espace pour une composition plus profonde. Il est surtout avidement regardé, de façon voyeuriste par le cinéaste qui, contrairement à ce qu’il prêche, ne montre pas une relation réciproque, mais bien le fantasme et la sensibilité d’un homme plutôt que deux.

En démultipliant les objectifs et en choisissant un langage esthétique contradictoire surchargé, Luca Guadagnino fait sombrer la portée de son message sur la solitude dans une morosité brumeuse où surviennent par moment quelques éclats.

Dans la même série

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Vous aimerez aussi

My Ström, chez Les Passagées

En ce moment11 février 2026 | Lecture 3 min.

Sound of falling, de Mascha Schilinski

En ce moment11 février 2026 | Lecture 2 min.

Danse jeune public

En ce moment20 janvier 2026 | Lecture 3 min.

Un film monde

En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/4

Nos errances: histoire de persévérances

En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/4

Día de Muertos

En ce moment24 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Nouvelle Vague

Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?

Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nos beautés et nos noms

Émois11 août 2025 | Lecture 5 min.

Le Piège

En ce moment20 juillet 2025 | Lecture 2 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Journée de la Mémoire, de la Vérité et de la Justice en Argentine

En ce moment27 mars 2025 | Lecture 2 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Féeriques marionnettes

En ce moment7 janvier 2025 | Lecture 2 min.

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Strange Darling

En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.

épisode 6/16

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

Extimité.s par Zéphyr

Émois20 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/5

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/5

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

épisode 4/16

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

Vice-Versa 2

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/16

Knit’s Island

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/16

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes

Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

Laura Mulvey

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Le Crazy Circle

Émois23 février 2024 | Lecture 6 min.

épisode 2/5

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

La Barakakings à Naast Monique

Émois27 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 1/5

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien

Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.

épisode 10/15

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Foncez vers l’extase, avant qu’il ne soit trop tard!

En ce moment15 mai 2023 | Lecture 2 min.

Family Matters

En ce moment25 avril 2023 | Lecture 4 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Brulex et Mathieu Desjardins

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

Le collectif Barra dans le Pavillon des Passions Humaines

En ce moment17 avril 2023 | Lecture 2 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Fancy Legs

En ce moment21 mars 2023 | Lecture 2 min.

Chryséléphantine

En ce moment6 mars 2023 | Lecture 1 min.

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX

Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Il était une fois les effets spéciaux

Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Germaine Acogny, in(c)lassable reine de la danse

En ce moment13 février 2022 | Lecture 1 min.

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.