Le thème musical de Hulk

Émois18 octobre 2024 | Lecture 8 min.

épisode 5/6

Cela faisait plusieurs mois que je voulais écrire un article dans cette rubrique sur l’un de mes sujets de prédilection: la musique. Les exemples de partitions supérieures aux films qu’elles accompagnent ne manquent pas. Après pas mal de tergiversations, mon choix s’est enfin porté sur le thème principal de Hulk (2003), le géant vert de rage et d’ambitions ratées de Ang Lee.

Les méandres de la production

Cette adaptation tirée de la bande-dessinée éponyme de Marvel Comics a connu ce qu’on appelle dans le jargon un véritable development hell. Le producteur Avi Arad et la productrice Gale Anne Hurd ont commencé à travailler sur le projet en 1990, sous l’égide de Universal Pictures. L’élaboration du/des scénario(s) s’est ensuite étalée sur huit ans, passant de main en main, de plume en plume. La source et le résultat de ce processus d’écriture chaotique fut notamment l’incompréhension du matériau de base et de ses enjeux potentiels, comme en témoigne James Schamus, l’un des scénaristes crédités: «Someone within the Universal hierarchy wasn’t sure if this was a science fiction adventure, or a comedy, and I kept getting directions to write both.»

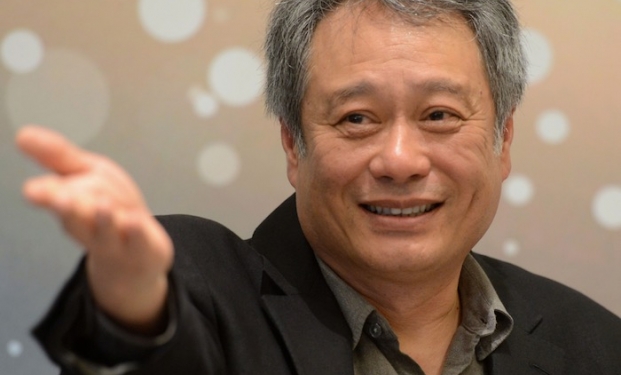

Quand Ang Lee a été engagé en 2001 pour réaliser le film, de nouvelles réécritures ont transformé le scénario initialement validé par la maison de production, fusionnant certains personnages, abandonnant plusieurs arcs narratifs et laissant de côté la multiplication des antagonistes. Avec son pédigré et son approche plutôt «arthouse», le cinéaste taïwanais semblait parfaitement indiqué pour transformer l’essai. Il s’intéressait au potentiel iconique de l’univers des comic books, citant parmi ses influences King Kong, Frankenstein, Jekyll and Hyde, La Belle et la Bête, Faust, et la mythologie grecque, avec pour thème central la relation conflictuelle père-fils.

Le tournage, effectué en Arizona, dans la Baie de San Francisco et en studio à Los Angeles pour un budget de 137 millions de dollars, s’est fait dans une ambiance très sérieuse, voire morose. Pour Ang Lee, il s’agissait en réalité de deux films et de deux tournages: d’une part la tragédie grecque, avec la distribution, et d’autre part le spectacle hollywoodien, avec les équipes de post-production. Le réalisateur amena Eric Bana (Bruce Banner/Hulk) voir des matches de boxe à main nue, dans un esprit actor’s studio, décida d’employer une technique de split screen pour rendre hommage aux planches du matériel source (ce qui augmenta le nombre d’angle de prises de vues, isolant les acteurs les uns des autres, en particulier Bana), donna lui-même des mouvements de référence en motion-capture pour la doublure virtuelle de Hulk… Et quand le film sortit enfin en 2003, après 13 ans de développement, ce fut un échec public et critique retentissant.

Le monstre

Aujourd’hui les films de super-héros sont devenus presque un genre cinématographique à part entière où la fréquence des égarements et des fautes de goût a sensiblement augmenté. On cède ainsi parfois à la nostalgie facile, le fameux «c’était mieux avant», pour réhabiliter certaines œuvres ayant moins fonctionné. Hulk ne fait pas exception. En ligne surtout, et on sait l’expertise et l’habile science rhétorique des commentaires sur les réseaux sociaux, beaucoup s’interrogent sur le revers qu’a connu cette adaptation au grand potentiel.

À mes yeux, il y avait trop d’ingrédients et une mauvaise maîtrise des bases, débouchant sur un produit hybride un peu monstrueux. L’association louable créée par les scénaristes entre la colère de Bruce Banner et un trauma d’enfance enfoui au plus profond de son subconscient, mélange de peur et de révolte œdipienne, encombre au lieu de l’élever l’intrigue qui s’embourbe dans l’exposition, et la psychologie outrancière, appuyée notamment par des dialogues interminables et redondants: «My father sent them… He sent them… He’s my father… ». Voilà voilà. Ajoutez à cela, quelques saillies à portées humoristiques ratées – «You remember my bad knee? Well now it’s my good knee», s’exclame Bruce sur un lit d’hôpital après son accident (je buvais une gorgée de tisane à ce moment-là dont j’ai recraché la moitié sur mes notes) –, en plus des scènes d’action qui font partie du contrat, et vous vous retrouvez avec une chimère tricéphale en quête impossible d’harmonie.

Plusieurs tics visuels comme des zoom intempestifs ou le découpage de l’écran façon BD n’ont qu’un impact intrusif sur la rétine tant ils n’expriment rien de profond sur ce qui est montré. Le jeu des acteurs et des actrices manque cruellement de cohérence.

Dans le rôle-titre, Eric Banna passe de l’encéphalogramme de la poule morte au surjeu sans conviction. Comme il ne sait pas trop quoi faire de ses mains, une scène sur deux, on le voit qui mange, les épaules basses et l’œil vide dans une moue inexpressive. De l’autre côté du spectre, Nick Nolte, dans le rôle de Father/The Absorbing Man, cabotine à qui mieux mieux, nous bombardant d’inflexions de voix, de disparités de volume et de gesticulations qui auraient pu basculer dans le virtuose si elles avaient été moins ridicules.

On ne sait pas s’il interprète un scientifique fou de dessin animé, un psychopathe narcissique, un père raté en quête de rédemption ou un pasteur anarchiste. La disparité entre les deux comédiens atteint son paroxysme lors d’une ultime confrontation où ils sont tant aux antipodes l’un de l’autre que leurs répliques ne se répondent presque pas. En Betty Ross, l’ex-amoureuse/amie/c’est compliqué de Bruce, Jennifer Connolly joue Jennifer Connolly, éclairée en trois points comme un ange du vieil Hollywood, semi-absente, pleurnichant parfois, mais se demandant surtout ostensiblement ce qu’elle fiche là.

Les courses-poursuites et divers affrontements manquent cruellement d’énergie malgré une forme d’hystérie dans le montage. L’absence de fluidité entre les mouvements et le rythme plat trahissent une absence de maîtrise, probablement due à ce choix d’un tournage en deux étapes: le drame d’un côté, l’action de l’autre. Enfin, les effets spéciaux sont juste impardonnables, surtout quand on se penche sur le contexte de l’industrie à l’époque. Le début des années 2000 connait un essor sans précédent de nouvelles technologies et de grandes réussites numériques au cinéma comme la création de Gollum (The Lord of the Rings), ou la modélisation dynamique et réaliste de New York dans Spiderman et, surtout, Spiderman 2.

A contrario, n’y allons pas par quatre chemins: Hulk est moche. Le monstre est raté, oscillant entre le Géant Vert et le buisson Cetelem (qui est clairement un pervers narcissique, ne le regardez pas dans les yeux quand il sourit). Lisse et mal incrusté dans les environnements, le modèle CGI se comporte dans l’espace comme une boule de chewing-gum sans poids et, le comble, sans force ni puissance. Je réserverai la palme du gloubi-boulga visuel à la scène bâclée de l’accident de radiation gamma tout droit sortie d’une série B signée Ed Wood. Au bout du compte, le drame ne m’a pas ému, la science-fiction ne m’a pas convaincu, le thriller ne m’a pas tenu en haleine et l’action ne m’a pas stimulé. Bref, je me suis ennuyé.

L’émeraude musicale

Si on en croit le déroulé de la post-production, la musique originale du film allait suivre exactement le même chemin. Et c’est vrai qu’à bien des égards, la partition, dans son déséquilibre qualitatif, ressemble à ce qu’elle illustre. Originalement, c’est un collaborateur de longue date de Ang Lee, le compositeur canadien Mychael Danna, qui devait écrire la musique. Mais face à son approche non-traditionnelle impliquant du taiko japonais, des percussions africaines et du chant oriental, sans doute pour souligner la singularité de l’alter ego tout vert bouillonnant à l’intérieur de Bruce, plusieurs exécutifs de Universal Pictures ont purement et simplement rejeté ses propositions et contacté en urgence Danny Elfman, qui avait déjà créé deux bandes originales inoubliables pour des films de super-héros: Batman (1989) & Batman Returns (1992) et Spider-Man (2002).

Conservant de nombreuses idées de son prédécesseur – par respect pour son travail – et pour gagner du temps, le célèbre compositeur a dû délivrer une version finale de la musique en 37 jours. Comme tout dans Hulk, la partition a connu des fortunes diverses auprès de la presse spécialisée: les morceaux sonnent parfois déconnectés les uns des autres, les scènes d’actions sont accompagnées de manière assez classique, sans originalité et sans identité particulière, et l’émotion est rarement au rendez-vous.

À une magnifique exception près. Danny Elfman a un talent singulier pour synthétiser en une mélodie l’identité d’un personnage, sa psychologie, sa trajectoire, même ses pouvoirs. D’ailleurs, seuls les «Main Titles» de Hulk, et ses itérations ultérieures, ont échappé sans surprise à l’ire des plus virulentes critiques.

Le thème principal est une simple gamme descendante entonnée par les bois en léger crescendo. Autrement dit, les notes sont de plus en plus graves et de plus en plus fortes, décrivant de façon presque enfantine quelque chose qui grandit. Et ce motif en cascade à la beauté éthérée subit de nombreuses variations, voyage au sein des cordes et des cuivres, se parant à chaque fois de nouvelles couleurs. Le génie rythmique de Elfman, sa sensibilité et sa science de l’orchestration parviennent à connecter en ces quelques notes répétées toutes les ambitions épiques et inabouties du film. Quand j’écoute cette musique, j’entends l’enfant traumatisé qui hurle à l’intérieur de Bruce Banner, j’entends son admiration et son affection complexe pour son père, où se mélange aussi la peur et la haine, j’entends la dimension cosmique et mythologique de sa transformation, j’entends sa force inarrêtable, j’entends son angoisse et sa lutte intérieure, j’entends quelque chose qui dépasse le commun de l’expérience humaine, j’entends l’étrangeté du soi, je l’entends même être grisé par la liberté que lui confère son immense pouvoir, j’entends le destin en marche, j’entends les rayons gamma qui bouleversent son ADN, j’entends les souvenirs qu’il a essayé en vain d’annihiler, j’entends cette porte qu’il observait, caché sous une table, derrière laquelle un horrible drame familial grondait, pulsait, inexorable, inévitable, j’entends toutes les nuances de vert.

Dans la même série

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

Vous aimerez aussi

Une lessiveuse extratemporelle

Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.

épisode 5/5

Un film monde

En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

Nos errances: histoire de persévérances

En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/3

Nouvelle Vague

Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

A Page of Madness

En ce moment8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

Du spleen, du beauf & des super sayens: zines à foison pour la dernière (a)chronique

En chantier26 octobre 2024 | Lecture 6 min.

épisode 9/9

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

Strange Darling

En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.

épisode 6/16

Brûler, autour de Lucy

En chantier12 septembre 2024 | Lecture 12 min.

Au Brass

En ce moment8 septembre 2024 | Lecture 3 min.

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

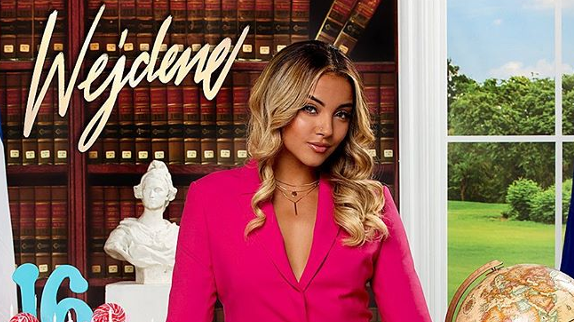

Kifesh 2.0 par Kifesh

Émois11 août 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/5

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La Llorona

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

Emilia Perez

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

épisode 4/16

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

Vice-Versa 2

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/16

Knit’s Island

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/16

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes

Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

Laura Mulvey

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Sexe, manga et astragalisme au «Off» du Festival d’Angoulême

En chantier26 février 2024 | Lecture 5 min.

épisode 5/9

Un tour de force sidérurgique, futuriste et féministe

En chantier29 janvier 2024 | Lecture 7 min.

épisode 4/9

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

Le top 3 des BD pour bien pleurer pendant les fêtes

En chantier21 décembre 2023 | Lecture 6 min.

épisode 3/9

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Le Brussels Jazz week-end

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

«Collision» et ça repart!

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Okraïna Records fête ses dix ans!

Grand Angle17 janvier 2023 | Lecture 1 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX

Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Les Blackout sessions

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Il était une fois les effets spéciaux

Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Exercice d’admiration

Émois3 avril 2022 | Lecture 1 min.

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Quand la musique enterre le bruit des bombes

Au large21 mars 2022 | Lecture 10 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18