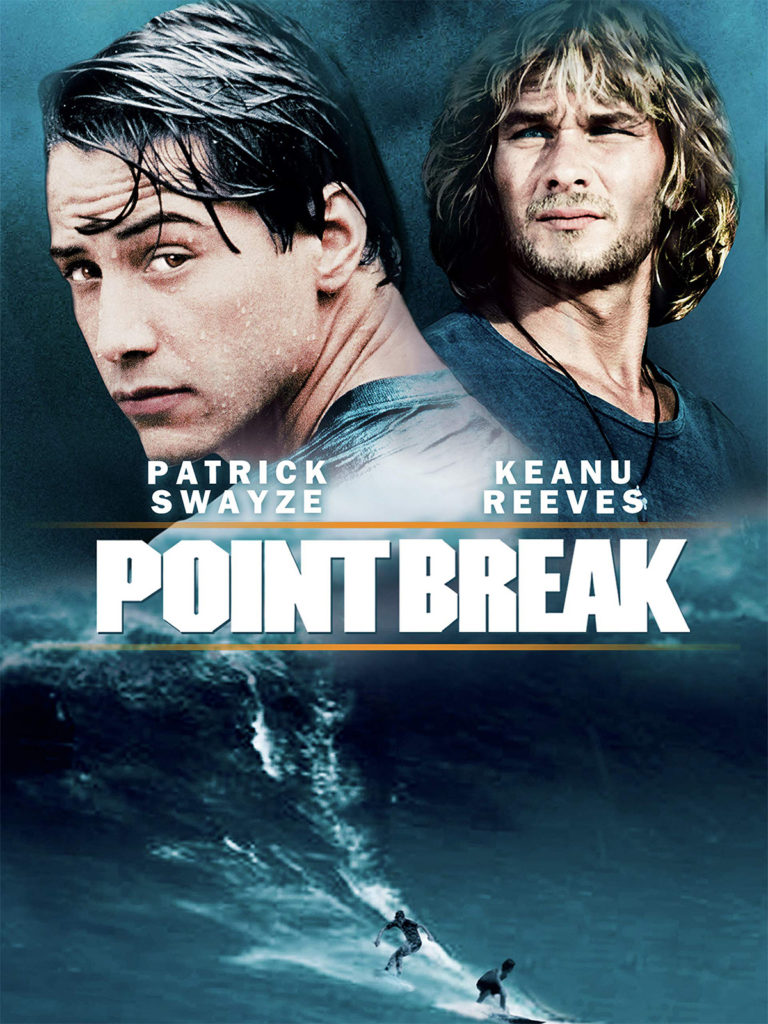

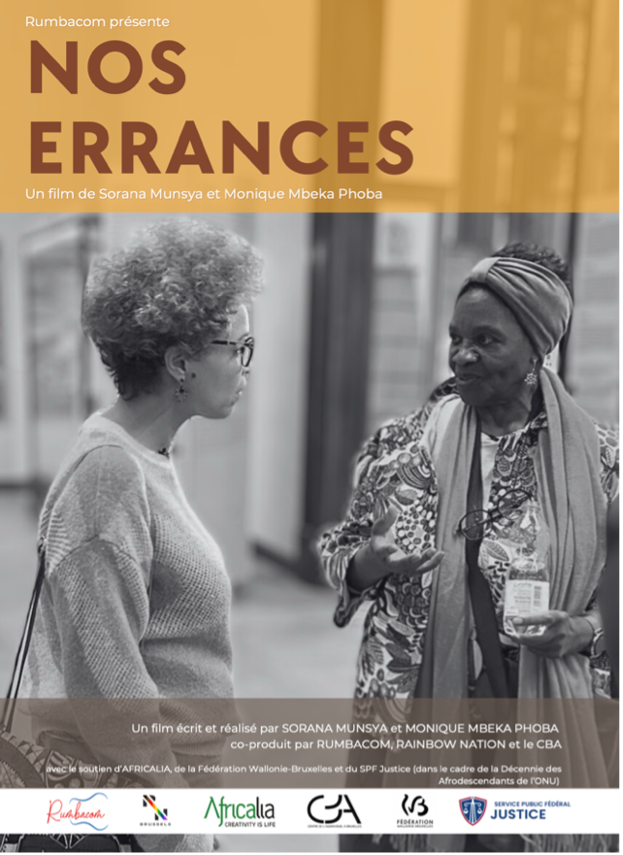

Nos errances: histoire de persévérances

En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

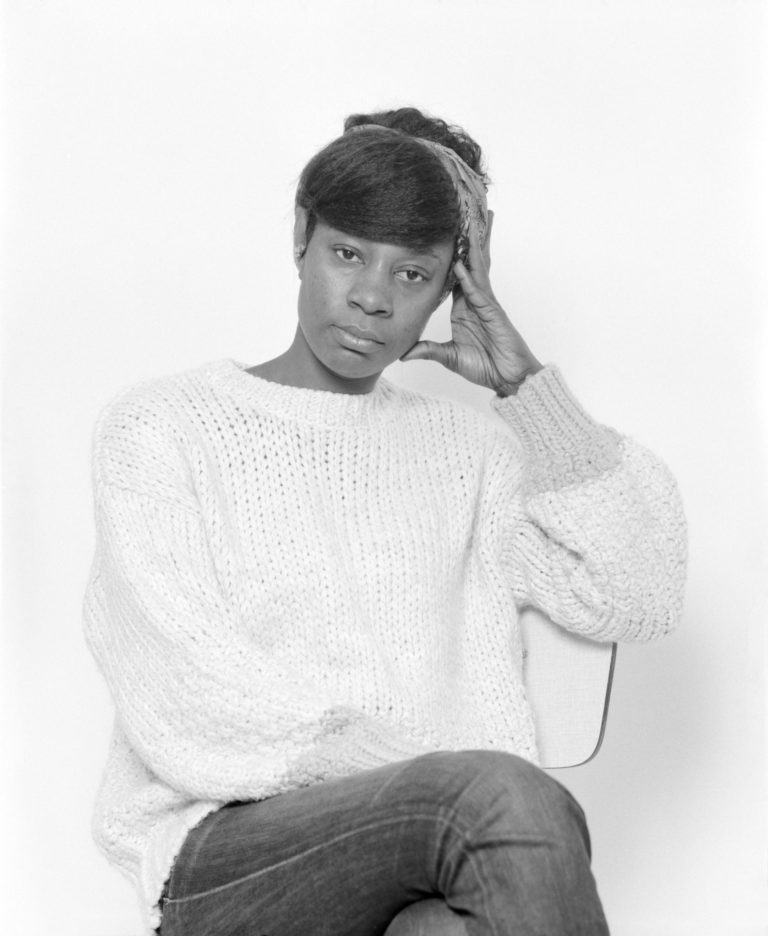

Nos errances, documentaire en chantier, suit les parcours croisés de Clémentine Faïk-Nzuji, première professeure universitaire noire de Belgique, et de Véronique Clette-Gakuba, sociologue et militante décoloniale. Derrière la caméra, deux voix belgo-congolaises: Monique Mbeka Phoba, réalisatrice, et Sorana Munsya, curatrice et psychologue. À quatre mains, elles ont décidé de faire surgir une mémoire autrement racontée.

Je retrouve Monique au Café Léopold, à Bruxelles. Hasard des rendez-vous — ou clin d’œil involontaire à une mémoire collective belge souvent mise de côté? Ce nom seul évoque un passé chargé, un contexte où parler d’images et de transmission prend tout son poids. Depuis plus de trente ans, Monique Mbeka Phoba explore les liens complexes entre l’Afrique et la Belgique, les traces du colonialisme et les identités diasporiques.

Ce qui frappe d’emblée, c’est sa place dans le cinéma documentaire, un milieu où les voix comme la sienne restent rares. Avant même de parler du film, il y a ce parcours singulier, à la croisée de l’engagement et de l’identité qui appelle à être raconté.

Gloria MukoloEn tant que femme noire dans le milieu du cinéma, et plus particulièrement dans le documentaire, comment avez-vous trouvé votre place?

Monique Mbeka PhobaC’est très compliqué. Quand vous regardez le cinéma africain francophone, en règle générale, tout dépend de la Francophonie, de l’Union européenne ou des instituts français, rarement des fonds nationaux, bien qu’il y en ait dans certains pays (Burkina-Faso, Sénégal ou Côte d’Ivoire).

À une certaine époque, entre les années 1990 et 2000, les cinéastes congolais·es que nous étions ne faisaient pas partie du pré carré de la coopération cinématographique française et ne bénéficiaient pas d’une véritable politique cinématographique dans l’ex-Zaïre… jusqu’à tout récemment (il semble que les choses évoluent). C’était donc assez compliqué d’exister. Pourtant, comme le disait le réalisateur Balufu Bakupa-Kanyinda, cela ne nous a pas empêché·es de produire avec nettement moins de moyens que nos collègues d’Afrique de l’Ouest.

Sorana Munsya, curatrice, vous a invitée dans le cadre de son projet «The Act of Breathing», qui explorait les liens culturels entre la Belgique et le Congo et qui, de fil en aiguille, vous a conduites à programmer une rétrospective à la Cinematek — une première pour une Belgo-Congolaise. De cette collaboration est née l’idée de «Nos errances». Pourquoi avoir choisi de tisser ce récit autour d’une figure comme Clémentine Faïk-Nzuji?

J’ai commencé comme journaliste à Radio Campus, à l’ULB. C’était au moment de la création des émissions africaines, auxquelles j’ai pris part activement. Pendant cinq ans, j’ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient bouger les choses alors. Ces années m’ont offert une source d’informations et de rencontres précieuses.

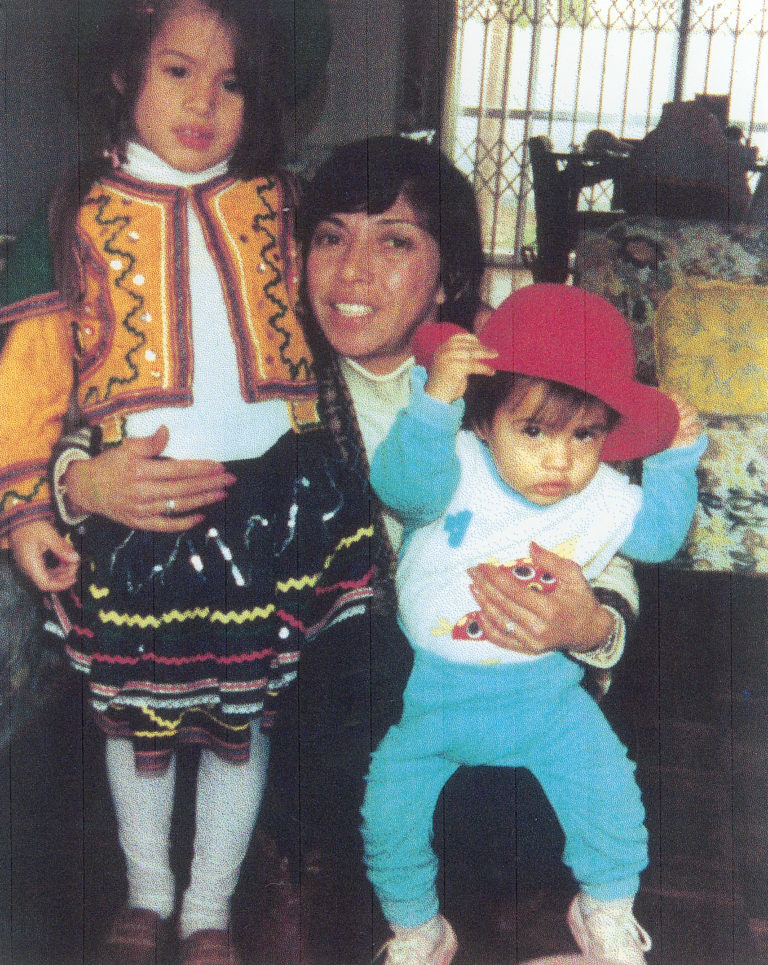

C’est là que j’ai croisé Clémentine Faïk-Nzuji. Elle m’a marquée d’emblée. En 1969, elle avait remporté le concours littéraire Léopold Sédar Senghor — premier prix de poésie, deuxième prix de proverbes, entre Kinshasa et Dakar. C’est par la poésie que je l’ai découverte, puisque j’en écrivais moi-même.

Elle a ensuite suivi un parcours académique remarquable, devenant une référence dans l’étude de l’oralité et des traditions africaines.

Je l’ai toujours suivie. Comme elle a presque l’âge de ma mère — ma mère avait quinze ans au moment de l’indépendance du Congo, Clémentine en avait seize — je la perçois comme appartenant à cette première génération d’élites féminines congolaises, ces pionnières qui ont accédé à des espaces jusque-là fermés. Suivre son itinéraire, c’est aussi retracer la naissance d’une pensée scientifique, féminine et afrodescendante. J’ai toujours eu envie de la filmer.

Et Véronique Clette-Gakuba?

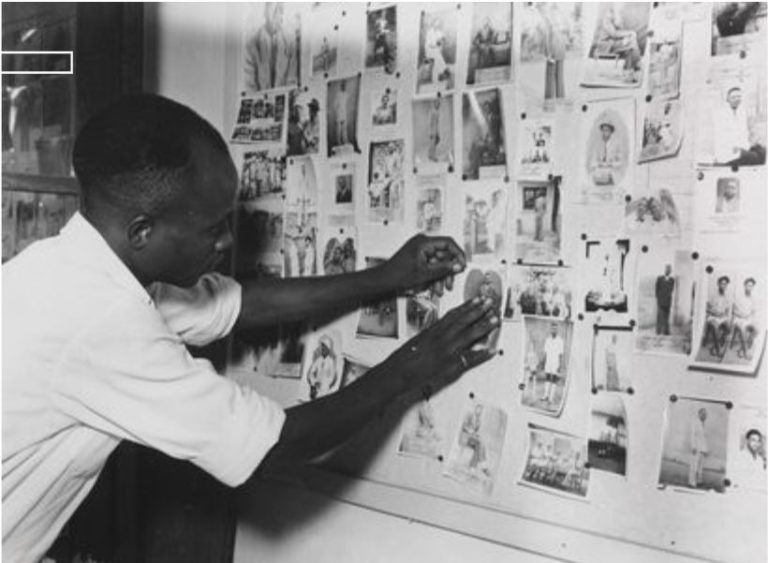

C’était l’idée de Sorana Munsya. Commissaire de l’expo «The Act of Breathing» pour le projet de la fondation Kanal-Pompidou, elle travaillait sur l’art contemporain. J’ai proposé d’y intégrer le cinéma. La Cinematek a accepté et j’y ai programmé la rétrospective «Kinshasa-Bruxelles, the Act of Breathing», qui s’est tenue au début de l’été 2022.

J’y ai constaté qu’un cinéma belgo-congolais était en train d’émerger — encore peu visible, mais bien réel. L’accueil du public comme des médias a dépassé toutes nos attentes. Pour la Cinematek, c’était aussi une première: deux Belgo-Congolaises à la tête d’une rétrospective de cette ampleur, qui présentait une quarantaine de films, réalisés par des cinéastes belges, mais aussi – surtout – par réalisateur·ices congolais·es afrodescendant·es.

Dans la continuité de cette expérience, Sorana et moi avons voulu prolonger ce dialogue à travers un film. J’ai proposé Clémentine Faïk-Nzuji, qu’elle a choisi d’associer à Véronique Clette-Gakuba, sociologue et militante décoloniale. Cette association permettait aussi de voir, quarante ans plus tard, si les choses avaient changé entre ces deux générations de femmes noires universitaires — et la réponse est finalement: pas vraiment.

Le timing a vraiment été un coup de chance. Au même moment, Africalia et la Décennie consacrée aux personnes d’ascendance africaine lançaient des appels à projets qui collaient parfaitement à notre thématique. Ça nous a permis de lancer le projet rapidement, avec aussi le soutien de Javier Packer, du Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles, et un peu de crowdfunding. Ces moyens restent limités: il faut encore batailler pour finir le film dans de bonnes conditions.

Le titre «Nos errances» évoque à la fois l’incertitude, la liberté de se laisser porter et l’exploration de territoires peu fréquentés, peut-être là où la société n’a pas l’habitude de voir des femmes noires. D’où vient ce choix et qu’exprime-t-il?

On le doit aussi à Sorana. Elle a toujours des titres très poétiques, notamment dans ses commissariats d’expositions. «The Act of Breathing» par exemple (l’acte de respirer) est le titre d’un poème de Sony Labou Tansi. Pour «Nos errances», elle a fait le lien avec Édouard Glissant, en soulignant que l’errance à laquelle les vies noires sont souvent contraintes est en même temps une source de créativité. Ce ne sont pas des ancrages définitifs, mais des ancrages mouvants, qui se reconstituent et se recréent à chaque fois, et finissent par produire une forme de permanence. Cela fait partie de la résilience des vies noires.

Sorana et vous avez des parcours différents. Elle est curatrice et psychologue, vous réalisatrice et journaliste. Comment avez-vous conjugué vos approches respectives?

Mes trois expériences précédentes de coréalisation ont été avec des hommes. Coréaliser avec une femme n’a rien à voir: l’exigence de clarté dans la relation est beaucoup plus forte! Chacune de nous a fait des concessions. Par exemple, j’ai accepté le titre proposé par Sorana après qu’elle m’a exposé ses arguments. Ce sont des échanges, parfois des désaccords, mais l’essentiel c’est de trouver comment construire le film ensemble.

Comment se présente la forme du film — et ce que vous cherchez à en dire en fond?

C’est un film assez académique dans la forme, presque classique, mais constamment bousculé par d’autres récits et rencontres. Nous avons tourné une vingtaine de jours et le film aura une durée d’environ septante minutes. Il y a eu des moments très forts, comme la cérémonie du doctorat de Véronique — on aurait dit une rock star ! Là, j’ai su qu’on avait fait quelque chose qui allait rester, une part de l’histoire des femmes, souvent reléguée au second plan. Véronique et Clémentine sont très différentes, mais c’est ce qui rend le film vivant. Elles rappellent qu’il n’existe pas une seule manière d’être une femme noire, ni une seule façon d’occuper l’espace académique.

Il y a aujourd’hui une certaine fatigue du public face aux représentations des corps noirs, souvent associés à la souffrance — la violence, la clandestinité, la précarité, la guerre… À force, cela finit presque par banaliser la douleur, notamment celle des femmes noires. «Nos errances» s’inscrit-il aussi comme une réponse à cette saturation, une manière de proposer d’autres récits, plus nuancés, plus vivants?

Oui, et c’est là toute la complexité: c’est nécessaire d’en parler, bien sûr, mais ça peut aussi devenir dangereux. Une femme violée, par exemple, n’est pas que ça. Elle a eu une vie avant, une vie après, un mari peut-être, des enfants, des amours… C’est bien plus vaste. Avec «Nos errances», on voulait justement proposer un autre type de récit, sortir de ce qu’on a l’habitude de voir à l’écran ici. Et je pense que c’est aussi pour ça que ce genre de film dérange un peu: il ne correspond pas aux cases habituelles. Si ce n’est pas drôle, sexy ou misérabiliste, ça passe moins.

Pourtant, il y a plusieurs générations de familles noires installées ici, des parents qui ont repris des études, des parcours incroyables — mais ça, on ne le montre presque jamais. D’où l’importance de raconter nos propres histoires, parce que personne ne le fera à notre place.

Devoir de mémoire, manière de rendre visibles des parcours peu connus, moyen de transmettre ces histoires aux prochaines générations: quel est vraiment l’objectif de «Nos errances»?

Nous sommes conscientes que ce n’est pas un projet «sexy» ou qui va éveiller l’intérêt immédiat des producteurs classiques. Mais si ce n’est pas nous qui le faisons, dans vingt ans, des gens pourraient croire qu’il n’y a jamais eu de professeur·es noir·es, qu’aucune femme noire n’a jamais occupé ces espaces. Il y a des histoires qu’il faut raconter, même si elles ne correspondent pas aux logiques habituelles du marché ou de la visibilité médiatique.

C’est aussi un film important pour les universitaires, pour le milieu afrodescendant et, plus particulièrement, pour les jeunes. Il montre nos parents, leurs parcours, et rappelle que nous sommes ici, avec une vie qui s’étend du plus jeune âge jusqu’au grand âge. C’est une façon de dire aux pouvoirs publics, aux milieux académiques, scolaires et sociaux: nos vies existent, elles sont multiples et nos histoires comptent.

Une dernière chose à ajouter avant de conclure l’entretien?

Oui, je voudrais rappeler que le film est en cours de finalisation. Nous avons pu avancer grâce au crowdfunding, auquel beaucoup d’entre vous ont généreusement participé, ainsi qu’au soutien de nos partenaires. Mais nous avons encore besoin de votre aide pour terminer «Nos errances» dans de bonnes conditions. Chaque contribution, petite ou grande, est précieuse pour permettre au projet de prendre pleinement vie, avec la qualité qu’il mérite. Merci à toutes et à tous pour votre soutien jusqu’ici !

Pour continuer à soutenir Nos errances, suivez ce lien.

Vous aimerez aussi

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

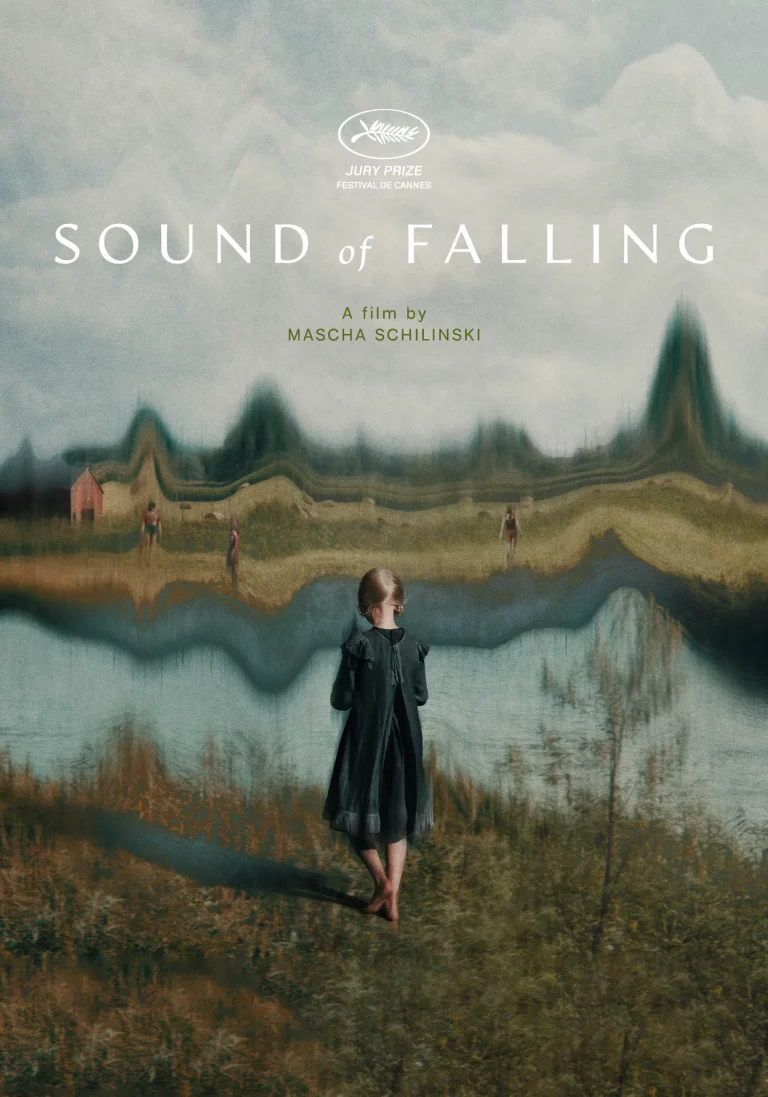

Sound of falling, de Mascha Schilinski

En ce moment11 février 2026 | Lecture 2 min.

Un film monde

En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

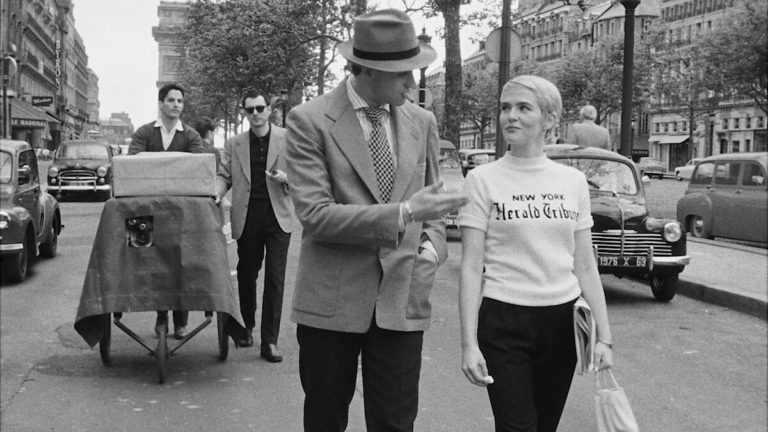

Nouvelle Vague

Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Le Piège

En ce moment20 juillet 2025 | Lecture 2 min.

Nicolas Mouzet Tagawa & Pierre Brasseur

Grand Angle17 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 7/9

Mohamed El Khatib & Nathalie Zaccaï-Reyners

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 6/9

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Simon Thomas & David Berliner

Grand Angle2 juin 2025 | Lecture 2 min.

épisode 5/9

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

La pratique de plumassière

En chantier21 avril 2025 | Lecture 2 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba & Zora Snake

Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.

épisode 4/9

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Décloisonner l’opéra

En chantier6 février 2025 | Lecture 1 min.

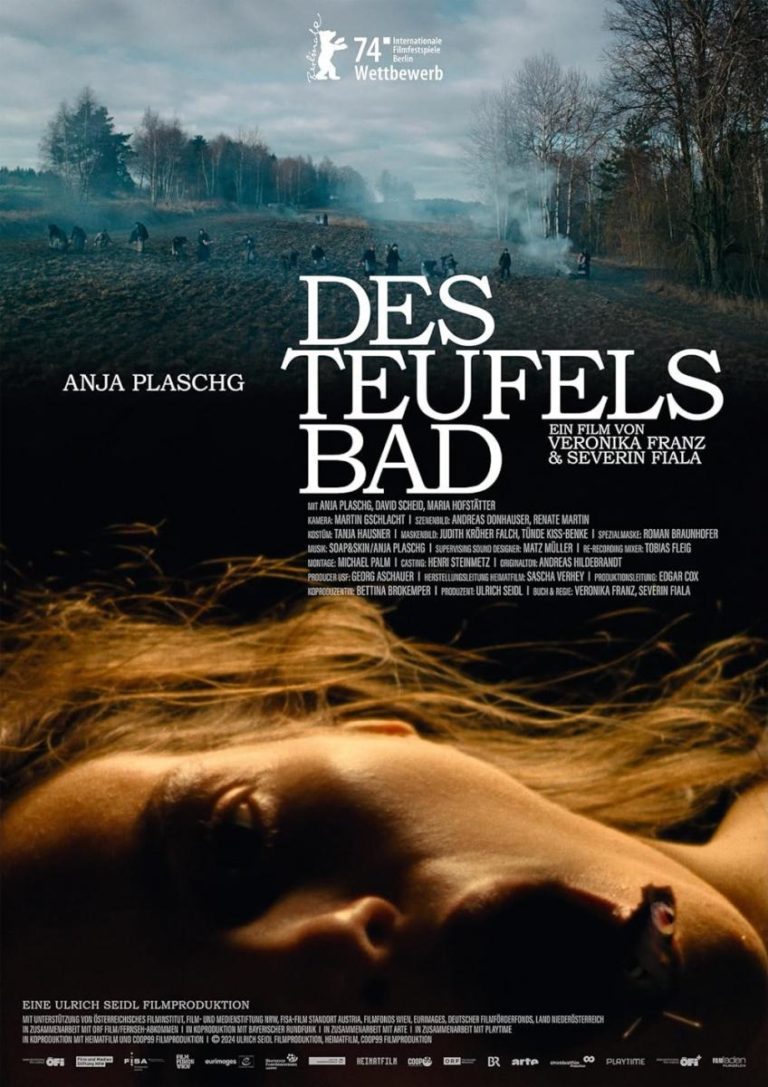

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

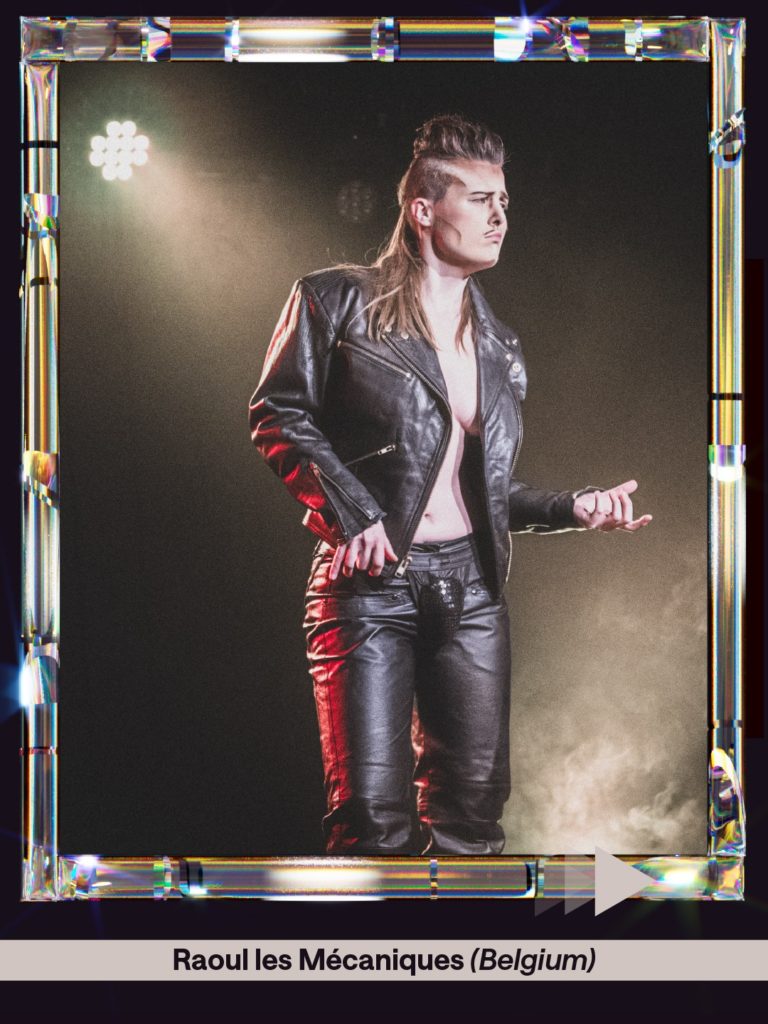

La Callas du slam belge

En chantier12 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

Strange Darling

En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.

épisode 6/16

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

Sandrine Bergot, cap sur les Doms

Grand Angle25 juillet 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

épisode 4/16

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

Vice-Versa 2

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/16

Knit’s Island

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/16

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

[PODCAST] KFDA 2024 L'art public selon Anna Rispoli

En chantier18 mai 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/2

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

L’IA dans les séries télé: finis les discours alarmistes

Grand Angle10 mai 2024 | Lecture 8 min.

L’Oiseau que je vois

En chantier24 avril 2024 | Lecture 1 min.

Laura Mulvey

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Bestiaire Star

En ce moment22 avril 2024 | Lecture 2 min.

Le zine s’institutionnalise-t-il? Interview avec Karolina Parzonko

En chantier22 avril 2024 | Lecture 7 min.

épisode 6/9

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Dans l'atelier grouillant de Julie Larrouy à Saint-Gilles

En chantier7 février 2024 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

Le top 3 des BD pour bien pleurer pendant les fêtes

En chantier21 décembre 2023 | Lecture 6 min.

épisode 3/9

[PODCAST] Le mythe de l'école émancipatrice

En chantier12 décembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 1/2

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/10

Miroir Miroir

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

L'appel des champignons

Au large9 octobre 2023 | Lecture 3 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

L'Amphithéâtre Patrice Lumumba

Grand Angle27 juin 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

[VIDÉO] Valse des matériaux dans l'atelier de Jacques Di Piazza

En chantier27 mai 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Family Matters

En ce moment25 avril 2023 | Lecture 4 min.

Trois podcasts du carnaval

Émois4 mars 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/6

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Memories gone wild

En ce moment13 février 2023 | Lecture 1 min.

Archipel_o

En ce moment13 février 2023 | Lecture 2 min.

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX

Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

La rétrospective Akira Kurozawa

En ce moment27 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Il était une fois les effets spéciaux

Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Trois podcasts de la mémoire

Émois2 juillet 2022 | Lecture 2 min.

épisode 5/6

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Marie Losier

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Les meilleurs sont les plus courts

18 avril 2022 | Lecture 1 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Rosine Mbakam

Grand Angle10 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 5/18

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.