Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

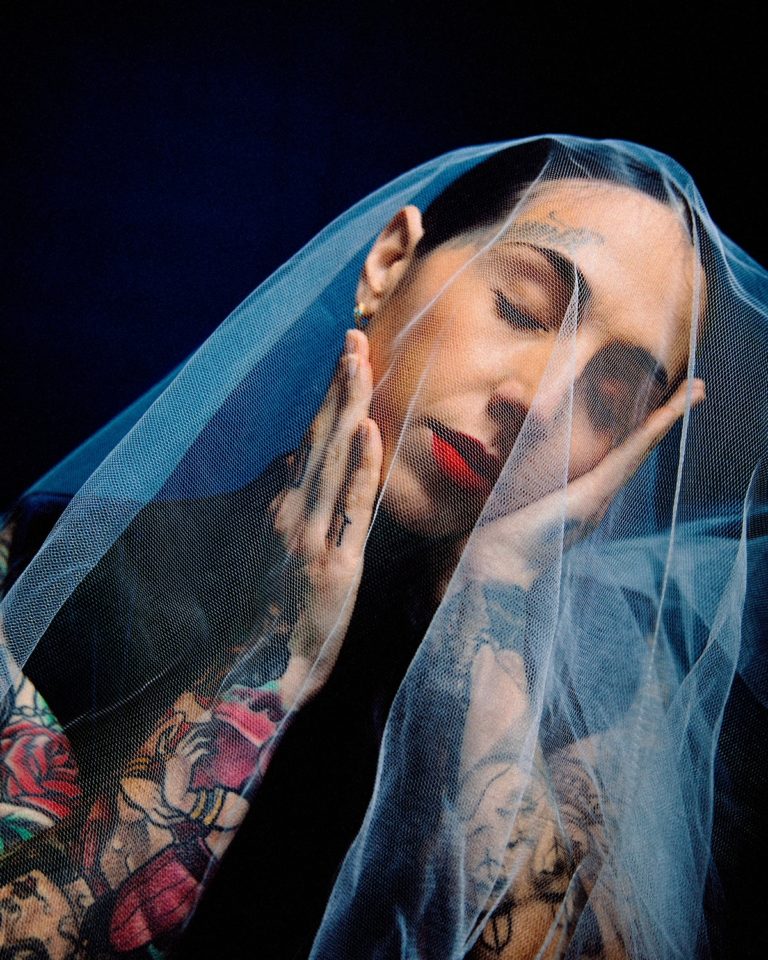

Les statistiques jettent une lumière crue sur les inégalités à l’œuvre dans nos pratiques culturelles. Que ce soit dans les musées, dans la littérature, dans la composition musicale: les femmes, ainsi que les personnes non-blanches, sont systématiquement les grandes oubliées de l’histoire de l’art. Cette inégalité de représentation est malheureusement si fréquente qu’elle en devient invisible. Et lorsqu’il s’agit de reproduire cette invisibilisation, nos écoles supérieures de théâtre ne font pas exception. Lorsqu’en 2021, tout juste diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles, on m’offre la possibilité d’y animer un atelier d’initiation au matrimoine littéraire, c’est donc avec joie et humilité que j’accepte cette mission.

L’absence des autrices dans les parcours théâtraux

On ne devient pas Michelle Perrot – experte en histoire des femmes – en trois mois. Il m’était donc légitimement difficile de prendre une place de formatrice dans cet atelier. Dans le cadre de l’animation d’un atelier, plusieurs postures possibles existent: formatrice, animatrice, facilitatrice… J’ai choisi ici de prendre celle de médiatrice: ne pas prétendre être dépositaire d’un savoir à transmettre, mais proposer à un public spécifique (les étudiant·es en théâtre) des clés pour appréhender un pan oublié de notre culture littéraire. Ces clés sont celles que je connais, en tant que militante féministe et sociologue de formation: l’analyse sociologique et ses outils (les statistiques), les théories féministes, mais aussi mon expérience personnelle d’ancienne étudiante en théâtre, récemment diplômée.

«Cette année, plus de deux fois plus de textes d’auteurs que d’autrices seront représentés à notre examen de déclamation. Ce n’est pas normal». C’est par ces mots, en février 2021, que j’entame la répétition générale de mon examen de Master en théâtre au Conservatoire de Bruxelles. Après mon passage, mon professeur me répond «oui mais c’est parce qu’il n’y a pas vraiment d’autrices classiques». Je réplique: «Si, il y en a, mais on ne les connaît pas».

Quelques années plus tôt, au Conservatoire de Mons cette fois, j’avais dû travailler en déclamation la poésie romantique du XVIIIᵉ siècle. Je me souviens avoir alors constaté avec tristesse que peu d’autrices étaient associées à ce courant. Me refusant à me limiter à la liste d’auteurs bien connus proposée par Wikipédia (Hugo, Lamartine, etc…), j’avais passé des après-midi à notre magnifique Bibliothèque Royale à Bruxelles, et cherché. C’est ainsi que j’ai découvert de formidables autrices, notamment Constance de Théis dont j’ai finalement défendu la plume aussi incisive qu’élégante – inutile de préciser qu’elle était, à cet examen-là également, une des rares autrices présentées.

Visibiliser l’invisibilisation

Avec cet atelier, j’ambitionnais donc d’insuffler aux étudiant·es ce même plaisir de déterrer des trésors littéraires méconnus; l’exigence de chercher plus loin que ce qu’on leur propose a priori, et la nécessité de rendre honneur aux oublié·es de l’histoire. Plus que leur proposer un catalogue de femmes et d’artistes racisé·es, je souhaitais les éveiller à la démarche critique. Les inciter à toujours se demander: me propose-t-on, dans ma formation, de travailler d’autres auteurs que des hommes blancs? Si oui, dans quelles proportions? Et pourquoi?

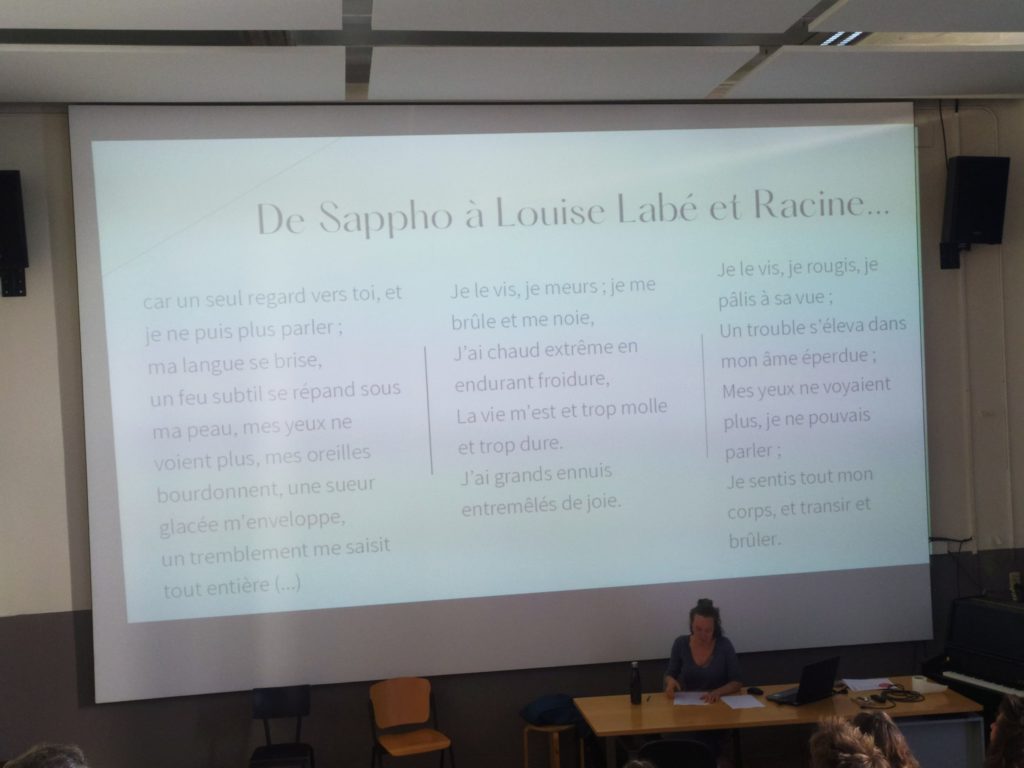

Le cours d’une heure proposé dans cet atelier est donc interactif, dans une démarche de co-construction du savoir. Il s’agit d’abord de déconstruire un certain nombre de mythes. Notamment le «mythe de la femme empêchée»: le biais des historiens consistant à ne pas chercher les femmes dans les sources historiques, considérant à tort que dans une société patriarcale elles n’avaient pas la possibilité matérielle de «faire» l’histoire. Ce même biais qui faisait imaginer à mon professeur, non pas qu’on ne connaît pas les autrices classiques, mais carrément qu’il n’en existe pas.

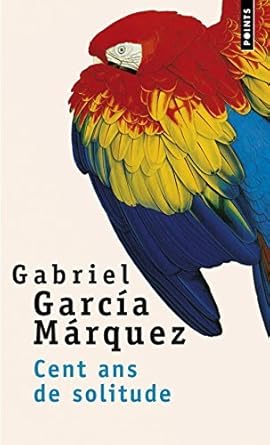

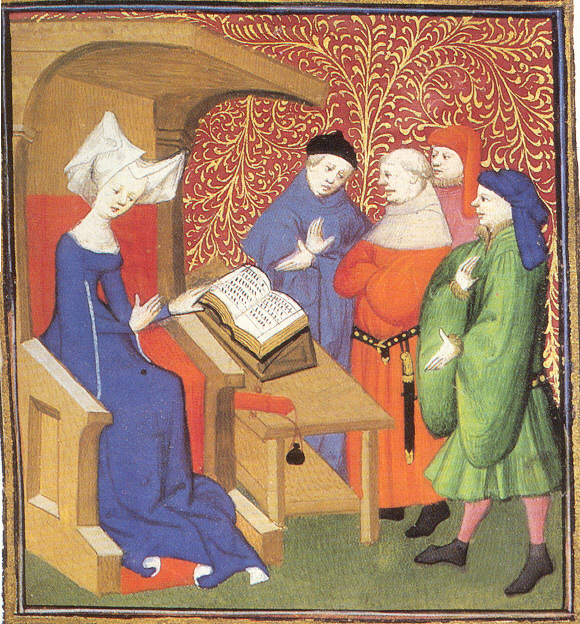

Pourtant, la littérature francophone a ceci d’extraordinairement précieux que les femmes y ont produit des écrits continuellement depuis le Moyen-Âge. Il existe ainsi un nombre non-négligeable de grandes autrices oubliées des livres d’histoire de la littérature (Christine de Pizan, Marguerite de Navarre, Catherine Bernard…), qui mériteraient d’y figurer non seulement du point de vue des historiennes féministes d’aujourd’hui, mais même du point du vue des hommes et des femmes des siècles passés qui les célébraient. Ce n’est donc pas la présence des femmes dans le champ littéraire qui pose question, mais bien leur place dans l’histoire littéraire et dans la mémoire collective.

Et c’est là le deuxième grand mythe à déconstruire: celui d’un canon littéraire neutre et objectif. L’histoire des arts n’est jamais indépendante de l’histoire politique d’une société. Dans une démarche sociologique (que j’affectionne) consistant à tout questionner, j’invite à se demander: qui «fait» ce canon littéraire, et en a effacé les femmes? Académie française, ouvrages d’autorité, universités, maisons d’édition, prix littéraires: tous ont reflété, dans leurs choix, l’idéologie de la «différence naturelle des sexes» émergeant au siècle des «Lumières».

Alors, comment pallier à des siècles d’effacement des femmes? Quelle responsabilité portons-nous en tant que citoyen·nes et en tant qu’artistes?

Celle de visibiliser l’invisibilisation, d’abord: se saisir de l’outil des statistiques pour dénoncer le manque de parité dans le canon théâtral étudié en école de théâtre, le manque de parité parfois aussi dans les équipes professorales, et plus largement dans notre secteur professionnel. Je ne peux que renvoyer ici aux études, éclairantes, de La Deuxième Scène/Écarlate la Compagnie.

Celle de déconstruire son propre imaginaire, ensuite. Celui-ci est forgé par notre langue française (misogyne: saviez-vous que le mot «autrice» existait au Moyen-Âge?), et par les représentations (comme le male gaze) dans lesquelles on évolue. Étudiante au Conservatoire de Mons, dans un cours d’écriture où nous devions écrire et mettre en scène des pièces courtes, le professeur était chaque année confronté au même problème: les étudiant·es écrivaient beaucoup trop de rôles masculins, posant ainsi des problèmes de distribution. Cet exemple révèle l’idée inconsciemment partagée que l’homme blanc représente le «neutre», par rapport aux personnages féminins, non-blancs, LGBTs, handicapés… nécessairement connotés.

Il est urgent, en tant qu’artistes, de proposer de nouvelles représentations. De refuser l’état de fait et de rétablir un peu l’équilibre en choisissant, consciemment, de favoriser les femmes et personnes non-blanches dans nos recherches de textes et nos distributions. D’être créatif·ves: de bouleverser les classiques en y inversant les genres, et voir ce que cela produit. De chercher en dehors du cadre.

Redonner la place

L’atelier d’initiation au matrimoine littéraire, mené au Conservatoire de Bruxelles auprès des quatre promotions étudiantes en 2021-2022, a trouvé une réception très favorable et donné lieu à des conversations passionnantes. Les jeunes générations semblent, plus que leurs aînées, particulièrement au faîte des problématiques féministes et LGBT et amènent de nouvelles questions révélant la complexité des enjeux de représentations d’aujourd’hui. Ce désir de remise en question des modèles dominants semble aujourd’hui le terreau fécond à la mise en lumière, fondamentale, de notre matrimoine oublié. L’occasion d’enfin réparer l’injustice de notre histoire, en révélant le talent de nos grandes autrices et en leur rendant la place qu’elles méritent.

_______

Conçu au départ pour les étudiant·es en études supérieures de théâtre, cet atelier peut être adapté à tous types de publics adolescents et adultes. Il se compose d’un cours d’1h et peut idéalement s’accompagner d’une séance d’exercices de recherche, de lectures par arpentage et/ou de l’intervention d’une représentante de l’Espace Césaire (bibliothèque spécialisée en littératures d’Afrique, des Caraïbes et des diasporas); en fonction des besoins de la structure d’accueil. Plus d’infos ici.

Vous aimerez aussi

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Politique de la douceur

Grand Angle10 mars 2023 | Lecture 9 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien

Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.

épisode 10/15

Rosine Mbakam

Grand Angle10 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 5/18

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

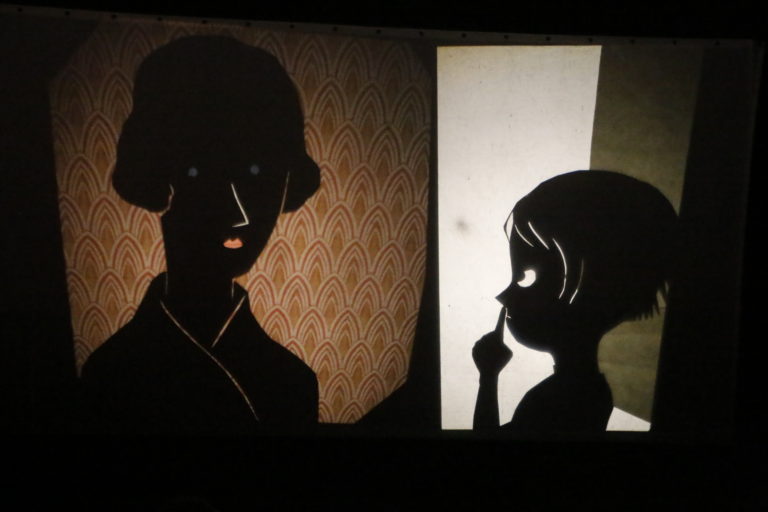

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

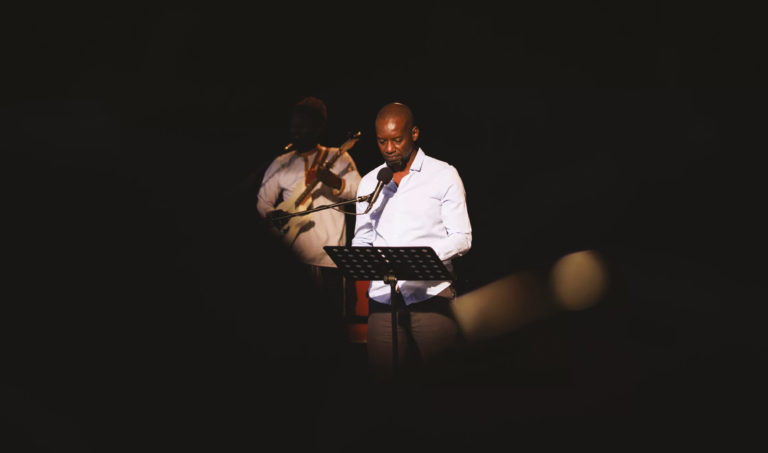

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/4

Nos errances: histoire de persévérances

En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/4

Sortir du cadre... Pour mieux créer?

Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nos beautés et nos noms

Émois11 août 2025 | Lecture 5 min.

Mohamed El Khatib & Nathalie Zaccaï-Reyners

Grand Angle16 juillet 2025 | Lecture 2 min.

épisode 6/9

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

De l’exil et de la censure

Grand Angle24 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Tac au tac

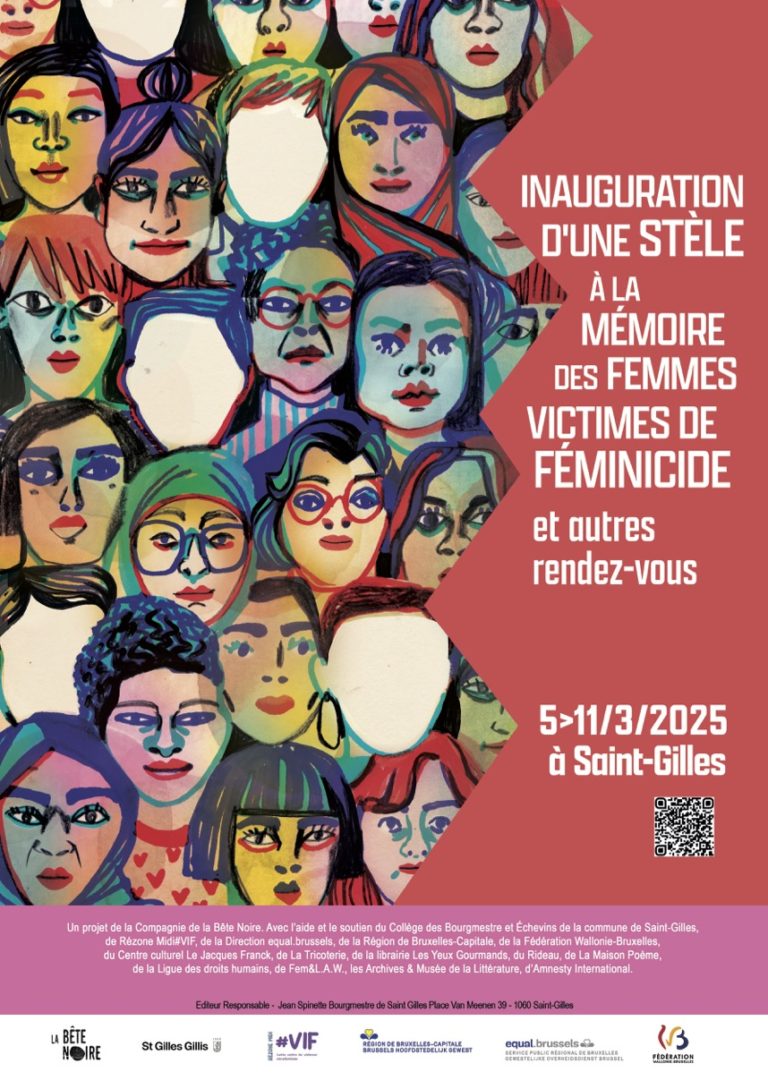

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

RAGE

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

Le lit clos

Émois1 février 2025 | Lecture 4 min.

épisode 7/8

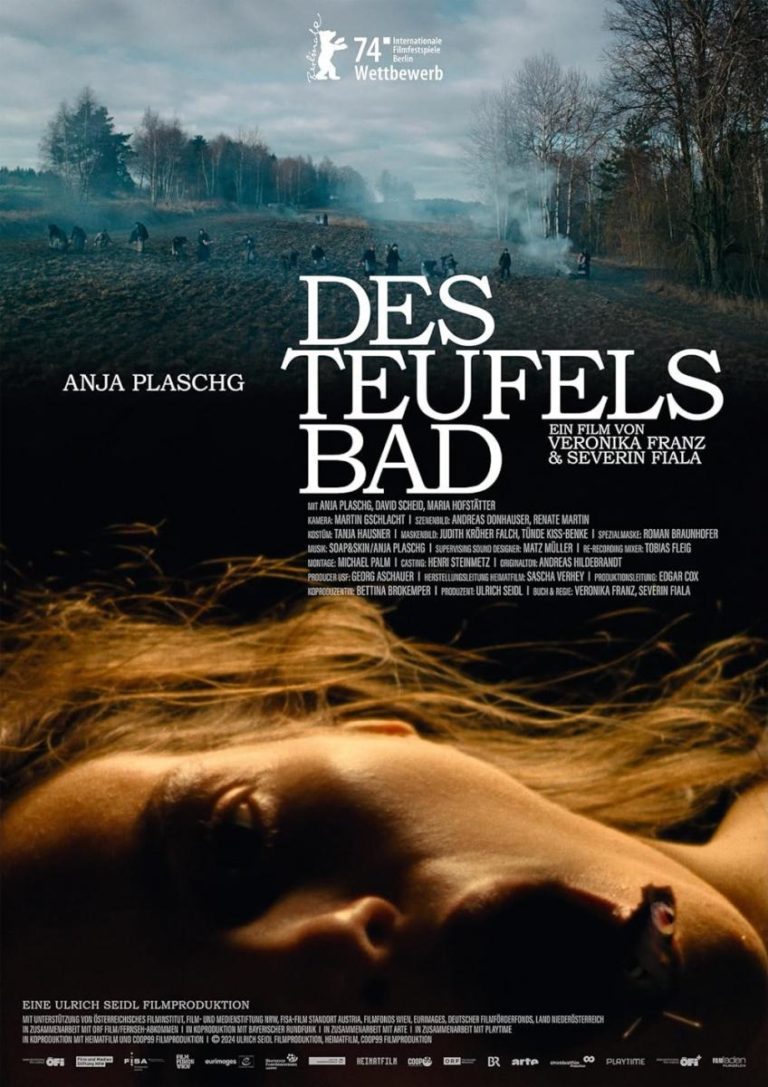

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

Le Couteau

Émois8 mai 2024 | Lecture 3 min.

épisode 6/8

Laura Mulvey

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Science-fiction contemplative avec la bédéiste Lisa Blumen

En chantier14 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Le top 3 des BD pour bien pleurer pendant les fêtes

En chantier21 décembre 2023 | Lecture 6 min.

épisode 3/9

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

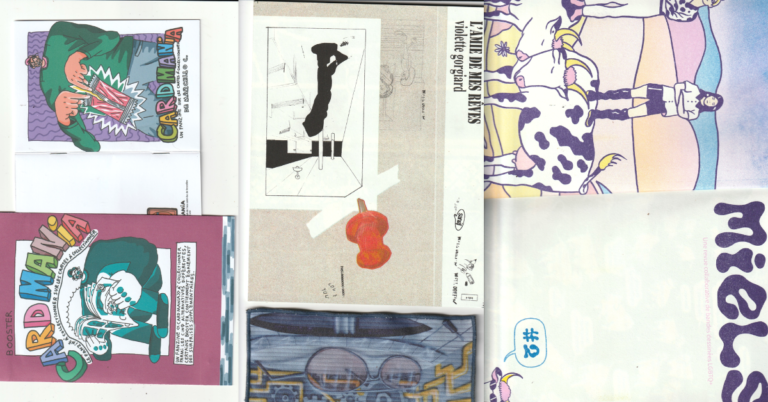

Faire parler les littératures sous-exposées

En chantier18 novembre 2023 | Lecture 3 min.

épisode 1/9

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

«C'est quoi ta kouleur préférée?»

Émois17 septembre 2023 | Lecture 4 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

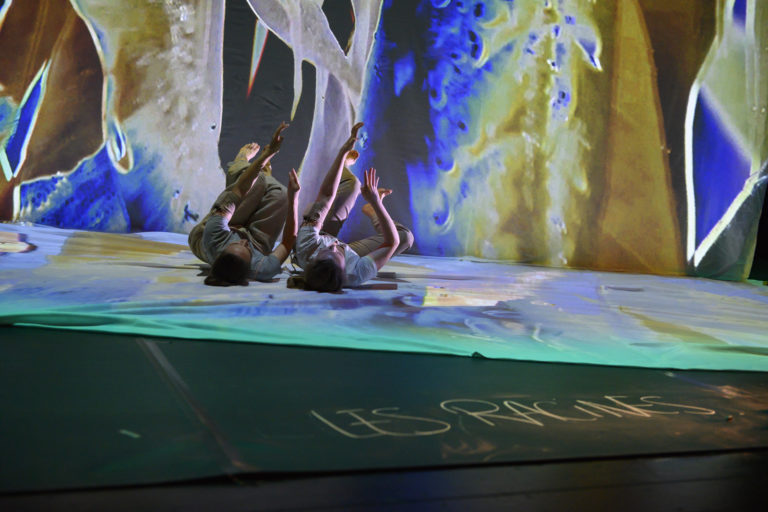

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

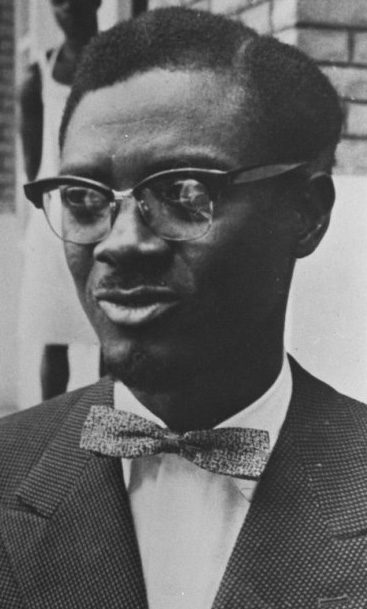

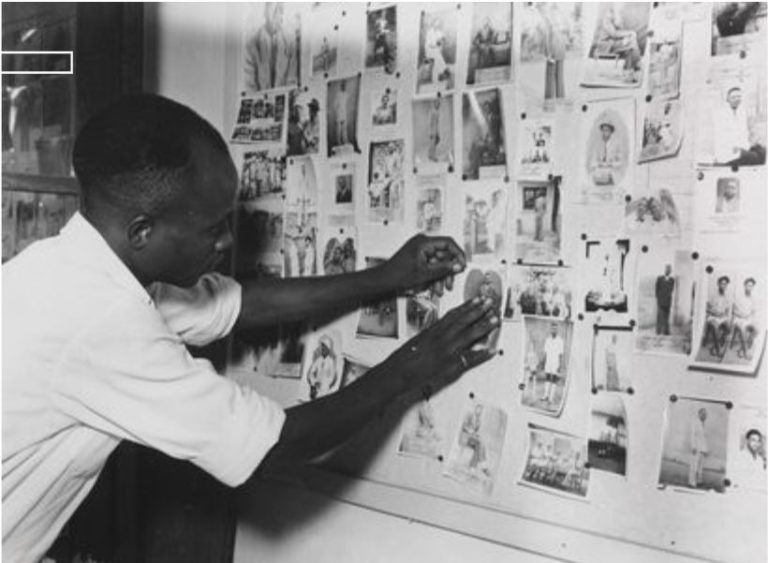

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

IL ÉTAIT UNE FOIS LES EFFETS SPÉCIAUX

Grand Angle23 décembre 2022 | Lecture 10 min.

Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

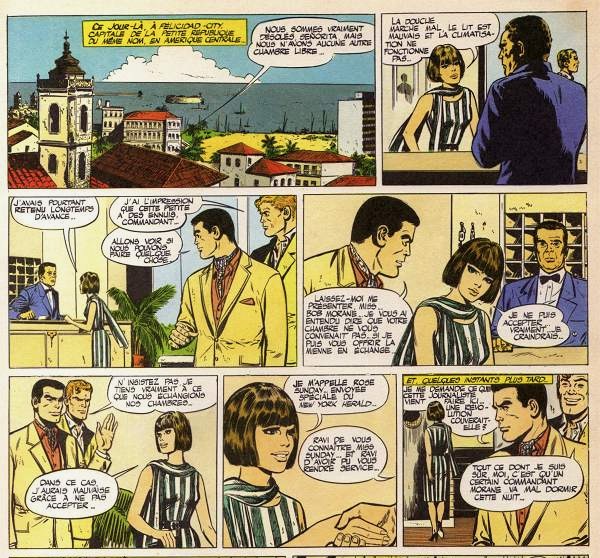

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

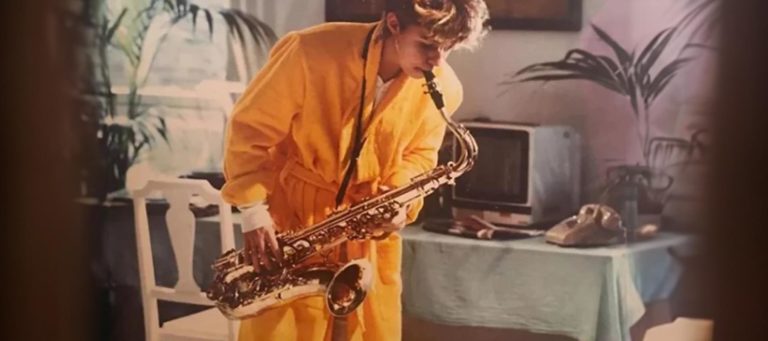

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

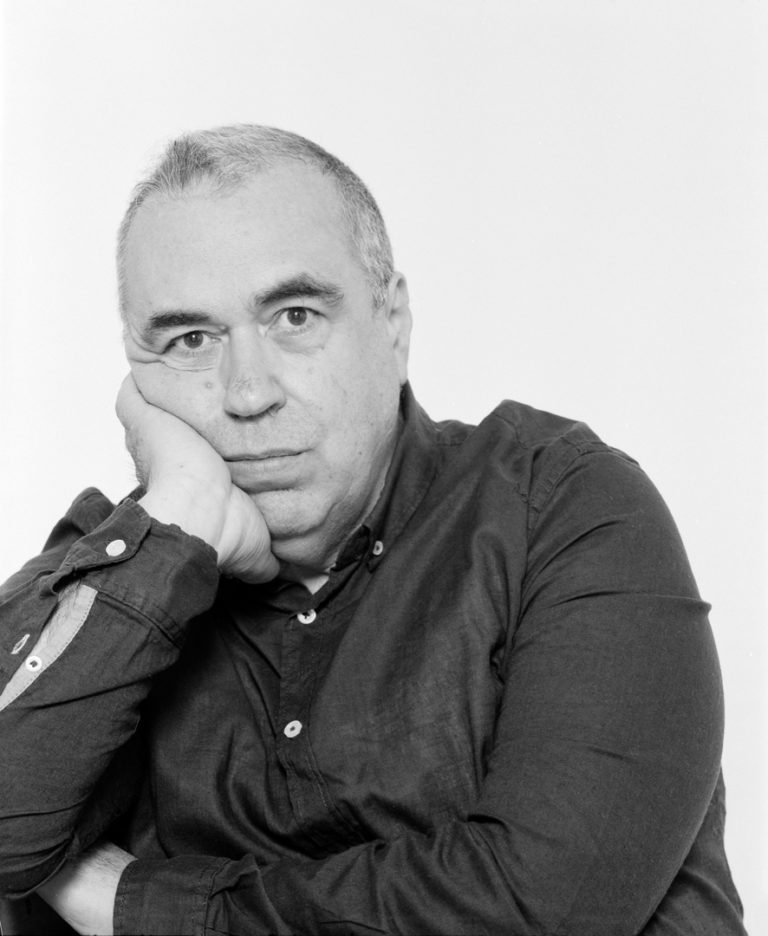

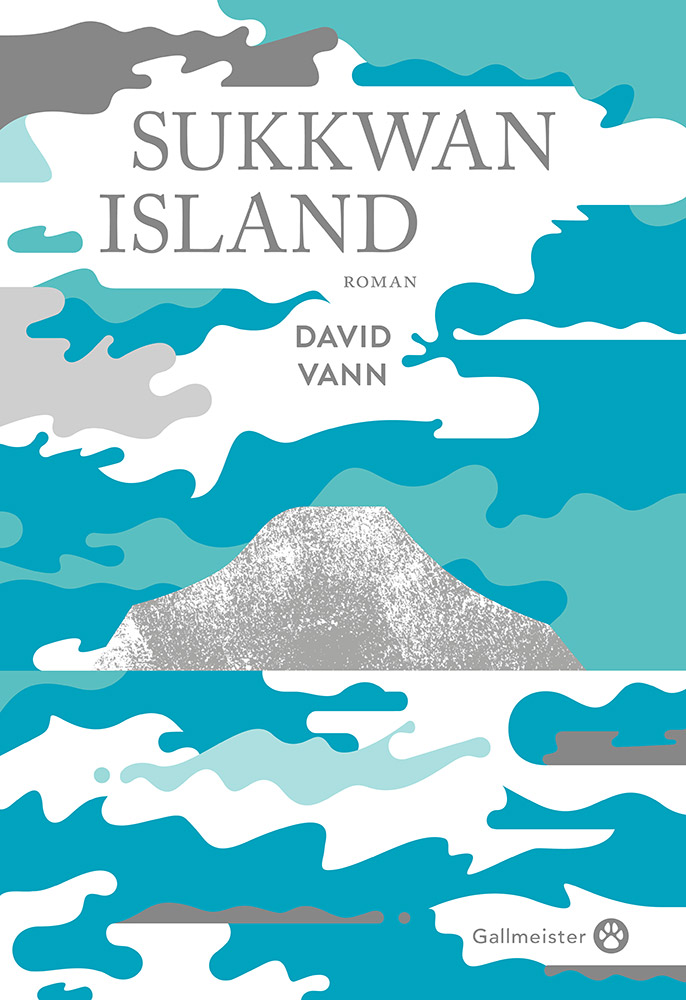

David Vann

Émois3 avril 2022 | Lecture 3 min.

épisode 2/15

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.

Le charme des titres avec un «ou» dedans

Émois9 décembre 2020 | Lecture 5 min.