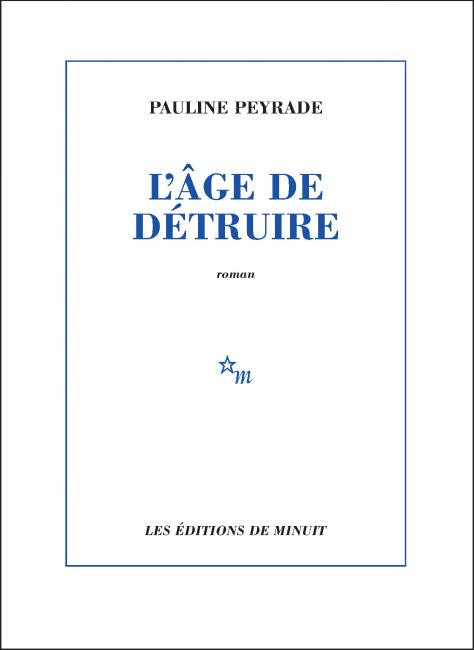

L’ÂGE DE DÉTRUIRE

Émois11 janvier 2023 | Lecture 4 min.

épisode 4/7

Après la publication à la rentrée d’automne du très remarqué En salle de Claire Baglin, les Éditions de Minuit affichent une nouvelle fois leur vocation de découverte avec un texte à la froideur et au tranchant de lame de couteau.

Certes l’autrice, née en 1986, n’est pas une novice, avec déjà quatre pièces de théâtre jouées, traduites en sept langues et «trois contes noirs» réunis dans le volume Portrait d’une sirène (Les Solitaires Intempestifs, 2019), représentations d’autant de figures de femmes aux prises avec les vieilles assignations. L’Âge de détruire se présente aujourd’hui comme une toute première incursion sur le territoire de l’écriture romanesque. Mais lesté d’une possible charge autobiographique, avec cette narratrice prénommée Elsa âgée de sept ans en 1993, exactement comme Pauline Peyrade. Une citation du Journal d’un écrivain de Virginia Woolf, placée en épigraphe, donne le ton du propos: «L’âge de comprendre: l’âge de détruire… Et ainsi de suite.» Autrement dit la nécessité, de tout temps, de se défaire d’une proximité et de liens, maternels en l’espèce, qui attachent et finalement entravent.

Subis et tolérés, au mieux timidement repoussés, dans un premier temps. Récusés et explicitement rejetés, y compris par la violence, dans un second. Ce que l’autrice désigne comme «Âge un» et «Âge deux», les parties constitutives de son livre correspondant à deux périodes d’une vie de femme.

Tout au long de ces 160 pages, il n’est guère question que d’une mère autocentrée et dominatrice, sans relation avec autrui, «ni amies ni amoureux», et de sa fille longtemps soumise. Mais qui en dehors de leur cercle intime dans ses attitudes semblait beaucoup ressembler à sa génitrice. Leur environnement se présente comme exclusivement féminin. La mère n’avait déjà eu comme référence unique que sa propre génitrice, son univers s’étant toujours limité à elles deux. De réguliers épisodes de violence le caractérisaient, qui s’annonçaient quand la plus vieille retirait ses bagues avant de frapper la plus jeune.

Beaucoup plus tard, quand la première, épuisée, s’était rapprochée du terme de son existence, la seconde n’avait pas hésité un seul instant à l’étouffer sous un oreiller. Mettant fin à leur duo dans un geste qui tenait autant de l’euthanasie que de la revanche libératrice. Mère et fille de l’une et l’autre génération forment une manière de mini-gynécée, n’entretenant que le minimum de relations nécessaires avec le monde extérieur. Et il n’est pas certainement pas indifférent que le chapitre premier du roman de Pauline Peyrade soit consacré à la visite que toutes deux font de l’appartement que la mère s’apprête à acheter. En fait, sa première acquisition immobilière. La narratrice froidement constate: «Ma mère n’a jamais fait faire de devis de sa vie. Depuis qu’elle a quitté la maison de son enfance, elle a occupé ses différents logements sans s’en sentir responsable, de passage, les mains vides.»

Difficile de dessiner portrait plus desséchant d’une indifférence. Les lignes qui suivent n’apparaissent pas moins accusatrices: la mère sanglée dans son tailleur, sa légère transpiration, ses bijoux (chacun «a une origine et une signification précises. Elle n’en change et ne s’en sépare jamais»), la cigarette qu’elle fume puis écrase sur le rebord de la fenêtre, le chewing-gum qu’elle mâche ensuite et la «bulle verte qui gonfle entre ses lèvres et éclate avec un bruit sec.» Un exorde aux allures de procès-verbal des signes accumulés d’un mal-être.

À neuf reprises le récit s’interrompt pour laisser entendre de courts échanges verbaux entre Elsa et sa mère. Le premier d’entre eux, page 20: «Elsa? Tu dors? Oui. C’est maman. Je sais. Dis-moi que tu m’aimes.» L’adulte en mal d’affection ne s’en tiendra pas là. Elle viendra régulièrement se glisser dans le lit de son enfant, lui fera subir ses caresses. Pauline Peyrade restitue de façon chirurgicale ces manifestations d’emprise incestueuse. Elsa, en toute innocence, un jour les reproduira sur l’une de ses condisciples.

Pour son plus grand malheur: «Depuis un an, aucune fille ne veut jouer avec moi.» Un insoutenable malaise se dégage de ses pages, qui rappellent que la toxicité n’a pas de genre. Il faudra attendre quatorze années, au printemps 2007, pour que, passé la vingtaine, la jeune femme se résolve à quitter l’appartement de sa mère. Et neuf années de plus pour qu’elle ose le geste qu’elle réfrénait depuis si longtemps: la lame d’un couteau à pâtisserie plantée dans la main dont la mère venait d’ôter les bagues. Concrétisation d’une violence qui court tout du long de ce texte âpre et rugueux, sans la moindre reprise de souffle. Avec cet épilogue n’ouvrant aucune perspective: «Nous tuons les tueurs pour les soulager de tuer. Nous nous tuons nous-mêmes, pour ne tuer personne. Et c’est ainsi chez le voisin, chez la voisine, dans toutes les familles. De génération en génération.» Peut-être Elsa n’avait-elle jamais eu l’occasion de lire Les Nourritures terrestres. Mais le «familles, je vous hais!» proféré en son temps par André Gide ne paraît rien avoir perdu ici de son actualité.

L’âge de détruire, Pauline Peyrade, Les éditions de Minuit, janvier 2023, 160 PAGES, 16 €.

Cette chronique est parue d’abord sur le blog de Jean-Claude Lebrun.

Dans la même série

Le lit clos

Émois1 février 2025 | Lecture 4 min.

épisode 7/7

Le Couteau

Émois8 mai 2024 | Lecture 3 min.

épisode 6/7

Vous aimerez aussi

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.

À l’ami à la vie !

Grand Angle25 janvier 2022 | Lecture 2 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Aux marges de la vie

Émois20 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Tiers-lieux, recette miracle

Grand Angle15 juin 2022 | Lecture 1 min.

Designer de livre et poétesse

Grand Angle23 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 6/18

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Le lit clos

Émois1 février 2025 | Lecture 4 min.

épisode 7/7

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

Le Couteau

Émois8 mai 2024 | Lecture 3 min.

épisode 6/7

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Science-fiction contemplative avec la bédéiste Lisa Blumen

En chantier14 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Faire parler les littératures sous-exposées

En chantier18 novembre 2023 | Lecture 3 min.

épisode 1/9

«C'est quoi ta kouleur préférée?»

Émois17 septembre 2023 | Lecture 4 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien

Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.

épisode 10/15

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

David Vann

Émois3 avril 2022 | Lecture 3 min.

épisode 2/15

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Le charme des titres avec un «ou» dedans

Émois9 décembre 2020 | Lecture 5 min.