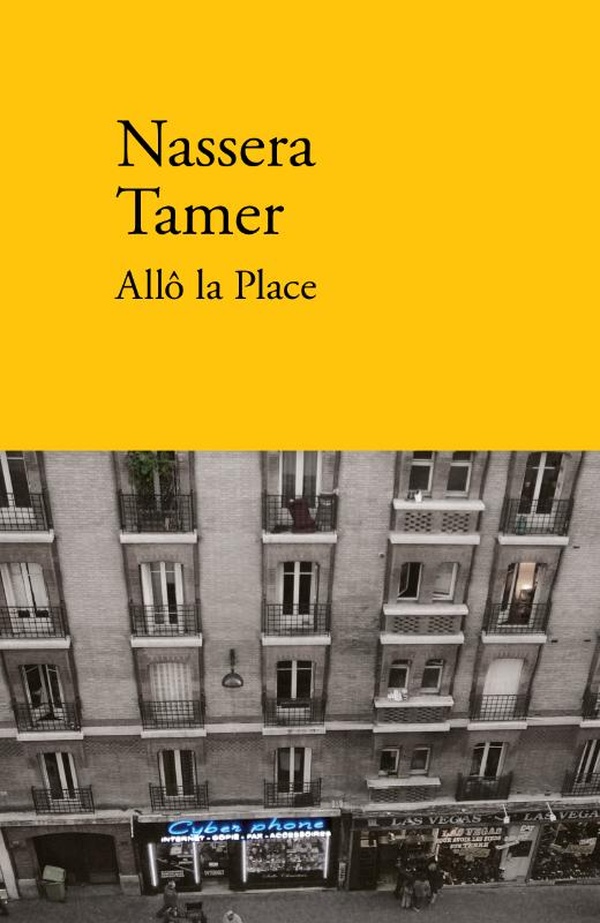

Allô la Place

Émois27 novembre 2025 | Lecture 3 min.

épisode 8/8

Dans l’étonnant livre de Nassera Tamer, née au Havre de parents marocains – le père était venu travailler en 1968 dans une verrerie de Normandie -, seize pages disposées au fil de ce que l’on pourrait désigner comme le récit reproduisent des annonces pour différents taxiphones. Moins des publicités que des informations sans la moindre fioriture, à la limite du jargon, sur les services proposés. On est ici dans la gestion du temps utile, quand il s’agit de se connecter avec l’autre bout du monde. Une citation de Jacques Derrida placée en épigraphe, «le téléphone, c’est les fantômes», éclaire d’entrée de jeu le ressenti de celle qui écrit ce texte à forte teneur autobiographique. Entre 2006 et 2009 elle a en effet fréquenté ces «lieux de passage obligé des immigrés des quartiers populaires.» Il s’agissait pour elle d’entretenir le lien avec ses parents, qui souvent maintenant séjournaient à Casablanca. L’utile et l’indispensable s’y disaient en quelques phrases avant de payer et de partir. Les parents avaient du mal avec le français. Mais ce n’était pas seulement une affaire de langue: il y avait aussi de moins en moins à se dire. Dans un bref chapitre liminaire Nassera Tamer raconte son inscription en quelques clics sur un site de conversation: il s’agissait pour elle de se réapproprier le darija, un arabe marocain non codifié, qu’elle parlait en famille dans son enfance.

Après quelques réponses douteuses, elle entre en contact par Zoom avec une certaine Mer qui vit au Maroc. Plus tard elle prendra aussi des cours à l’Institut du monde arabe. Son livre restitue des séquences de ce réapprentissage en même temps qu’il propose une passionnante réflexion sur l’exil, la langue et ce qui se joue autour de celle-ci.

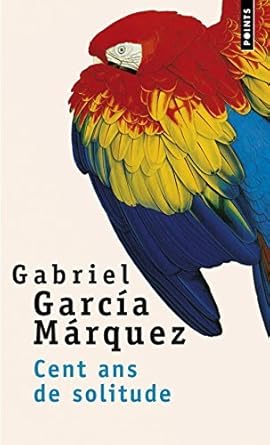

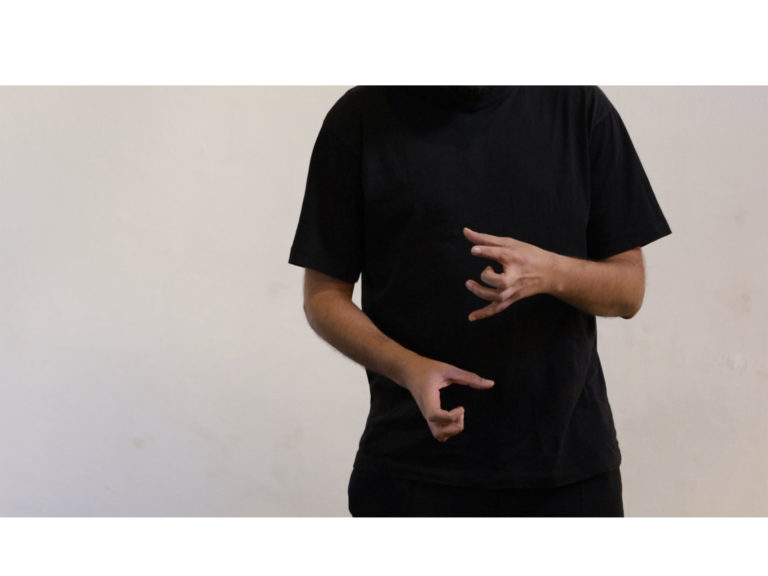

Dans sa brièveté et son souci d’efficacité informative, Allô la Place s’inscrit dans une évidente proximité avec Annie Ernaux. Sans même parler de la quasi similarité du titre avec l’un des grands textes de la prix Nobel. Presque toujours au présent, une histoire s’y donne à lire, en une rapide succession de plans. Sans oublier le plus concret. Une langue, on a parfois tendance à l’oublier, c’est une phonétique, ce sont des organes de phonation à mettre différemment en œuvre. Le placement de la langue, la position des lèvres, les coups de glotte, la respiration différente. Tout ce qu’elle avait acquis naturellement, et qui persiste quelque part en elle, doit faire l’objet d’un nouvel apprentissage: «Mon arabe se délasse, ma bouche se lâche […] Le souffle, les cordes vocale, la langue, les lèvres retrouvent comment s’y prendre.» Nassera Tamer s’attache en l’espèce au plus concret de la réappropriation de son héritage, après que celui-ci eut été gommé pour la survie en France. On la suit pas à pas dans son opiniâtre démarche.

Simultanément l’on peut observer comment celle qui raconte retourne son Smartphone quand s’affiche sur l’écran le nom de sa mère, qui de son côté ne laisse jamais de message. Il y a ici, à l’instar de ce qui se passe chez Annie Ernaux, de la trahison de classe.

Qui a commencé par la mise à l’écart de la langue de l’enfance. Sur tout cela, comme sur la mondialisation et le mouvement migratoire, Nassera Tamer porte un regard extraordinairement perspicace, sans cesse à l’affût de la contradiction. Ce que d’autres désigneraient comme une approche dialectique. Jusque dans l’affichage des prestations des taxiphones, une accumulation d’opérations, de noms de marques et d’hébergeurs présentés dans une typographie uniforme et fourre-tout. Une pléthore d’informations dont rien ne ressort. Surcroît de communication produisant de l’incommunicable. L’on ne saurait mieux représenter l’un des grands paradoxes du temps. Si l’idée n’est pas neuve, elle trouve en Nassera Tamer dans ce premier roman une interprète de tout premier ordre. À quoi celle-ci ajoute une dimension poétique, dans ses visions de la ville comme dans son attention aux véritables inventions de celles et ceux qui éprouvent des difficultés avec la langue. Il faut lire ce texte littéralement atypique qui vient enrichir la littérature.

___

Allô la Place, de Nassera Tamer, Editions Verdier collection «Chaoïd», 192 pages, 18,50 €

27/11/2025 – 1765 – W145

Dans la même série

Le lit clos

Émois1 février 2025 | Lecture 4 min.

épisode 7/8

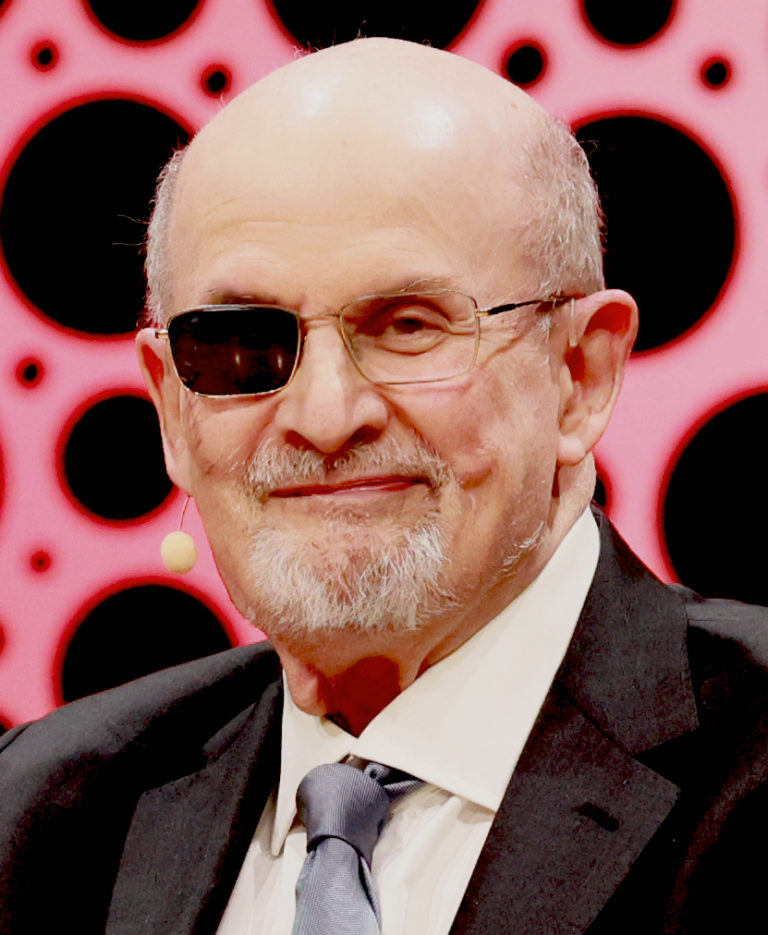

Le Couteau

Émois8 mai 2024 | Lecture 3 min.

épisode 6/8

Vous aimerez aussi

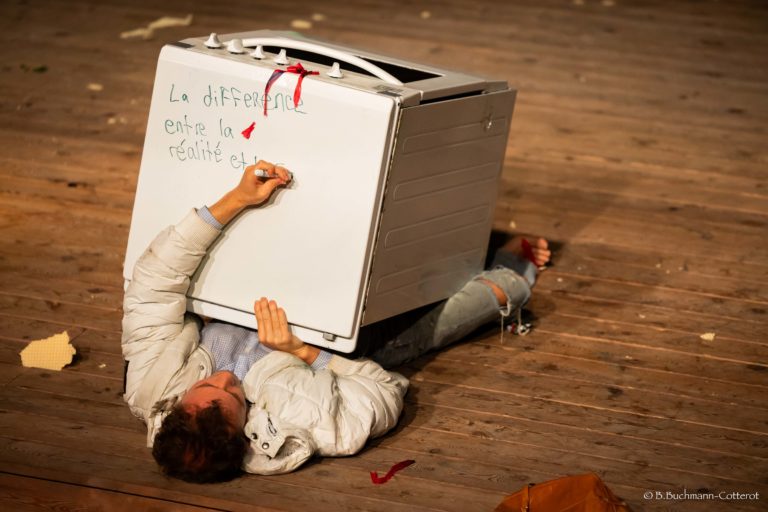

Une lessiveuse extratemporelle

Émois16 janvier 2026 | Lecture 6 min.

épisode 5/6

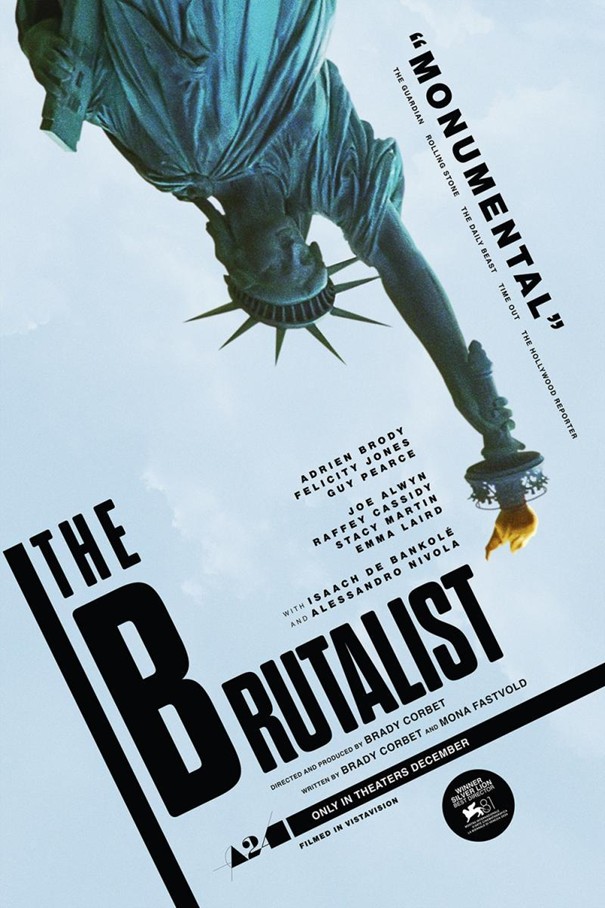

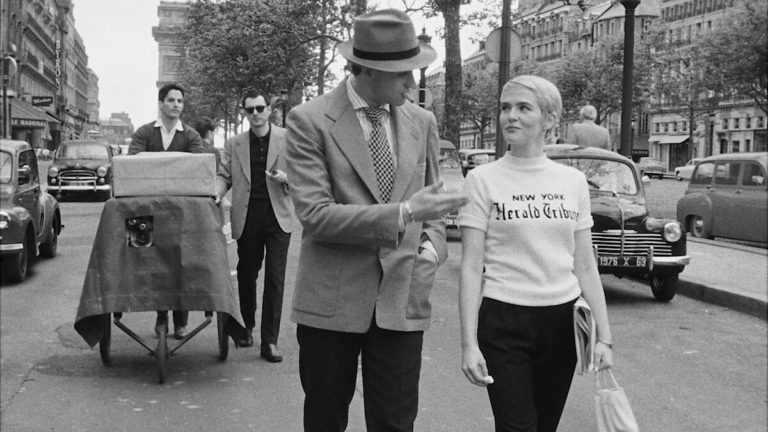

Un film monde

En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

Nouvelle Vague

Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Des corps brisés révélés

Émois7 octobre 2025 | Lecture 6 min.

Les étincelles de la saison 24-25

En ce moment6 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Nuits transfigurées

Émois30 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Nos beautés et nos noms

Émois11 août 2025 | Lecture 5 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

Le lit clos

Émois1 février 2025 | Lecture 4 min.

épisode 7/8

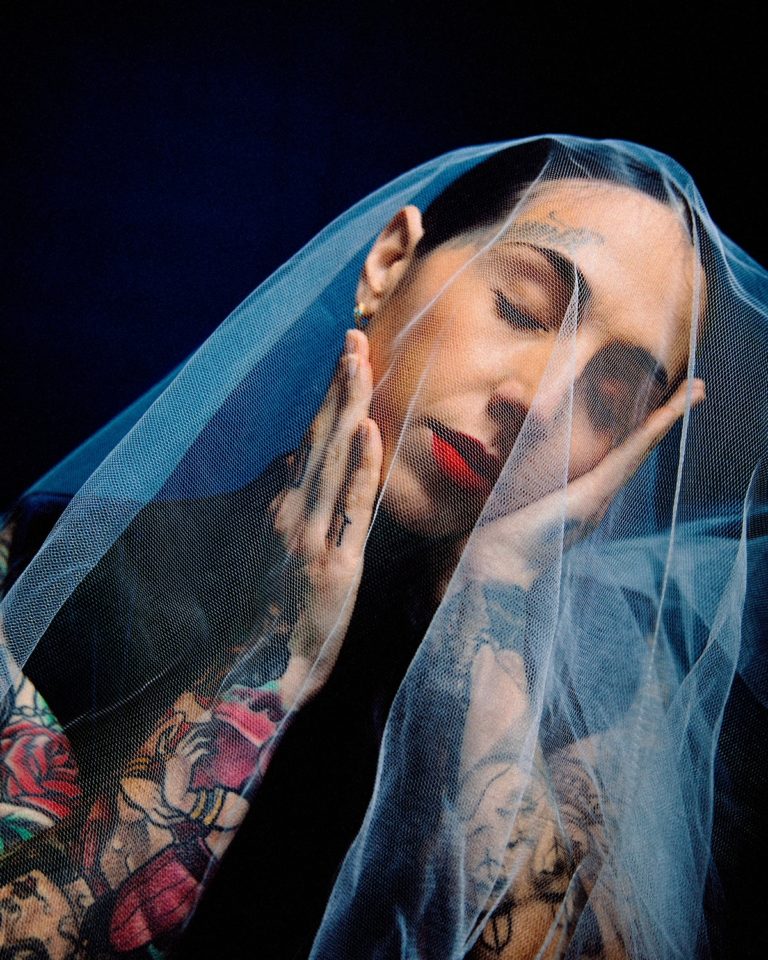

La Callas du slam belge

En chantier12 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

Poèmes et Tango

En chantier2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 1/3

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

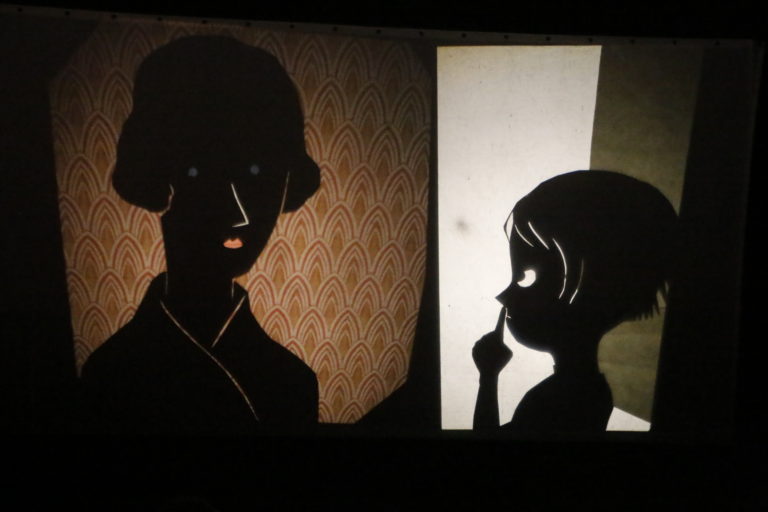

Et si Hansel avait consenti à être cuit vivant

Émois11 août 2024 | Lecture 5 min.

épisode 2/6

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

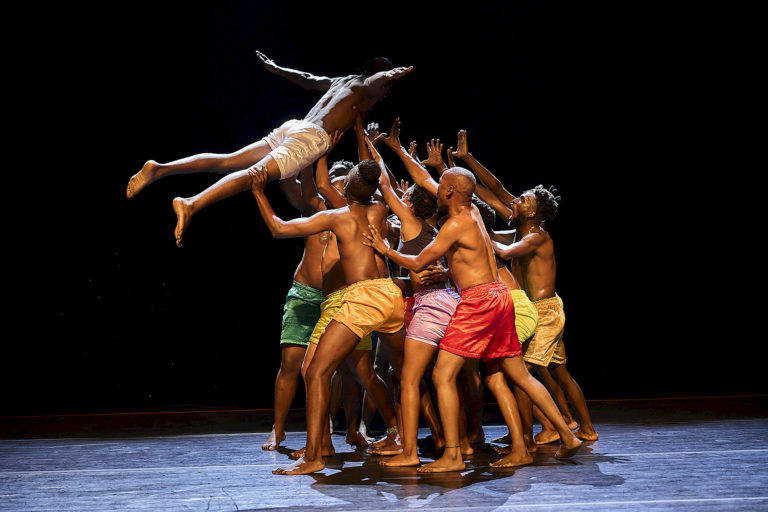

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

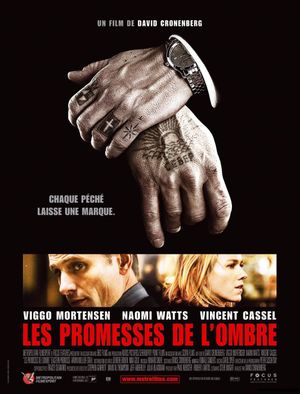

Le Couteau

Émois8 mai 2024 | Lecture 3 min.

épisode 6/8

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

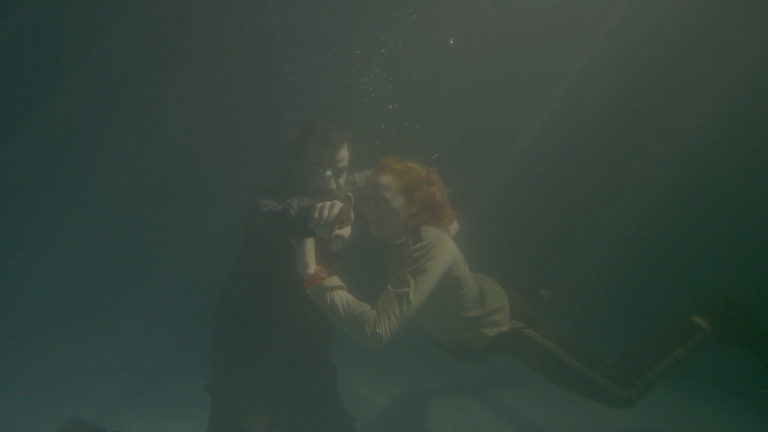

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

[VIDÉO] Science-fiction contemplative avec la bédéiste Lisa Blumen

En chantier14 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

007 à l’opéra

Émois4 janvier 2024 | Lecture 3 min.

épisode 3/6

Faire parler les littératures sous-exposées

En chantier18 novembre 2023 | Lecture 3 min.

épisode 1/9

«C'est quoi ta kouleur préférée?»

Émois17 septembre 2023 | Lecture 4 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Retour sur l'Auberge Cabaret Bethléem

Émois10 juillet 2023 | Lecture 4 min.

épisode 1/1

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien

Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.

épisode 10/15

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

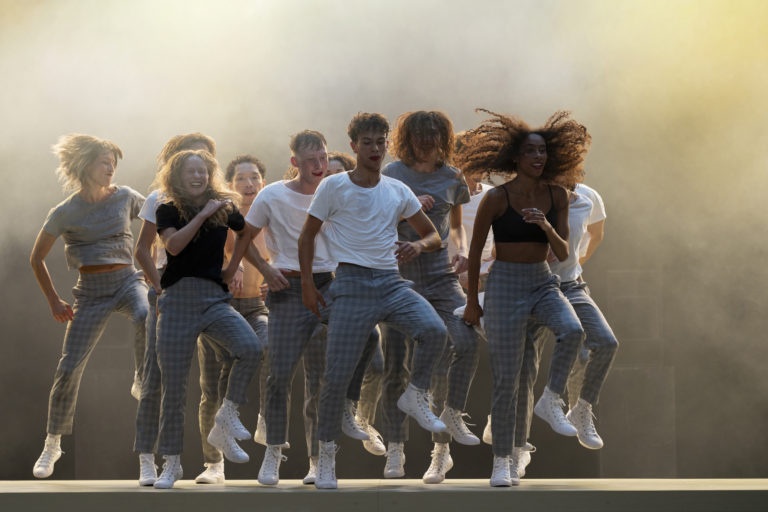

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

Abdel Mounim Elallami, un premier solo, un premier prix!

Au large27 mars 2023 | Lecture 0 min.

épisode 3/6

De la création à la pédagogie, un engagement continu

Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/15

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

VIRUS-32. Les Variations Zombiques.

En ce moment10 septembre 2022 | Lecture 2 min.

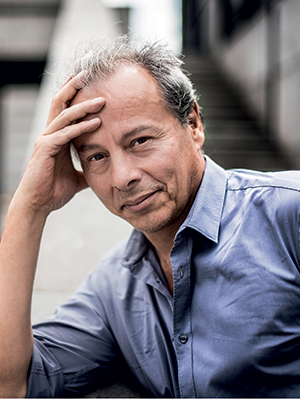

David Vann

Émois3 avril 2022 | Lecture 3 min.

épisode 2/15

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.

Le charme des titres avec un «ou» dedans

Émois9 décembre 2020 | Lecture 5 min.