Les murs ont la parole

Au large9 décembre 2022 | Lecture 10 min.

L’histoire basque contemporaine est marquée par l’organisation clandestine ETA (Euskadi Eta Askatasuna: Pays basque et Liberté), active de sa naissance en 1959 à sa dissolution en 2018. Cette organisation politique armée a lutté pour l’indépendance et le socialisme au Pays basque, en utilisant l’ensemble des méthodes de lutte armée révolutionnaire: terrorisme, sabotage, guérilla et manifestations de masse. Le vaste mouvement politico-culturel qu’elle a théorisé et engendré se nomme l’abertzalisme (patriotisme basque) de gauche (en rupture avec le mouvement abertzale de droite, crée en 1895, qui monopolisait jusque-là la lutte pour la défense de la souveraineté et de la culture basques). Si la partie du territoire basque située en France faisait partie de son cadrage théorique, ETA n’a ouvert un front qu’au Sud, contre l’Espagne, tandis que le Sud-Ouest de la France lui servit longtemps de base arrière.

ETA devient, après la Transition et la démocratisation de l’Espagne, une organisation dont le mode d’action terroriste est rejeté par la société espagnole et, à partir des années 1990, par une part majoritaire de la population basque. Le parti abertzale majoritaire, le PNB, condamne les actions armées d’ETA. Néanmoins, bien que difficile à chiffrer, un soutien diffus à la cause incarnée par l’organisation n’a cessé de s’y manifester, au-delà des territoires acquis à l’abertzalisme de gauche, que ce soit dans la revendication d’une amnistie totale ou partielle mais aussi dans la dénonciation de l’impunité des groupes paramilitaires soutenus par l’État espagnol. En 1998, le Pacte d’Estella scelle le rejet de la violence par les principaux partis abertzale.

De plus, en tant qu’organisation révolutionnaire classée à l’extrême gauche de l’échiquier politique, avec des composantes antiimpérialistes, antifascistes, antiénergies nucléaires («anti-Lemoniz»), marxistes, féministes, anarcho-syndicalistes… ETA a joui d’une sympathie et d’un soutien au niveau international, dus à sa proximité idéologique avec les mouvements de gauche en général, sud-américains en particulier. Selon les données d’Euskonews, ETA est tenue pour responsable direct de la mort de 815 personnes, dont 339 civils et 478 membres des forces de sécurité de l’État, des différents corps d’armée, de police et de renseignement. D’autre part, depuis la fin du franquisme, les forces de l’État et les groupes terroristes parapoliciers (GAL, BVE), affilié à l’extrême-droite et en partie pilotés par l’État espagnol, tuèrent 240 militants ou proches d’ETA, au cours d’environ 600 attentats. 70 personnes furent assassinées par ces organisations «illégales», dont seuls quelques membres furent incarcérés. En revanche, plus de 30000 personnes furent détenues pour avoir milité en faveur de de l’abertzalisme de gauche au Pays basque, et 5000 condamnées à des peines de prison ferme entre 1977 et 2001. C’est aussi la torture en tant que système répressif qui est dénoncée par les abertzale ainsi que de nombreux élus basques: plus de 5000 plaintes portées depuis 1977 (ceci sans comptabiliser les doléances remontant au franquisme).[1][1] Selon Euskonews, ETA a mené 3391 actions armées et 5946 sabotages entre 1968 et 2003, assassiné une trentaine d’élus politiques, séquestré entre 53 et 84 personnes, dont beaucoup de chefs d’entreprise, parmi lesquels une dizaine fut exécutée d’une balle dans la nuque. Elle a pratiqué l’impôt révolutionnaire sur une partie du territoire basque. Durant cette période, 42000 personnes furent directement menacées par l’organisation, 2000 à 3000 ont vécu sous escorte permanente, et des milliers furent condamnées à l’exil. Les associations des victimes du terrorisme militent pour la mémoire de cette violence politique subie, dont l’atteinte à la vie de vingt-deux enfants lors d’attentats sur des casernes ou dans des lieux publics. D’autre part, sont dénoncées par les abertzale l’implication directe du Ministère de l’Intérieur dans les assassinats de militants ou proches ainsi que la dispersion des prisonniers dans une centaine de prisons à travers la France et l’Espagne, avec une distance d’incarcération moyenne de 750 kilomètres du Pays basque. Ainsi, les familles de prisonniers relèvent 23 accidents graves et 14 décès occasionnés par les trajets afin de leur rendre visite. La torture en tant que système répressif est aussi dénoncée. Les plaintes n’ont abouti qu’à une dizaine de condamnations, mineures en comparaison à la longueur des peines subies par les abertzale, y compris pour délits d’expression. À ceci s’ajoutent une quinzaine de disparitions et de séquestrations suivies d’assassinat, de décès non élucidés en prison et lors d’interrogatoires, des millions d’euros d’amende, des centaines d’annulation de candidatures électorales…

Ces chiffres permettent de saisir la réalité d’un conflit basque qui ne se limite pas seulement à une répression démocratique proportionnée et légitime pour laquelle plaident certains analystes et décideurs politiques. De plus, la violence symbolique subie par la population des territoires dans lesquels ETA s’est implantée n’est, quant à elle, guère chiffrable. Elle n’en demeure pas moins un traumatisme collectif au Pays basque, dont l’expression est muselée par le récit dominant focalisé sur le terrorisme subi par la société espagnole.

Selon ce dernier, l’abertzalisme a monopolisé l’espace culturel basque, par une présence «imposée» dans les rues: graffitis, affichage, concerts… et la population serait contrainte à ces pratiques par la pression et les ambitions totalitaires qu’il impose.

Cependant, force est de constater que depuis la fin du terrorisme, le vote abertzale progresse et s’installe en tant que première force politique basque[2][2] Deux partis: PNB (abertzale de droite) + Bildu (abertzale de gauche). Ils sont largement en tête de la Communauté autonome basque (52 sièges sur 75), mais aussi en Navarre (17 sièges sur 50, à égalité avec la coalition de droite), mais pas en Pays basque français (2e ou 3e force, selon certains scrutins). Mais sur l’ensemble du Pays basque, ces deux partis abertzale cumulés ont une majorité électorale continue depuis 1978..

L’abertzalisme y est aujourd’hui largement perçu comme un acteur incontournable de la vie politique, à qui l’on doit le renouvellement au XXᵉ siècle de la culture et de la langue basques, ainsi que la lutte pour la reconnaissance d’une historiographie et d’une identité basques. Cependant, au niveau institutionnel, le récit des vainqueurs est entériné, profitant du délit d’apologie du terrorisme, utilisé abondamment depuis les années 2000 à l’encontre de l’expression des leaders d’opinion de la gauche abertzale. L’histoire des dominés est ainsi marginalisée. Les États français et espagnols qui intègrent aujourd’hui des conceptions abertzale et des réalités sociologiques qui en résultent, au nom de l’écologie culturelle et par pragmatisme politique, ont, depuis leur processus d’unification entamé au XIXᵉ siècle, eu pourtant vocation à l’exclusion de la langue basque[3][3] la langue basque est, aujourd’hui, en situation de diglossie, qui doit sa survie au combat mené par les abertzales, qui a abouti à l’institutionnalisation dont elle bénéficie aujourd’hui. Ils ont aussi contribué, au cours de ce processus, à restreindre les compétences juridiques locales et, plus largement, à déprécier et nier l’héritage identitaire basque au nom de l’universalisme dont ils s’estimaient porteurs.

Mais à l’heure où se tourne la page de la violence et des traumatismes sociaux qu’elle a engendré, les propos du leader abertzale Telesforo Monzon résonnent encore dans la conscience collective des territoires acquis à l’abertzalisme et à une culture politique contestataire:

«Pour nous, Zumalacarregui[4][4] Tomás de Zumalacárregui y de Imaz (1788-1835) fut un général navarrais qui joua un rôle fondamental dans les guerres carlistes. Son surnom de «Dernier des Basques» donné par Agustin Chaho, fait référence à son héroïsme martial. Sa figure a été approprié par le nationalisme basque, en tant que précurseur du mouvement de libération nationale et défenseur des fors, mais elle est disputée par le nationalisme espagnol. dans la première guerre carliste, Santa-Cruz[5][5] Le prêtre-soldat Manuel Santa-Cruz Loidi (1842 -1926) s’illustra durant la dernière guerre carliste. La violence de Santa-Cruz et les massacres qu’il a perpétré ont été instrumentalisé à son encontre et l’ont discrédité auprès de son propre camp carliste, qui finit par le pourchasser. Après d’être repenti, il s’exila en Jamaïque, puis en Colombie. dans la seconde, J.A. Aguirre[6][6] José Antonio Aguirre (1904 – 1960) fut le premier chef de Gouvernement basque durant la Guerre civile espagnole, puis figure de l’opposition au franquisme. luttant en 36 contre le fascisme international et ETA, sont une même guerre. Guerre dont l’origine est dans le vol de la souveraineté de notre peuple».

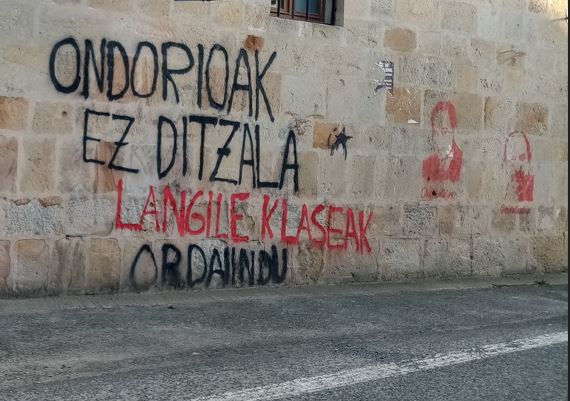

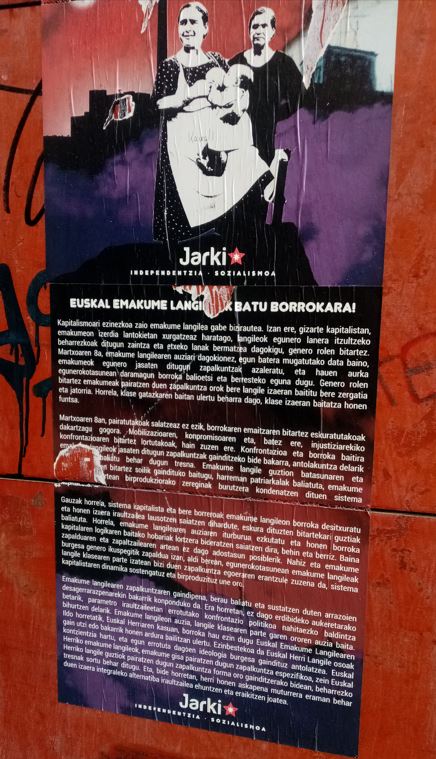

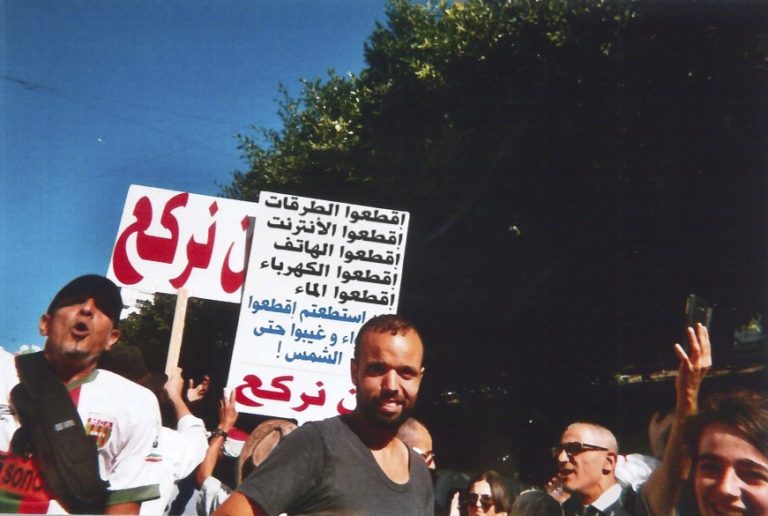

Dans ce contexte de dichotomisation du récit historique, les villages du Nord de la Navarre, parmi les fiefs de la gauche indépendantiste basque, ont vu leur liberté d’expression confisquée. Ils choisissent donc de clamer leur héritage politique et leur soutien à des prisonniers que beaucoup perçoivent comme des enfants du pays, par l’expression murale. Le récit espagnoliste selon lequel l’État aurait débarrassé le Pays basque d’un mouvement politique totalitaire n’a pas d’écho dans ces vallées, acquises à l’abertzalisme de gauche. Et leurs habitant·es entendent maintenir la tension d’une lutte politique et le soutien à leurs prisonniers. De plus, le féminisme qui s’oppose au traditionalisme catholique espagnol, l’accueil des réfugiés, les droits des minorités, sont autant de sujets ardemment défendus. Ainsi, dans certaines localités de Navarre et de Guipuzcoa, qui «résistent encore et toujours à l’envahisseur» selon un mythe national résistantialiste, la mémoire collective est chargée tant de rancœurs que d’espoirs.

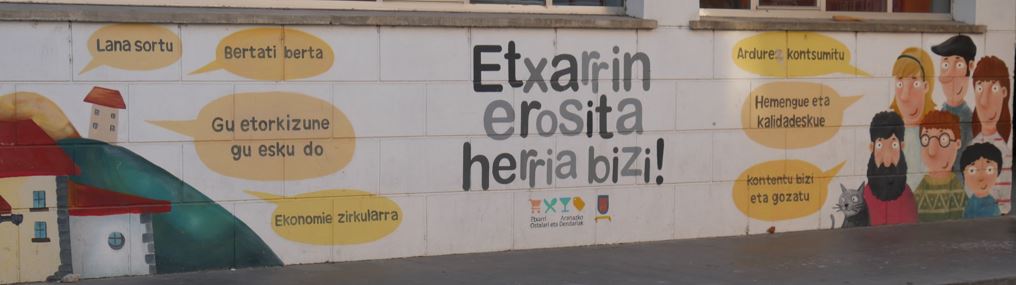

L’injustice subie s’exprime donc sur les murs. Dans certains villages, il n’est pratiquement pas une paroi, y compris dans les écoles, qui ne porte une fresque. En réponse à une liberté d’expression contrainte, les murs ont la parole, à la croisée du street art et du drame politique qui s’y est noué sur plusieurs générations. Les revendications nationalistes se joignent à celles du socialisme. Le soutien aux prisonniers, le souvenir des martyrs, l’exigence d’enquêtes sur les tortures y sont exprimés en premier lieu, mais la convergence des luttes et le soutien à des projets économiques alternatifs y sont aussi largement étayés. L’objectif étant d’illustrer la présence d’une force politique populaire, localiste et anti-système, ainsi que le prix payé collectivement pour la défendre. Tandis qu’aucune expression de soutien à l’État et aux forces de l’ordre ou d’hostilité au mouvement abertzale ne sont visibles dans ces villages, les fresques peintes par les maisons de jeunes et des collectifs d’artistes sont entretenues, et rénovées constamment.

Au sein d’une poignée de localités acquises à l’abertzalisme de gauche, la densité et l’ancienneté des fresques politiques singularisent un paysage urbain, et illustrent l’objectif que porte le mouvement: maintenir l’antagonisme entre l’identité nationale basque et espagnole/française, et la politiser en y greffant l’espoir d’un autre projet de société.

À droite, expression du refus des aménagements portuaires industriels.

considéré comme inhumain.

Pour aller plus loin:

BORDES Anne-Marie, «De la Violence à la paix», Basque(s), Cairn, Pau, 2019.

DAVANT Jean Louis, L’Histoire du Peuple Basque, Elkar, Bayonne, 1977.

ELORZA Antonio, GARMENDIA José, JAUREGUI Gurutz, DOMINGUEZ Florencio, UNZUETA Patxo, Una Historia de ETA, Temas de Hoy, Madrid, 2000.

LETAMENDIA Francisco, Historia de Euskadi : el nacionalismo vasco y ETA, Ruedo Iberico, Paris, 1975.

Vous aimerez aussi

Quand la musique enterre le bruit des bombes

Au large21 mars 2022 | Lecture 10 min.

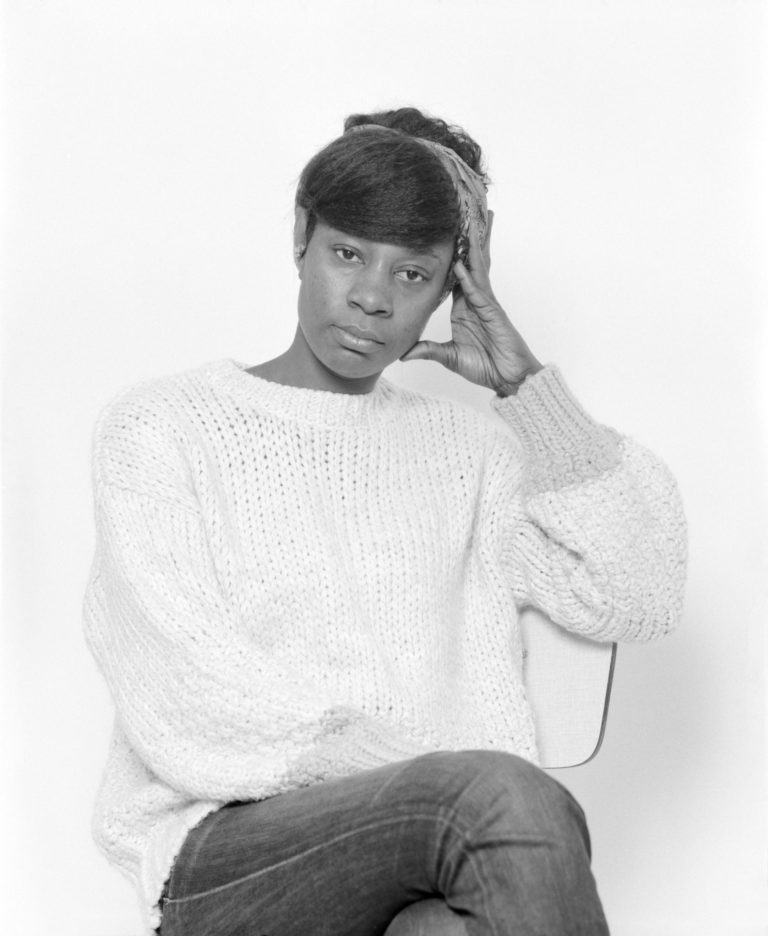

Rosine Mbakam

Grand Angle10 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 5/18

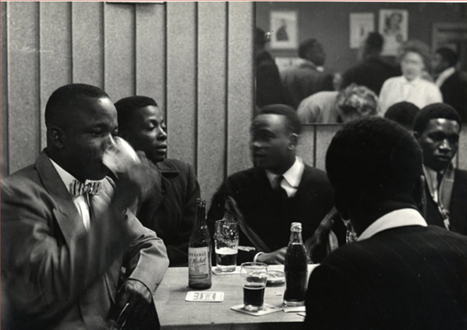

Une nuit à l'Union saint-gilloise

Émois7 mars 2022 | Lecture 13 min.

épisode 2/4

David Murgia & Odile Gilon

Grand Angle21 décembre 2025 | Lecture 2 min.

épisode 9/9

Réinventer... soi, sa production, son projet

Grand Angle12 décembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 3/4

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Créer toujours plus… Avec toujours moins?

Grand Angle29 octobre 2025 | Lecture 7 min.

épisode 2/4

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Sortir du cadre... Pour mieux créer?

Grand Angle29 septembre 2025 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Soutenir les désirs artistiques, à quel prix?

Grand Angle26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Hollywood Boulev'art: dans les marges du street-art

En ce moment14 août 2025 | Lecture 5 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Véronique Clette-Gakuba & Zora Snake

Grand Angle5 mars 2025 | Lecture 2 min.

épisode 4/9

Laurence Rosier & Emilienne Flagothier

Grand Angle12 février 2025 | Lecture 2 min.

épisode 3/9

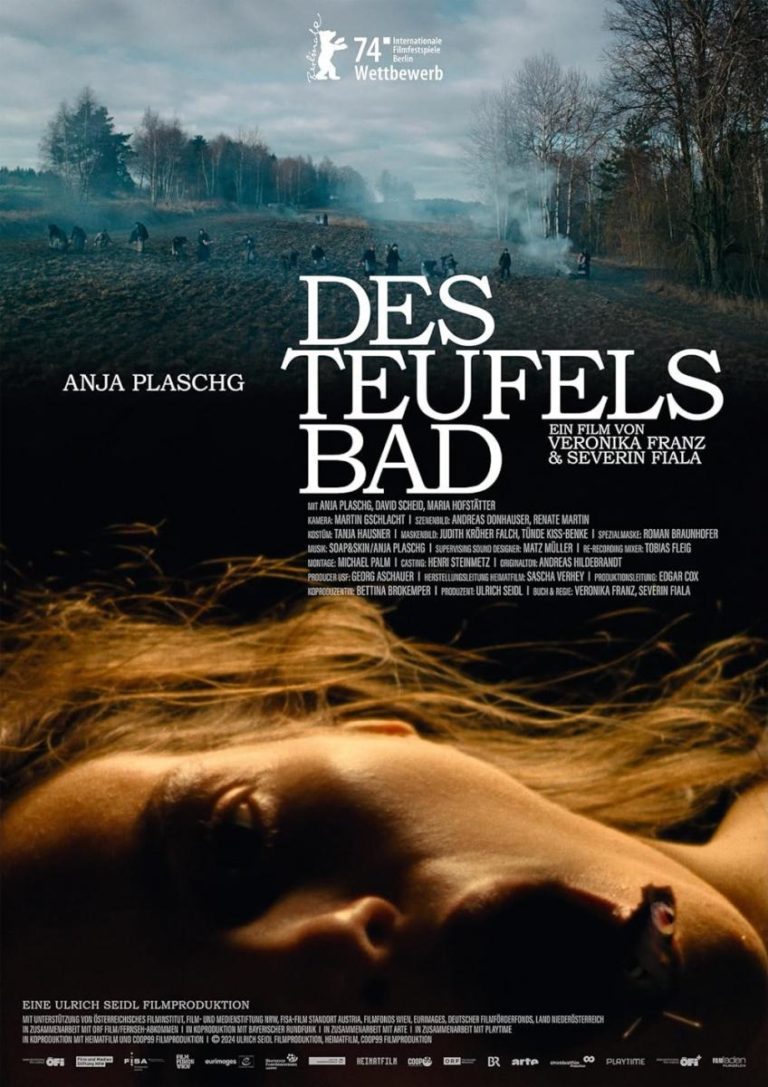

«Des Teufels Bad» de Veronika Franz et Severin Fiala

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 4 min.

épisode 3/6

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Art et migration

Grand Angle2 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Emilia Perez

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

épisode 4/16

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

La fille de son père

Émois3 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/4

Le successeur

Émois3 juillet 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/4

Quelle place pour la culture dans les partis?

Grand Angle1 juin 2024 | Lecture 12 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

Ma déficience visuelle ne devrait pas être un frein

Émois10 avril 2024 | Lecture 1 min.

épisode 1/1

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

En écoutant Tous à poil! Histoire de la nudité

En ce moment30 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Lumière sur le vitrail dans l'atelier de François et Amélie

En chantier7 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

L'Amphithéâtre Patrice Lumumba

Grand Angle27 juin 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

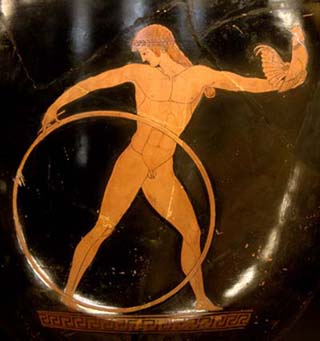

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

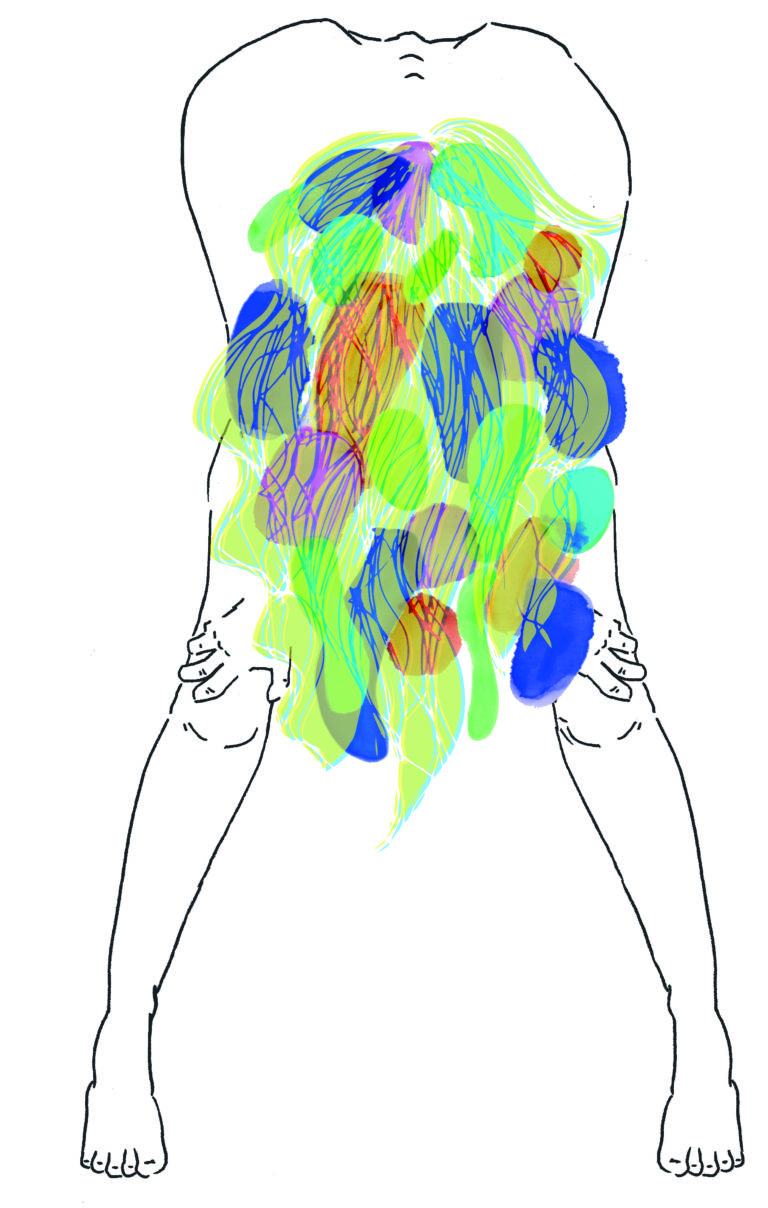

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Les Halles de Schaerbeek. Toute une histoire!

Émois5 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

Scénographe et maman

Grand Angle30 septembre 2022 | Lecture 2 min.

épisode 3/6

Il était une fois les effets spéciaux

Grand Angle20 septembre 2022 | Lecture 5 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

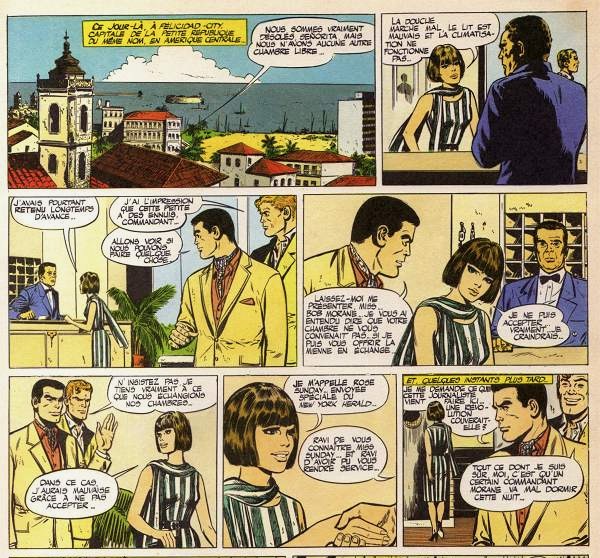

Bob Morane

Émois28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/15

«Désir ou amour, tu le sauras un jour.»

Émois18 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 3/3

Rockeur et traducteur

Grand Angle13 mai 2022 | Lecture 1 min.

épisode 11/18

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

«Faut pas dire à qui je ressemble, faut dire qui je suis.»

Émois21 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/3

Saxophoniste et importateur d'huile d'olive

Grand Angle11 avril 2022 | Lecture 2 min.

épisode 8/18

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

«L'amour c'est compliqué, les sentiments sont profonds.»

Émois14 février 2022 | Lecture 1 min.

épisode 1/3

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.