Love is not an orange

En ce moment22 septembre 2023 | Lecture 6 min.

«We won our independence, but lost our mothers».

Au début des années 1990, après avoir proclamé son indépendance, la Moldavie entre dans une nouvelle phase de son histoire marquée par l’indépendance et la liberté. Cependant, cela ne s’est pas fait sans sacrifices. Dans cette jeune nation indépendante, tout ce qui pouvait constituer une démocratie libérale était nouveau. C’est ainsi que les hommes sont appelés à gouverner et les femmes à subvenir aux besoins de la famille par le travail.

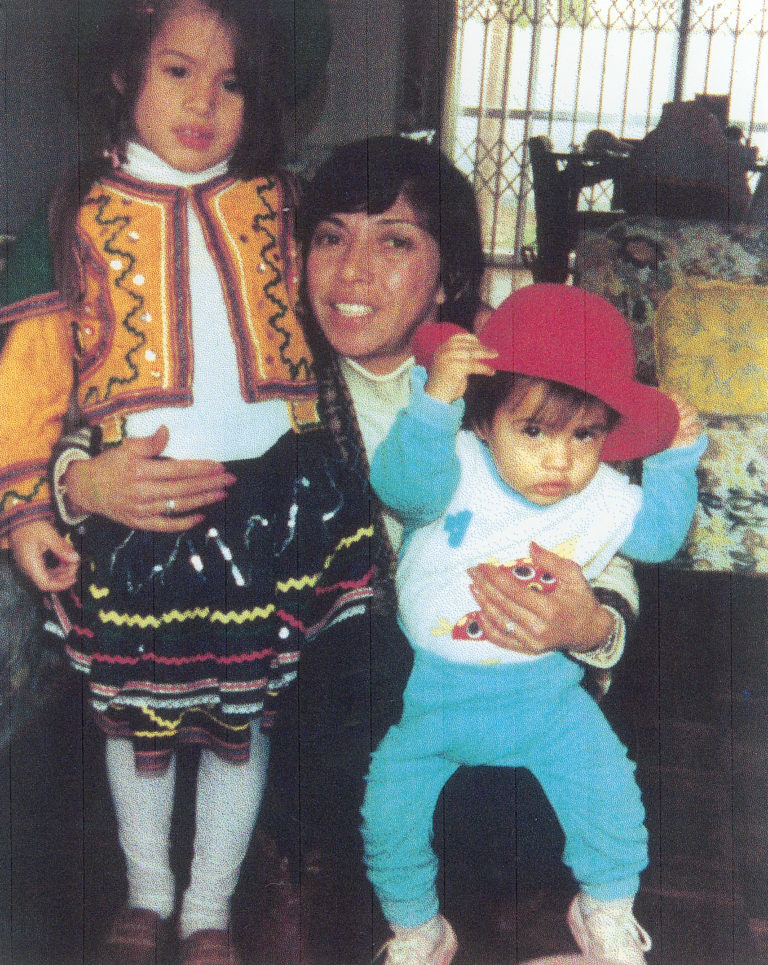

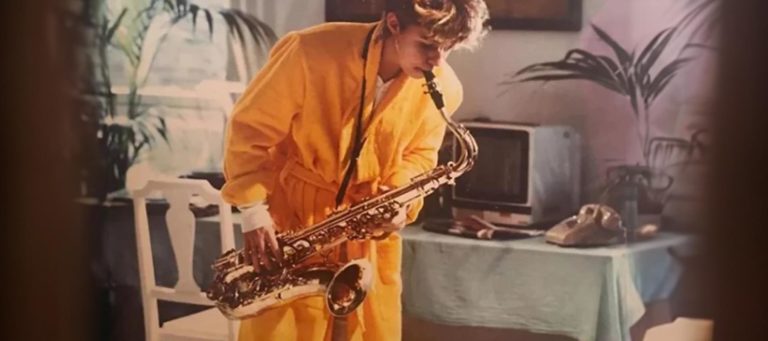

C’est le début d’un nouveau chapitre douloureux de l’histoire de la Moldavie; de nombreuses femmes quittent le pays pour soutenir leur famille. Leur vie à l’étranger ne leur permettant pas de retourner chez elles aussi souvent qu’elles le voudraient, ces femmes développent un moyen particulier de rester en contact avec leurs proches: l’envoi de boîtes remplies de cadeaux et de nourriture. En retour, elles reçoivent de la part de leurs enfants des cassettes vidéo.

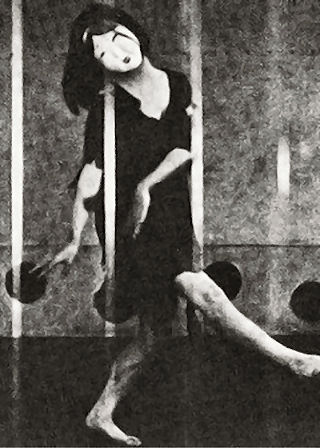

À travers ces archives privées intimes, Otilia Babara dépeint la fragilité des liens familiaux entre mères, pères et enfants, contraints de vivre séparés pour survivre dans un monde qui leur est complétement différent. Narrant la diaspora des femmes moldaves à la fin des années 1990, Love is not an orange illustre l’enthousiasme de l’indépendance, mais aussi les défis de la transition post-Soviétique.

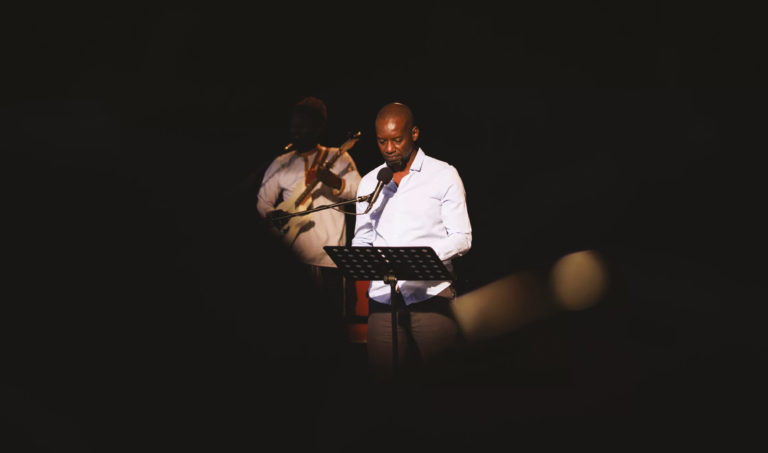

Otilia Babara est une réalisatrice de documentaires originaire de Moldavie, vivant actuellement à Bruxelles. Elle a participé au DocNomads Master Program et à l’édition 2013 de la Berlinale Talents. Fascinée par les histoires inédites de femmes, elle a réalisé et produit les courts-métrages Irene (2015), Blossom (2014) et Women on Canvas (2009). Elle est attirée par celles et ceux qui passent généralement inaperçu·es. Ses films révèlent de grandes blessures cachées dans de menus détails.

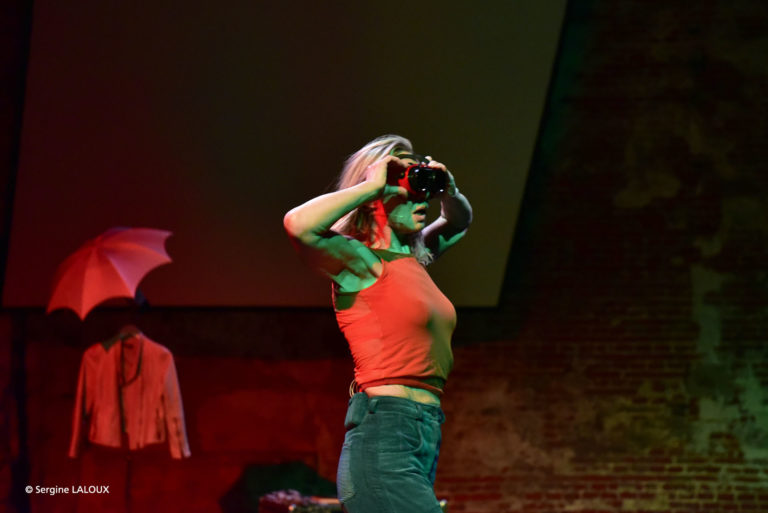

Un premier documentaire

Love is not an orange est son premier long métrage documentaire qui a fait sa première internationale au Festival international du film de DokLeipzig en 2022. Depuis, il a raflé de nombreux prix: projeté à Vision du Réel et à la MoMa DocFortnight, il a reçu le Silver Eye Award pour le meilleur documentaire d’Europe centrale et orientale, le prix CEI au festival du film de Trieste en Italie et une mention spéciale à One World Romania à One World Romania.

Une expérience vécue

Durant son adolescence, Otilia est marquée par le départ de la meilleure amie de sa mère. Mais c’est plus particulièrement son retour qui enclenche l’envie de créer un film documentaire. Car après tant d’années à l’étranger, celles qui sont parties sont confrontées aux difficultés de maintenir des relations à distance. Elles font face à une société qui a évolué et qui a du mal à les reconnaitre. C’est l’ingratitude de l’histoire pour le sacrifice consenti par ces femmes et leurs familles.

Pour la réalisatrice, c’est le début d’un long processus de création, qui démarre avec la volonté de ne pas s’immiscer dans la réalité et l’intimité des familles. Ainsi, elle décide que le film sera produit à partir de récoltes d’archives vidéos brutes. «À partir des archives initiales, il y avait plusieurs films possibles…» nous confie Otilia Barbara.

Choisir c’est renoncer

Le choix tranché dans le processus créatif implique une organisation et des règles strictes. Le film sera composé de différents fragments de vidéos personnelles de familles moldaves recueillies par l’équipe de production. Chaque vidéo sera visionnée méticuleusement avant d’être sélectionnée pour le montage.

Ce processus résulte de la volonté de réalisme et d’authenticité qui transparaît dans les vidéos familiales. Il offre une esthétique subtile, particulière au film. L’utilisation d’archives vidéo permet en effet d’évoquer avec justesse le caractère impalpable du sentiment de séparation de ces familles dans un contexte social et économique transitoire.

Le rapport à l’archive et sa gestion créative sont remarquables. L’archive est présentée de manière ambivalente, elle est à la fois narrative et émotionnelle. Toutefois, le respect de l’archive en tant que document historique est bien présent: l’image n’est pas rééditée. Elle garde son intégrité et l’histoire n’est pas réécrite.

Des preuves de l’existence

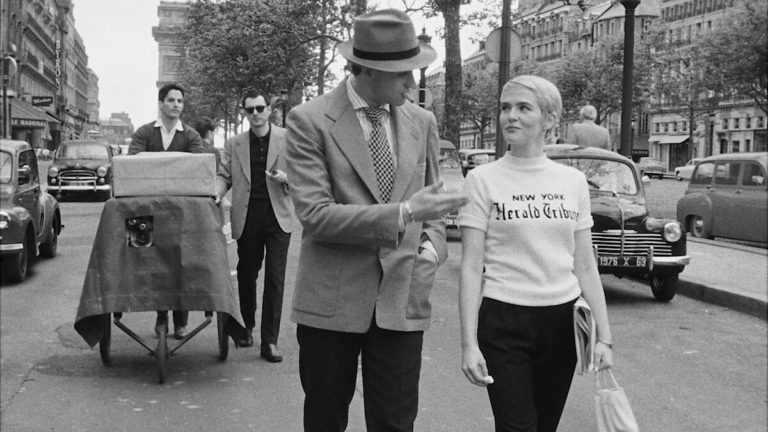

La démocratisation de la photographie débutée dans les années 1960-70, a vu émerger de nombreuses photos de bébés ou de moments de familles, que Susan Sontag décrit comme des «preuves de l’existence». Les vidéocassettes réutilisées pour Love is not an Orange se font les témoins d’une période économique et politique particulière. Comme Sontag l’a si justement qualifié, il s’agit de «fragments d’art rattachés au réel», cette fois-ci en mouvement.

Les plans retenus pour le film exposent de réels rituels filmographiques. Tout comme il a fallu «prouver l’existence», il s’agit désormais de prouver que les enfants, les familles, se portent bien, et que le sacrifice des exilées n’est pas vain: il permet de subvenir aux besoins communs.

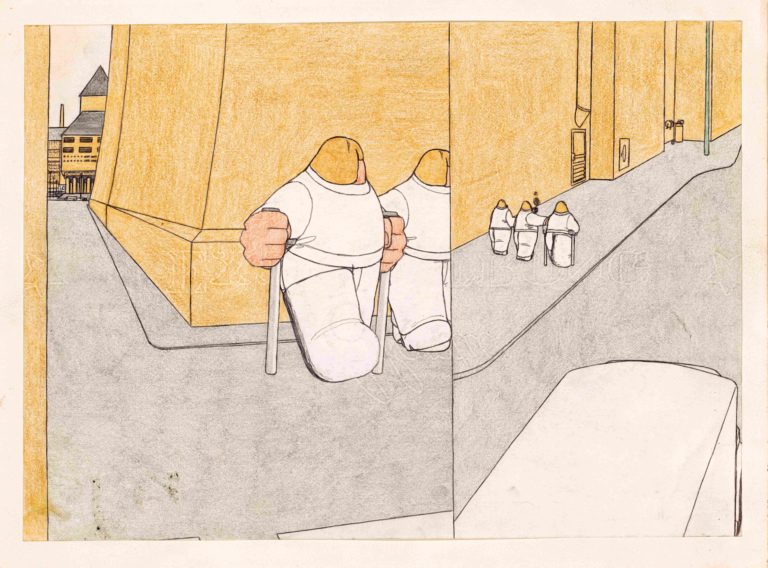

La fragmentation de l’image: une métaphore de la séparation?

L’esthétique du film n’a rien d’anodin: il incarne la rupture économique et politique post-soviétique vers la démocratie libérale occidentale. Pour les femmes qui sont parties, la souffrance a donné lieu à un choix draconien entre la poursuite de l’exil pour maintenir le niveau de vie offert aux familles, ou leur présence auprès des leurs. Entre matérialité et maternité.

Les symboles de l’héritage soviétique et les symboles occidentaux s’affrontent dans les plans-séquence. Les références à McDonalds et à d’autres marques occidentales font désormais partie de la vie des Moldaves, symbolisant l’entrée du capitalisme dans le pays et annonçant de nouveaux modes de vie. De simples indices qui semblent finir par s’opposer véritablement, tels des protagonistes au sein d’un film familial où ils n’auraient pas leur place. Ils créent un certain malaise, né du contraste d’une nouvelle politique économique qui s’immisce dans l’intimité des familles. Il en résulte un documentaire très photographique dont les images vacillantes des vidéos cassettes tendent vers un graphisme assumé. Certaines séquences, brutes, arborent des glitchs [1][1] anomalies. Cette défaillance de pixels crée une image encore plus trouble, imparfaite. Une façon d’évoquer de manière plus juste le souvenir familial qui s’estompe?

L’invisibilisation de l’émigration: un fardeau à double sens

Dans ce rapport de communication si particulier, on peut mentionner le choix de la réalisatrice d’invisibiliser la figure de l’émigrée moldave. Elle est invisibilisée en tant que travailleuse, en tant que mère. Au cours du documentaire, on voit ces femmes partager leurs pensées et des images de leur nouveau pays, mais jamais leurs visages. Il s’agit d’un choix esthétique conscient de la réalisatrice, visant à critiquer la place de l’émigrée au sein de la société qu’elle rejoint. Il représente également la force dont ces femmes doivent faire preuve, étant responsables de leur famille en Moldavie et devant rejeter toute émotion et toute faiblesse. Cette invisibilisation représente également l’absence et les conséquences les plus marquantes des relations à distance: l’oubli progressif des traits physiques qui caractérisent une personne.

Rendre des comptes ou justifier

La pression familiale est accentuée par les demandes répétées des adultes de «donner des preuves de l’existence». On demande en réalité aux enfants d’interpréter un rôle. Celui de l’enfant satisfait, épanoui: «dit bonjour, parle à ta mère». Un aspect performatif vis-à-vis de la caméra apparaît, afin de rassurer les mères. Une fois encore, le sacrifice ne peut pas être vain. La famille, des deux côtés, ne partage que ce qui va bien. Comment? En se focalisant sur le matériel: les discussions tournent, en effet, autour des objets envoyés, mais jamais autour des sentiments.

Ainsi, la nourriture endosse un rôle de liant: elle est à la fois un prétexte à l’échange et une métaphore de l’absence.

Les émotions ressenties sont surtout liées à l’espoir des enfants. Mais celui-ci se dégrade progressivement. On le voit par l’alternance entre des moments drôles et des moments nostalgiques. Ce rythme émotionnel s’oppose à l’évolution progressive de la communication, et cela crée une confusion. Plus le contact semble possible, plus les membres de la familles le rejettent. Ils deviennent des étrangers.

Si, à première vue, l’amour et les liens familiaux semblent transcender le traumatisme de la séparation, le contexte et les expériences de ces familles ont été, et continuent d’être, bien plus complexes.

Un film à voir absolument.

Love is not an orange d’Otilia Babara

Prochaine projection à Bruxelles le 23 septembre 2023 à 20h30 au Beursschouwburg.

Vous aimerez aussi

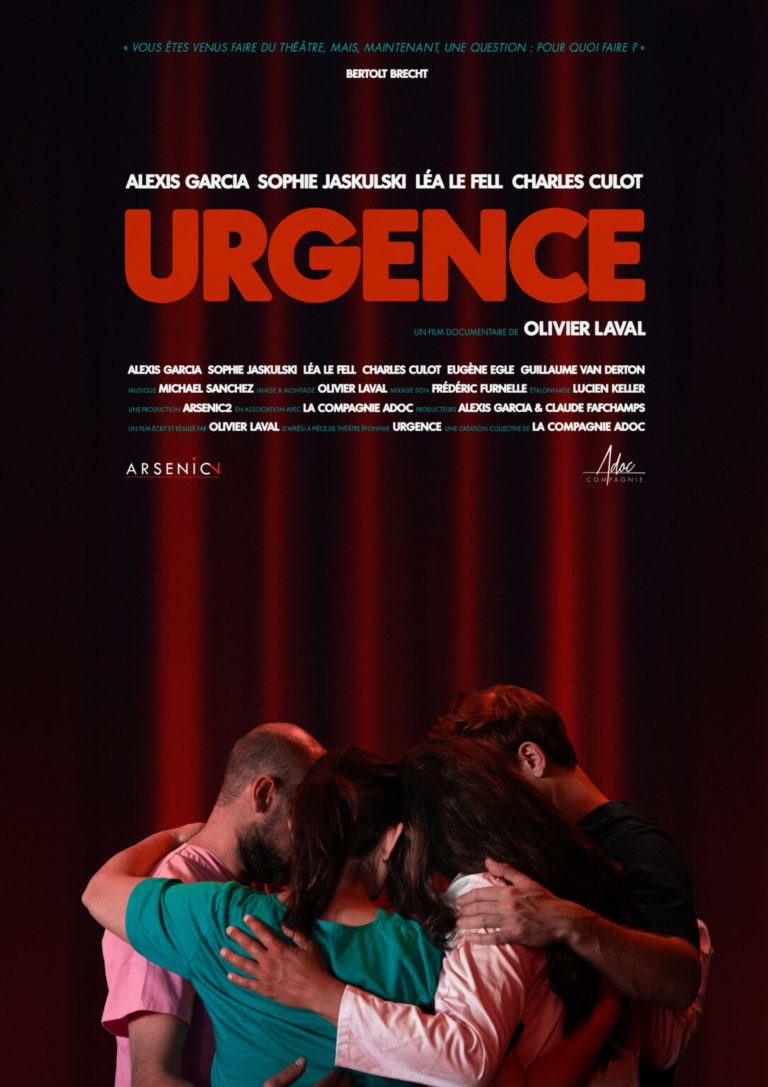

«Jouez, jouez, jouez!»

Au large30 janvier 2022 | Lecture 10 min.

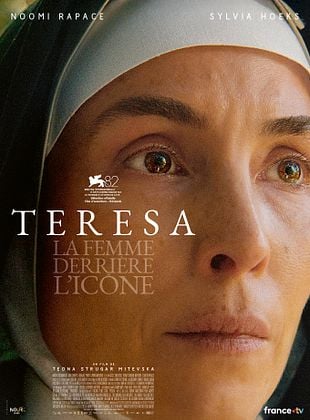

Cinéaste et thérapeute corporelle

Grand Angle14 octobre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 18/18

Des fourmis et des pommes

En ce moment28 décembre 2021 | Lecture 6 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Politique de la douceur

Grand Angle10 mars 2023 | Lecture 9 min.

Le cinéma bricolé de Marie Losier

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 4 min.

Danse jeune public

En ce moment20 janvier 2026 | Lecture 3 min.

Un film monde

En ce moment16 janvier 2026 | Lecture 5 min.

Nos errances: histoire de persévérances

En chantier13 novembre 2025 | Lecture 2 min.

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Kassia Undead

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 3 min.

Día de Muertos

En ce moment24 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Nouvelle Vague

Émois17 octobre 2025 | Lecture 4 min.

Un retour en Yougoslavie

En ce moment10 octobre 2025 | Lecture 2 min.

Mercedes Dassy

En ce moment26 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Bruxelles, la Congolaise

En ce moment12 septembre 2025 | Lecture 2 min.

Hollywood Boulev'art: dans les marges du street-art

En ce moment14 août 2025 | Lecture 5 min.

Le Piège

En ce moment20 juillet 2025 | Lecture 2 min.

A Page of Madness

En ce moment8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

La Maison Gertrude

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 2 min.

Les désirs dans les mondes de l'art

En ce moment16 mai 2025 | Lecture 1 min.

L’ombre des espèces

En ce moment28 mars 2025 | Lecture 2 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Puissances seules

En ce moment11 mars 2025 | Lecture 2 min.

Salutations Mistinguettes

En ce moment7 mars 2025 | Lecture 2 min.

«Quelque chose de paisible, de tranquille et de beau»

En ce moment30 janvier 2025 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Le Pacha, ma mère et moi

Émois5 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 11/16

Les châteaux de mes tantes

En ce moment2 décembre 2024 | Lecture 2 min.

The Substance

Émois22 novembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 9/16

Strange Darling

En ce moment22 septembre 2024 | Lecture 1 min.

épisode 6/16

Saravah

En ce moment21 août 2024 | Lecture 2 min.

épisode 5/16

Emilia Perez

En ce moment15 juillet 2024 | Lecture 1 min.

épisode 4/16

Spoorloos/The Vanishing

En ce moment1 juillet 2024 | Lecture 2 min.

épisode 3/16

Vice-Versa 2

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 2 min.

épisode 2/16

Knit’s Island

En ce moment26 juin 2024 | Lecture 3 min.

épisode 1/16

Le festival TB²

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 3 min.

Orlando: ma biographie politique, et des lieux qu’on habite ensemble

Émois17 mai 2024 | Lecture 5 min.

épisode 4/5

Laura Mulvey

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 1 min.

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

À l’épreuve de la matière

En ce moment11 mars 2024 | Lecture 4 min.

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Poor Things

Émois16 janvier 2024 | Lecture 5 min.

épisode 13/15

Priscilla

En ce moment7 janvier 2024 | Lecture 6 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

Au pays de l’or blanc

En ce moment22 octobre 2023 | Lecture 4 min.

épisode 6/7

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

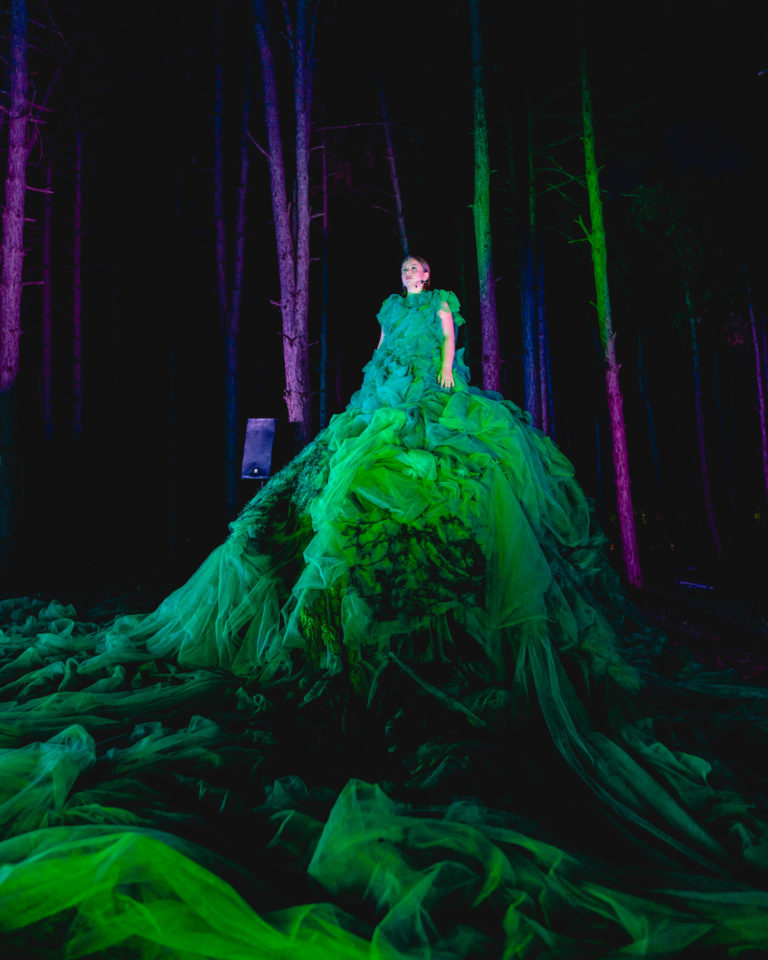

Contre Nature

En ce moment5 juillet 2023 | Lecture 7 min.

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Foncez vers l’extase, avant qu’il ne soit trop tard!

En ce moment15 mai 2023 | Lecture 2 min.

Family Matters

En ce moment25 avril 2023 | Lecture 4 min.

Trois podcasts du carnaval

Émois4 mars 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/6

Silent Night. Last Christmas?

En ce moment9 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

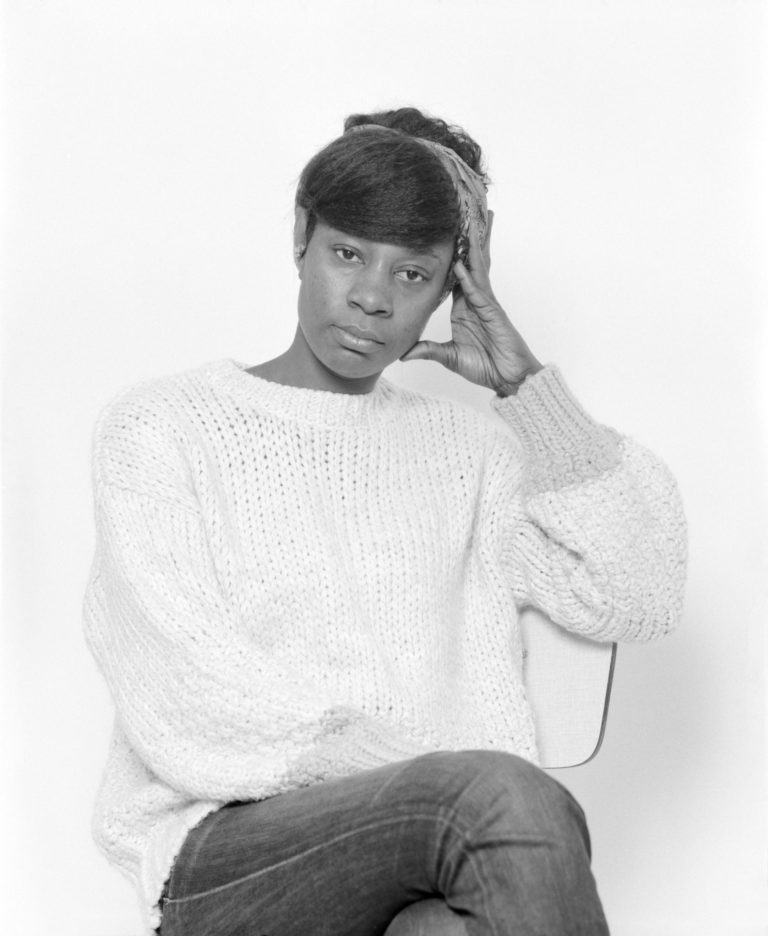

Rosine Mbakam

Grand Angle10 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 5/18