Le design: une chorégraphie d’idées

Au large17 novembre 2025 | Lecture 10 min.

Glasgow. À la charnière du XIXe et XXe siècle, dans le foisonnement décoratif du mouvement Arts & Crafts, de l’imagerie celtique et du japonisme, le travail interdisciplinaire (sur papier, textile, métal, &c.) de quatre étudiant·es de la Glasgow School of Art contribua au mouvement de l’Art Nouveau. La ville porte encore l’empreinte de cet essor artistique qui influença considérablement Gustav Klimt. La plus grande ville d’Écosse, ancienne cité industrielle prospère, accueille la onzième édition du INTL (International Assembly, anciennement Graphic Design Scotland) qui rassemble conférences, workshops, concours et exposition autour des arts graphiques. Une entreprise lancée en 2014 par Beth Wilson et James Gilchrist l’année de leur diplôme, frustré·es par les raideurs de leur institution académique, et désireux·ses de créer un espace pour continuer à apprendre et évoluer. Le public fervent qui s’y presse est essentiellement constitué de jeunes designers.

La technologie au service d’un design intelligent

Quand Talia Cotton, première intervenante, demande à l’assemblée quelle est la question qui taraude le plus les designers aujourd’hui, la réponse fuse, sans appel: «What is designing when the world is burning?». Invitée au KIKK à Namur en 2024, cette New-Yorkaise born and bred dirige aujourd’hui son propre studio après quelques années chez Pentagram, aux côtés des fameux Paula Scher et Michael Bierut (entre autres). Spécialiste du code, Cotton s’emploie à mettre la technologie au service d’un design intelligent. Cotton nous interpelle à nouveau: qu’est-ce qui nous attire tant dans les dessins complexes des motifs que l’on observe sur les couvertures des anciens livres qui peuplent les bibliothèques victoriennes? — «Craft and care», répond-elle. «Craft» est un concept difficilement traduisible en un seul mot en français, tant l’«artisanat» est encombré de références péjoratives, contrairement aux gestes augustes des Artistes (avec majuscule) dont on encense volontiers le «génie» créatif.

C’est donc du savoir-faire, mais aussi du soin, impliquant tous deux temps et réflexion, qu’elle propose d’opposer aux intelligences artificielles, les special guests invisibles mais néanmoins très présentes au festival.

Usurpatrice en chef

L’industrie du cinéma est peuplée de faussaires dont Annie Atkins fait partie. Aujourd’hui aussi célèbre que l’était le studio MinaLima (qui a imaginé et créé l’univers graphique complet de la série de films Harry Potter), elle est elle-même sous les feux des projecteurs depuis ses collaborations successives avec Wes Anderson et Steven Spielberg. Le succès de son travail pour The Grand Budapest Hotel en particulier, mais aussi Isle of Dogs, The French Dispatch ou le remake de West Side Story a mis en lumière le labeur invisible des «production designers». Depuis son studio dublinois, (elle est d’ascendance irlandaise et galloise), elle et son équipe élaborent tous les accessoires en papier que nous voyons à l’écran mais dont personne ne se soucie vraiment. À juste titre, car nul n’est supposé les regarder avec attention. Cependant, l’œil –même inattentif– des spectateur·ices compte, car ces détails concourent à ancrer la narration. Atkins souligne que, si les interprètes sont parfaitement capables d’incarner de manière crédible des personnages devant un green key, leur expérience de jeu peut également être influencée par un décor convainquant, de la même manière qu’ils/elles endossent parfois plus facilement un nouveau rôle quand ils/elles en revêtent le costume. À son actif: une majorité de (fausses) lettres d’amour et de (fausses) cartes d’évasion. C’est aussi elle qui dessine à l’encre et annote en japonais chacune des cartes des îles de l’archipel que l’on distingue à peine derrière Tracy Walker dans Isle of Dogs. Car elle n’utilise pas (encore?) l’intelligence artificielle pour des raisons légales. La plupart des objets qu’elle conçoit sont des falsifications, les plus convaincantes possibles, dans un souci permanent de pertinence historique. Elle avoue préférer fabriquer des tampons encreurs à la main plutôt que passer du temps sur Photoshop à imiter l’imperfection d’un cachet apposé sur un (faux) passeport. Faisant écho au «craft» et au «care» évoqués par Talia Cotton, elle précise: «Avec les logiciels, nous n’obtenons pas ces adorables anomalies» qu’offrent les accidents heureux – et dont tous les graphistes connaissent l’inestimable valeur.

Pali Palavathanan, fondateur et directeur artistique de Templo, exprime combien son enfance en tant que réfugié a façonné sa relation avec l’art, et espère utiliser ses expériences personnelles pour aider à amplifier les voix et mettre en lumière les communautés touchées par ces problèmes. Utiliser le pouvoir positif du design pour le changement social, c’est donc la mission que se donne cette agence londonienne, éminemment soucieuse des questions de diversité, tout autant que des responsabilités qui incombent à celles et ceux qui jouissent de privilèges. En particulier, lorsque leur mission consiste à repenser l’identité des marques traditionnelles. Quitte à susciter le courroux des habitués qui se déchaînent sans vergogne sur les plateformes en ligne. La stratégie de Templo embrasse tous les aspects de la communication visuelle dans son tourbillon audacieux – car il faut du courage pour rompre avec le passé. Aux designers d’aujourd’hui échoit la mission de tisser des liens entre l’analogique et le digital, et d’injecter plus d’espièglerie dans la communication.

L’humour comme lubrifiant pour la créativité

Même constat chez Yukiko, basé à Berlin, qui, avant d’enjoindre le public à suivre les points cardinaux de leur pratique artistique, rappelle combien l’humour est un lubrifiant pour la créativité. Se décrivant elleux-même comme «un bain thermal de créativité qui détendra vos objectifs jusqu’au plus profond de vous-même», Tonia Kozlova, qui représente l’agence, insiste auprès du public de graphistes dans la salle : il est au moins aussi important de faire des pauses de temps en temps que de travailler avec conviction et ardeur pour changer le monde. Après avoir montré des exemples réjouissants de leurs réalisations pour HKW (Haus der Kulturen der Welt), Kozlova revendique l’intérêt et l’importance d’une réflexion post-mortem. Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Mais aussi: qu’est-ce qui a (parfois spectaculairement) foiré? S’ensuit la galerie de leurs projets morts, dans un geste cathartique, à la fois généreux et instructif pour l’assistance, soucieuse des clés de compréhension qu’offrent les inévitables erreurs.

C’est aussi le chemin qu’emprunte avec humour et une formidable humilité Emily Oberman, lorsqu’elle nous promène dans l’histoire mouvementée des changements d’identité visuelle –pourtant exclusivement typographique– du show Saturday Night Live ou celle du très complexe rebranding de Warner Records. Workaholic assumée (et peu repentante), Oberman nous parle plus volontiers de son expérience et des surprises de sa pratique (avec ses excellentes équipes qu’elle salue au passage) que de la mystérieuse alchimie de l’inspiration.

Elle n’a pas besoin d’énoncer ce qui meut sa prodigieuse créativité: esprit, infinie curiosité et travail acharné. On ne la prendra pas en flagrant délit d’attendre d’être frappée par une muse. Lucide, critique, joyeuse, elle ne cessera sans doute jamais d’être émerveillée par ce qui l’entoure. Avoir façonné certaines marques les plus reconnaissables dans le plus grand studio de design au monde lui confère une expertise singulière: celle d’être l’interlocutrice de clients dont la puissance les rend capables de convoquer leurs designers à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Après sa collaboration intense avec Tibor Kalman puis celle avec Bonnie Siegler, Pentagram est sa troisième expérience professionnelle. Oberman a reçu il y a trois ans la médaille AIGA, la plus haute distinction dans le domaine du design de communication.

Son conseil: «Always be (re)starting».

Le duo YONK, couple à la ville depuis les bancs de l’école, cherche une pratique artistique convergente. Victoria Young, en échange à la KABK (Académie des Beaux-Arts de La Haye) le temps d’une mobilité étudiante, y rencontre Niels van der Donk. Il étudie le graphisme, tandis qu’elle vient du cursus de Fine Arts à CSM (Central Saint Martins) à Londres. YONK, toujours basé aux Pays-Bas, explore les possibilités qu’offrent les logiciels d’animation 3D – faisant fi de leurs interfaces rébarbatives, et se spécialise bientôt dans les sculptures en réalité virtuelle. Ses films d’animations ludiques et maximalistes s’affranchissent résolument des normes traditionnelles de la 3D. S’ensuit un défilé de créatures anthropomorphes frétillantes qui se tortillent, dégoulinent et rebondissent pour le plus grand plaisir de leurs client·es, du public et de leurs créateur·ices, qui n’en reviennent pas d’avoir réussi à faire de leur passe-temps favori le cœur de leur activité professionnelle.

La simplicité, un soulagement pour l’œil

Jouer sérieusement, c’est aussi le crédo du duo Form + Play qui fait de la narration ludique son expertise. Catharine Pitt et Mark Davis démontent pour nous leur mécanique créative. Comme beaucoup de leurs prédécesseurs sur scène, tous deux s’interrogent sur les conditions dans lesquelles les idées émergent et cherchent à comprendre ce qui alimente leur propre énergie. Embrassant le doute comme faisant partie du processus créatif, Pitt et Davis constatent que c’est le plaisir manifeste qu’iels prennent à explorer les différents sujets qui provoque la plus grande abondance d’idées. Les idées, Form + Play les collectionne comme d’autres les timbres-postes. Guettant l’inspiration dans tout ce qui les entoure, dénichant des pépites dans le quotidien, munis d’un carnet de croquis, leur deuxième cerveau. Leurs recommandations : cultiver l’attention et dessiner tous les jours. Leur recette: l’humour, l’empathie + un élément de surprise. BA (mise en place) DA (défi) BOOM (résolution) ! (rebondissement). Leur univers, un terrain de jeu, n’est pas sans rappeler celui de Christoph Niemann. Par dessus tout, Form + Play aime la simplicité: «un soulagement pour l’œil». Leurs films, animés en effet avant tout par une idée simple, ingénieux dans leur sobriété et leur délicatesse visuelle, sont empreints de cette poésie qui fait sourire et émeut tout à la fois.

Aux jonctions des influences culturelles qui façonnent sa propre histoire (Beijing, Vancouver puis New York), Jingqi Fan choisit d’élargir et amplifier les dualités. C’est à ces intersections que sa pratique graphique prend forme, sans s’encombrer d’idées préconçues sur les moyens (humains ou technologiques) à employer. C’est en fonction de ce que requiert le projet qu’elle choisit l’outil adéquat, quel qu’il soit, ou convoque les collaborations les plus pertinentes. Une grande souplesse de pensée et d’action qui porte ses fruits puisque son travail a déjà été récompensé par de nombreux prix. Fan rejette toutefois l’idée de la nouveauté comme objectif ultime et estime que l’ordre est une notion souvent très surfaite. Elle arrive à trouver de la beauté dans la difficulté sans précédent du moment présent.

Un effort intuitif et conscient de concevoir un ordre cohérent

Rory McGrath et Oliver Knight, fondateurs du studio OK-RM, estiment que cette beauté émerge hors du contrôle, et d’une façon signifiante. De leur collaboration, qu’ils définissent comme «poreuse», fruit d’une très longue amitié, émerge la tentative constante d’articuler leur pensée. Alors que la nature-même de tout ce qui est matériel est un enchevêtrement, ils parlent de leur travail comme d’une chorégraphie d’idées. Dans ce souci presque ontologique de théoriser la pratique du design qu’ils formulent comme l’effort intuitif et conscient de concevoir un ordre cohérent qui ait du sens, ils s’inspirent du travail de recherche de James Langdon – dont ils recommandent vivement la lecture.

Michael Amzalag qui, avec Mathias Augustyniak, co-fondateurs de M/M (Paris), clôturait la journée de conférences, était invité le lendemain à la table ronde avec Emily Oberman (Pentagram), Jingqi Fan, Nam Huynh (NAM), Rory McGrath (OK-RM) et Elias Hanzer (HAL Typefaces), autour de la question: «Are we doomed as designers?». Il estime que la difficulté n’est pas d’ordre esthétique, mais réside dans le fait de conserver une position. Dans un espace visuel saturé de styles et de tendances éphémères, où les images sont reproductibles à l’infini – une accélération permise par l’IA, le défi consiste à conserver son identité. Il s’agit de créer des œuvres qui se distinguent, et non pas simplement en produire davantage. Cela signifie être responsable de ce que l’on met au monde, produire de la culture et du sens, et résister à la pression d’être immédiatement lisible, interchangeable ou simplement conforme.

Produire de la culture et du sens

Son propos, d’une extrême clarté, fait l’unanimité. Cependant, on décèle dans l’assemblée un écart qui se creuse entre les personnes qui prennent la parole et celles à qui on l’offre moins. Entre des graphistes dont la pratique assure un confort de pensée et d’action, tandis que d’autres –vraisemblablement majoritaires dans la salle– doivent composer avec une plus grande vulnérabilité économique.

Sur le plateau, Nam Huynh ose évoquer sa propre expérience et sort le débat de l’abstraction. Il affirme: c’est dans la vraie vie que l’on tisse un véritable réseau social, des rencontres humaines qui initient les désirs et provoquent des opportunités professionnelles.

Emily Oberman, quand elle arrive à se saisir du micro, abonde en ce sens et rappelle combien il est précieux de partager une expérience émotionnelle avec d’autres personnes: physiquement, dans une réunion, une salle de cinéma. À quel point il est important aussi de considérer son audience, ses clients, avec respect et sans prétention, dans l’optique d’élever le débat.

Les intelligences artificielles, souvent brandies comme un épouvantail, Jingqi Fan ne fait pas mystère qu’elle les utilise comme n’importe quel outil performant. Leur incontournable incursion dans les studios graphiques n’est pas perçue par toustes les designers de la même façon. Il n’y a qu’à inventer les bons outils quand ils n’existent pas encore, avance-t-elle.

Les frontières qui définissaient le graphisme autrefois sont désormais perméables. Mais peut-on résister à la machine vorace qui produit ce flux d’images qui nous encombrent et aplatissent notre univers visuel? Produire des formes est une façon de penser, une façon d’exprimer ce qu’une société valorise, désire ou craint. Amzalag renchérit: «Ce qui ne peut être automatisé, c’est le jugement. La tâche du designer est de décider ce qui doit être fait, et pas seulement ce qui peut être fait.»

Vous aimerez aussi

Soutenir les tentatives… ou comment les diffuser?

Grand Angle2 février 2026 | Lecture 9 min.

épisode 4/4

Du design plus féministe

En ce moment2 novembre 2025 | Lecture 1 min.

Voir la mer et survivre

Émois8 juillet 2025 | Lecture 4 min.

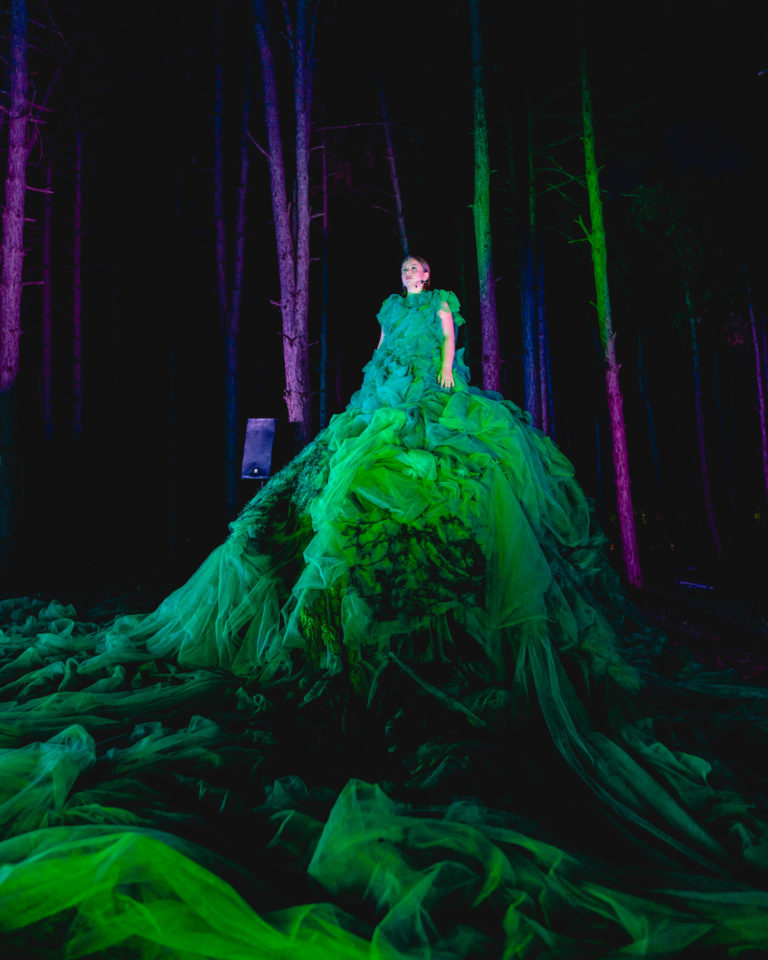

Dalloway ouvre le Nifff!

En ce moment6 juillet 2025 | Lecture 3 min.

Toute une ville captivée

Au large5 juillet 2025 | Lecture 1 min.

Trouble #13: Invocations et évocations

Grand Angle12 juin 2025 | Lecture 6 min.

KFDA, 30 ans

Grand Angle25 mai 2025 | Lecture 2 min.

Louise Vanneste, de la boîte noire au plein jour

Au large14 avril 2025 | Lecture 7 min.

Musique Femmes Festival

En ce moment9 octobre 2024 | Lecture 2 min.

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

État du monde

En ce moment23 septembre 2024 | Lecture 2 min.

Les Rencontres Inattendues

En ce moment1 août 2024 | Lecture 2 min.

Juana Ficción, chronique d’une disparition

Émois20 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Discofoot, Roller Derviches et leçons tout public

Au large9 juillet 2024 | Lecture 4 min.

Théâtre au Vert

En ce moment31 mai 2024 | Lecture 2 min.

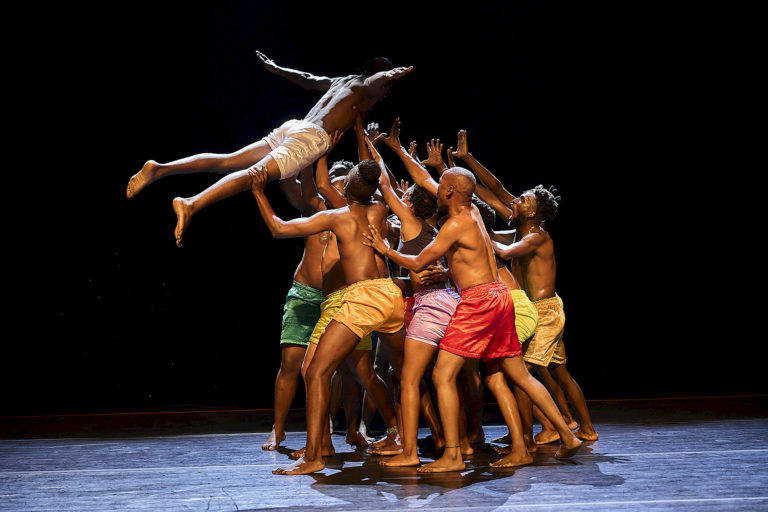

Idio Chichava au KFDA: découverte majeure

Émois19 mai 2024 | Lecture 5 min.

Second souffle

En chantier18 avril 2024 | Lecture 1 min.

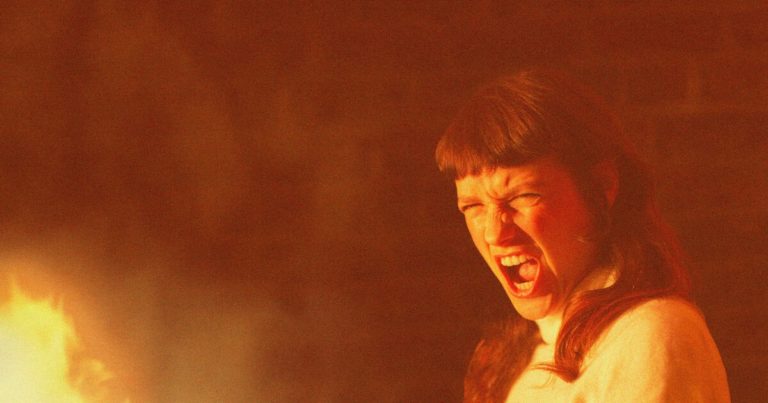

Love Lies Bleeding

Émois15 avril 2024 | Lecture 4 min.

La semaine du son

En ce moment21 janvier 2024 | Lecture 2 min.

cinemamed

En ce moment29 novembre 2023 | Lecture 1 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Avignon, le festival, et moi

En ce moment4 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Nedjma Hadj Benchelabi: programmatrice-dramaturge

Au large28 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/6

De la création à la pédagogie, un engagement continu

Au large24 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Megalomaniac. Vive l’enfer...

En ce moment3 septembre 2022 | Lecture 2 min.

Juwaa

14 mars 2022 | Lecture 1 min.

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.