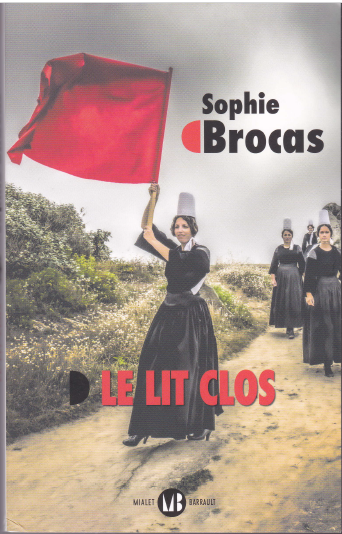

Le lit clos

Émois1 février 2025 | Lecture 4 min.

épisode 7/8

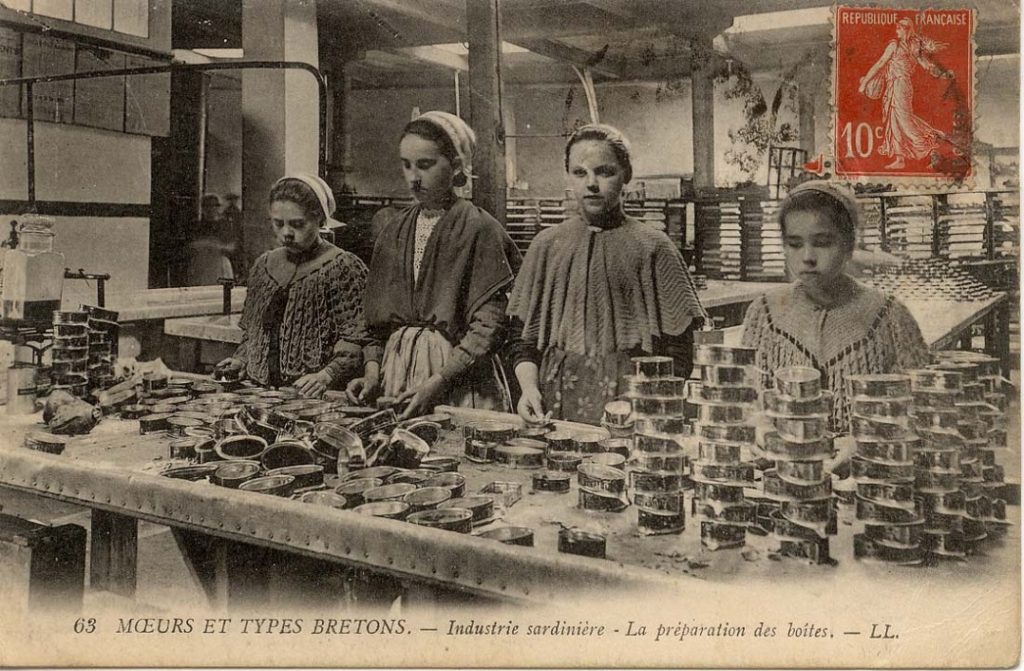

Une palpitante plongée dans un épisode devenu légendaire de l’histoire sociale du XXᵉ siècle, la grande grève des ouvrières des sardineries, les «Penn Sardin», à Douarnenez en 1924. Et plus largement dans la société des années 1920 qui, au sortir de la Grande guerre, se trouvait travaillée dans ses profondeurs par l’affrontement de l’ancien et du nouveau. Dans le champ politique, mais pas seulement. Tout ce qui ici s’incarne au travers de deux admirables figures de femmes.

Cela commence par la tragédie d’une mort en couches. En octobre 1924 Rose, qui n’a pas encore 18 ans, est appelée par son père pour venir au chevet de la mère baignant dans son sang: un petit garçon allait bientôt naître, auquel celle-ci ne survivrait pas. La jeune fille vouerait longtemps au nouveau venu une haine farouche. Elle surnommerait «le Barbare» celui qui avait tué sa mère. La scène se déroule à Tréboul, non loin de Douarnenez, où vit cette famille de paysans avec ses quatre enfants. Rose en est l’aînée. Pour désormais assurer le quotidien, elle va devoir partir travailler dans l’une des vingt sardineries qui répandent une insupportable odeur sur la ville et son port alors en pleine activité.

Avec son entame d’un noir épais, le roman de Sophie Brocas paraît d’abord s’inscrire dans le courant d’une littérature ouvrière aux accents misérabilistes. Dans ses deux premiers chapitres l’autrice brosse en effet le sombre tableau d’un univers sans la moindre échappée, comme enfermé sous une chape à la couleur du malheur. Chacune de ses innombrables notations, à partir d’une impressionnante documentation, renvoie à ce que Baudelaire, quelques décennies auparavant, désignait par le substantif évocateur de « guignon. » Sophie Brocas, pour sa part, parle de «la hyène du malheur». Un environnement qui fait ressortir l’inanité du prénom de la jeune fille.

La voici donc embauchée comme sardinière à la conserverie Chancrel appelée «l’usine rouge» pour sa longue façade de brique face au port du Rosmeur. Là encore, avec une implacable précision, l’autrice détaille chaque geste d’un travail répétitif et éreintant, au milieu des bacs d’huile bouillante, les «bouillottes», et des entrailles de sardines. Et la cadence à tenir.

Sept cent cinquante boîtes à remplir par jour pour chaque ouvrière. Pour un salaire quotidien de misère, 1,64 franc. Le 21 novembre la grève est lancée. Dix-neuf ans plus tôt, en 1905, un premier mouvement s’était achevé sur une première victoire. Les plus anciennes peuvent encore en témoigner.

Au fil de pages superbes Sophie Brocas replace les semaines de 1924 dans la continuité d’une longue histoire de luttes. Pour mémoire, Douarnenez fut la première municipalité de France à élire un maire communiste. C’était en 1921, quelques mois après le congrès de Tours.

Trois ans après c’est une tout jeune femme d’une vingtaine d’années qui émerge à la tête des grévistes. Elle se prénomme Louise et s’est d’abord distinguée par l’intense beauté de ses chants, repris par toutes les femmes à la tâche dans l’usine.

Elle vit seule en ville. Bientôt Rose, sous le charme, vient loger chez elle, puis partage son lit clos. La petite paysanne pieuse et la républicaine athée font un bout de chemin ensemble. Sophie Brocas, avec une infinie délicatesse, les dépeint dans leur quotidien fait de plaisirs intimes et de partage dans la lutte sociale. L’une et l’autre comme transcendées par ce double engagement. Au bout de cinq âpres semaines la grève se termine par une victoire: le salaire horaire passe à un franc. Tandis que Rose la catholique aspire maintenant à fonder une famille, Louise ne rêve que d’émancipation. Leurs destinées vont diverger. L’une se marie avec un patron de pèche et s’embourgeoise, l’autre prend la direction de Paris et intègre bientôt le milieu artistique. Et surtout chacune va tenir, trois années durant jusqu’en 1928, un journal intime qu’on peut ici lire en alternance. Le récit circule ainsi de l’une à l’autre, en un passionnant contrepoint, donnant à voir le bouillonnement qui s’est emparé de la société. À Douarnenez l’essor de nouvelles pèches rémunératrices au large des côtes africaines. À Paris l’effervescence artistique et politique, le combat pour le droit de vote des femmes. L’on voit passer Picasso, Miro, Foujita, Man Ray, Fernand Léger, Germaine Tailleferre, Eric Satie, Kiki de Montparnasse venue de sa haute Côte d’Or, Violette Morris, André Breton, Victor Margueritte l’auteur de «La Garçonne», le député Marcel Cachin, appelé ici Cachan, directeur de «L’Humanité»…

Sophie Brocas orchestre avec une formidable maestria et un non moins talentueux sens du détail cette ambitieuse saga historique et féministe. Le romanesque tourne ici à plein, pour un plaisir qui à aucun moment ne faiblit. Jusqu’à un final chargé d’émotion, dans la continuité de ce généreux récit.

Le Lit clos de Sophie Brocas, Editions Mialet/Barrault, 336 pages, 21 €

Retrouvez le blog de Jean-Claude Lebrun ici.

Dans la même série

Le lit clos

Émois1 février 2025 | Lecture 4 min.

épisode 7/8

Le Couteau

Émois8 mai 2024 | Lecture 3 min.

épisode 6/8

Vous aimerez aussi

Nos beautés et nos noms

Émois11 août 2025 | Lecture 5 min.

Tac au tac

En ce moment15 mars 2025 | Lecture 2 min.

Vingt Dieux

Émois2 janvier 2025 | Lecture 3 min.

épisode 13/16

L’histoire de Souleymane

Émois15 décembre 2024 | Lecture 3 min.

épisode 12/16

Don’t expect too much...

Émois3 novembre 2024 | Lecture 5 min.

épisode 7/16

La Pointe On The Rocks!

Grand Angle6 octobre 2024 | Lecture 2 min.

épisode 1/3

Le Couteau

Émois8 mai 2024 | Lecture 3 min.

épisode 6/8

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Science-fiction contemplative avec la bédéiste Lisa Blumen

En chantier14 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Faire parler les littératures sous-exposées

En chantier18 novembre 2023 | Lecture 3 min.

épisode 1/9

«C'est quoi ta kouleur préférée?»

Émois17 septembre 2023 | Lecture 4 min.

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien

Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.

épisode 10/15

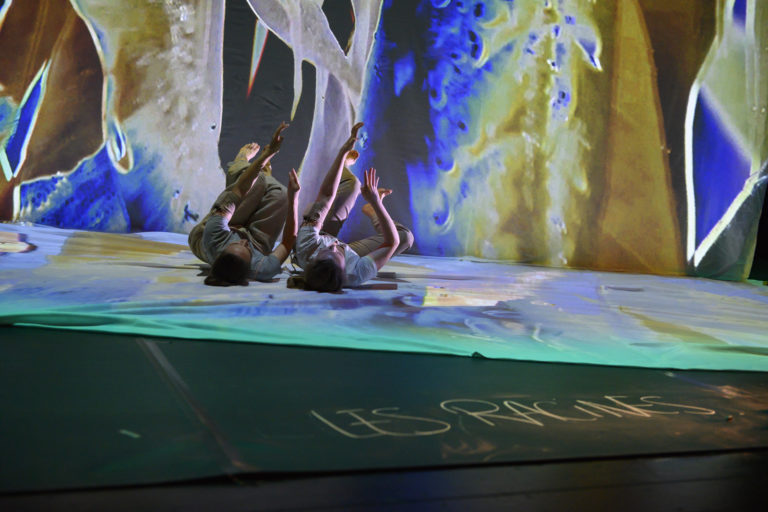

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

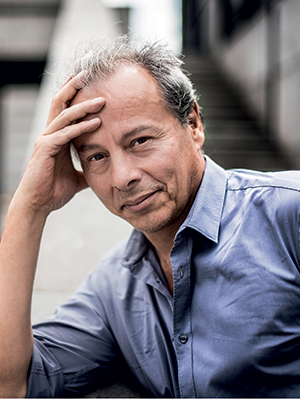

David Vann

Émois3 avril 2022 | Lecture 3 min.

épisode 2/15

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.

Le charme des titres avec un «ou» dedans

Émois9 décembre 2020 | Lecture 5 min.