Se relever du fiasco

En chantier2 juillet 2022 | Lecture 6 min.

épisode 4/4

Françoise Berlanger me parle d’un de ses spectacles, qui a été un triomphe. Elle l’a joué en anglais à Londres, ce qui l’a menée à travailler à Rio de Janeiro. Encore aujourd’hui, elle n’est pas sûre d’avoir tout compris: «Y a des moments dans la vie où tout dit oui, blam. Impossible d’analyser pourquoi ça a si bien marché. Y a toujours un moment où tu te dis quand même, ça m’échappe.»

Par contre, quand il s’agit d’échecs, certains artistes analysent les raisons qui y ont mené de manière très lucide.

Analyser les raisons de l’échec

Coralie Vanderlinden a porté deux spectacles qui n’ont pas tourné, au milieu d’autres spectacles qui ont été des succès. Elle voit dans ces deux cas isolés un problème de fond, de thématiques très vastes, dont il a été difficile de tirer le fil. «Ce sont des spectacles d’écriture plateau, qui commencent par des intuitions, des envies d’artistes pas forcément expert·es du sujet…». Elle ajoute que certains compromis affaiblissent les ambitions de base: pour le spectacle adulte, «On a voulu mélanger la marionnette, le texte, la musique, le corps, le jeu, petit à petit tout ça faisait que c’était trop. On avait deux personnes à l’extérieur: une chorégraphe et un metteur en scène, deux façons différentes d’envisager la scène, le plateau, le jeu…» Le fonctionnement interne de l’équipe a également une grande importance: est-ce que les rôles sont bien définis, est-ce que tout le monde se fait confiance à 100%? Si ce n’est pas le cas, ça influence forcément le résultat final. Et enfin, pour les deux créations, elle se trouvait dans des moments compliqués de sa vie privée. Elle me dit que cette fragilité qu’elle vivait l’a peut-être empêchée de se battre davantage et qu’elle a laissé passer des mauvais choix.

Le plus douloureux pour elle, c’est de ne pas avoir réussi après à partager le ressenti collectif par rapport à cette expérience. Dans le premier cas, elle a l’impression que le spectacle a été vite mis «sous le tapis». Dans le deuxième, lorsque l’équipe de base s’est réunie pour faire le bilan, il a très vite été décidé de ne pas reprendre le spectacle: «On s’est dit qu’on n’avait plus envie de se remettre tous ensemble autour de cet objet. Humainement, ça nous paraissait trop difficile.» Mais une fois cette décision prise, il n’y a pas eu de discussion plus profonde sur les vécus de chacun·e, ce que la comédienne regrette.

Elle conclut en disant: «C’est tellement dommage qu’on parle pas des spectacles qui ne fonctionnent pas. Parce que ça nous aiderait. On est toujours tout seuls la première fois qu’on rate, mais s’inspirer des compagnies où ça n’a pas marché, ce serait super intéressant.»

Recycler – apprendre

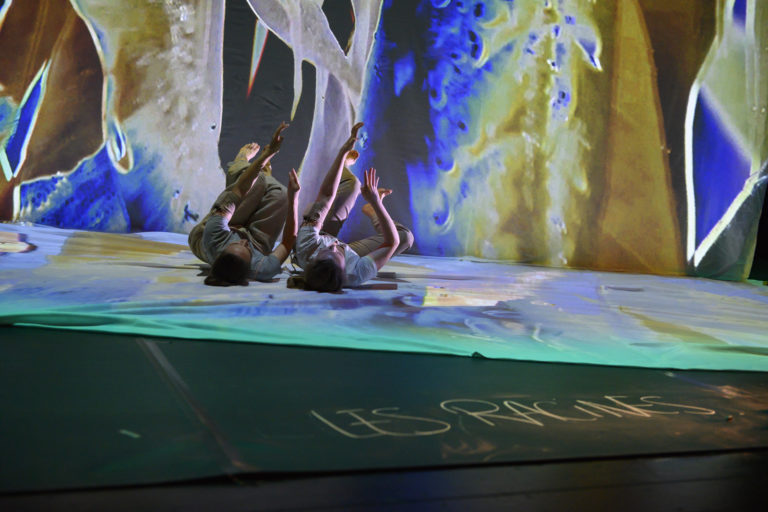

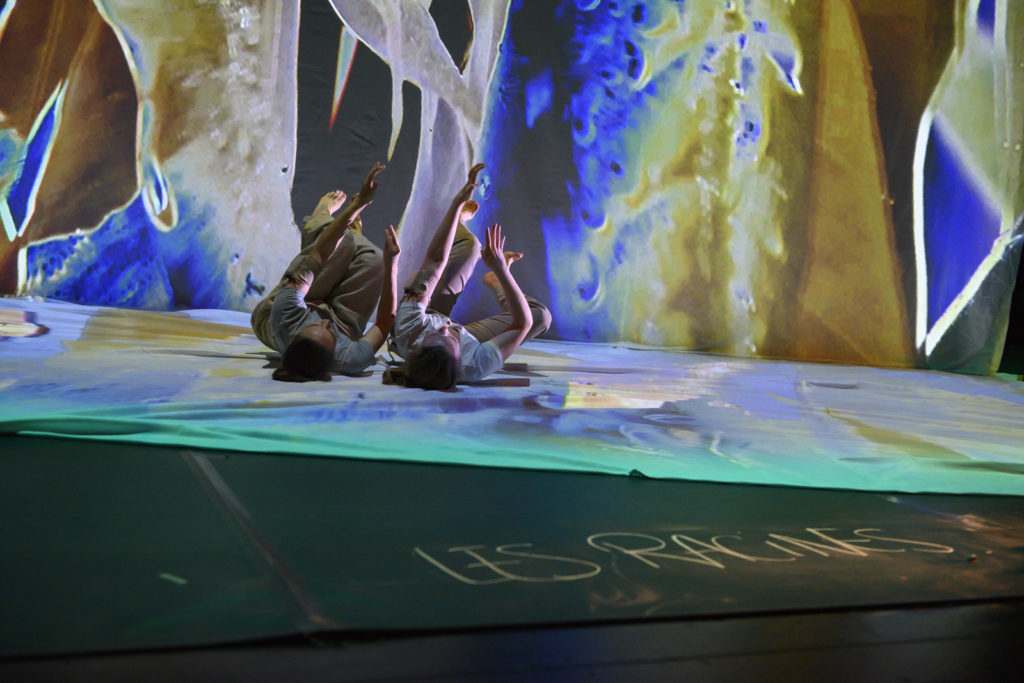

Françoise Berlanger a mis très longtemps à se remettre de son spectacle avorté [lire: Les Conditions extérieures à l’échec]. Elle qualifie cet événement de «plaie ouverte». Pour transformer la douleur, elle a écrit un autre spectacle, Les lianes. D’abord une petite forme créée au Senghor, le spectacle est maintenant une forme longue et sera jouée en novembre prochain à la Balsamine. «J’étais super heureuse. Je suis sortie de là avec plein d’énergie et contente de moi». Les lianes l’ont guéri…

D’autres processus de «ratages» mènent à des apprentissages rétrospectivement riches. Stéphanie Goemaere a tourné son premier court-métrage il y a trois ans. Aujourd’hui, après un processus de deuil assez douloureux, elle accepte sereinement qu’elle ne parviendra peut-être jamais à le monter avec une qualité professionnelle: «J’y ai mis beaucoup de temps, d’énergie et d’argent et je sais que je n’aurai pas le résultat voulu. J’ai eu un gros problème de scénario, de base, que j’ai pas pu rattraper.» Après avoir analysé ce qui n’a pas marché, elle prépare deux autres courts-métrages. Cette fois-ci, elle attend d’avoir des scénarios béton avant de tourner. Elle le voit avec le recul comme une expérience réussie: «Rien d’autre n’aurait pu me donner ce que j’ai appris là».

Pareillement, Aylin Manco me parle de son premier texte fini comme d’un douloureux échec esthétique, mais «d’un sentiment de succès parce que j’avais au moins fini un truc. Mais à l’époque, je me souviens que j’ai pleuré.» «Le texte», me dit-elle, «est nul.» Mais avec le recul, elle y voit le premier embryon de ce qui sera son deuxième roman. Elle ajoute: «Je ne sais pas si on peut faire un lien de cause à effet […] Ça, ce serait la manière américaine de le voir… Je sais pas si j’y crois. En tout cas, ce que je trouve nul maintenant va peut-être plus tard ré-émerger, et je pourrai en faire quelque chose d’intéressant.»

Se foutre de l’échec

Mickey Boccar, lui, me parle de l’échec comme d’un moteur, notamment dans le cadre de l’improvisation théâtrale qu’il pratique régulièrement. Il me dit qu’en impro, l’échec est tout à fait permis. Il va même plus loin car il pense que les gens paient leur place pour le frisson: il est possible de voir un spectacle «rater en direct»: «En impro, on essaie de déprogrammer dans le cerveau la case “bien faire”. Le cerveau met plein de mécanismes en place pour qu’on se plante pas, qu’on ait la bonne répartie, mais en fait quand on se prend les pieds dans le tapis, on tombe et… on découvre le tapis. Et c’est super intéressant, on emprunte d’autres chemins.» Marion Levesque relate quelque chose de similaire: «Un pédagogue m’a dit pendant mes études: vas-y, n’aie pas peur de faire des trucs parce que de toutes façons, 93% de ce que tu feras sera de la merde, mais le reste sera hyper intéressant et pour y avoir accès on est obligé·e de faire tout ce 93% de merde.» Malika El Barkani me donne ce conseil qui va dans le même sens: «Il faut se lancer, tu t’amélioreras que si tu fais devant des gens. Si tu restes chez toi, et que t’attends d’être prête, tu ne le seras jamais. Le jour où j’ai progressé, c’est quand j’ai joué avec des pros, je savais même pas ce que c’était une tierce mineure, je savais rien, je jouais de la guitare et de la basse comme ça.»

Même si elle juge son parcours jalonné d’échecs, «ça m’a jamais découragée, parce que je le fais par amour. J’aimerais tellement faire un tabac, mais je le fais pas pour ça du tout. Je veux raconter des histoires!»

Bref, il faut se lancer, et pour cela, il faut accepter la possibilité de produire du contenu «raté».

L’échec: un mythe relatif

Au final, je me rends compte que l’échec comme la réussite sont des critères binaires artificiels. Il y a toujours des circonstances autour d’un succès, ou d’un échec. Ne serait-ce que l’époque dans laquelle on vit et les conditions de production actuelles, qui ne correspondent pas à tous les types d’œuvres. De plus, la perception de la réussite ou de son contraire dépend des ambitions qu’on s’est fixé·e au départ. Car même l’argent et le succès ne suffisent pas pour définir un succès absolu. Pour finir, certains projets échoués portent par la suite de belles fleurs, qu’ils se recyclent ailleurs ou qu’ils soient sources d’apprentissage et de remise en question. Même s’ils sont douloureux au moment même. Les parcours sont rarement linéaires et seul le recul permet une réelle prise de conscience des enchaînements qui ont eu lieu.

Pourtant, ces critères «construits» influencent les carrières. Beaucoup me disent qu’il leur a fallu «réussir» socialement, c’est-à-dire être produit·e et reconnu·e, pour trouver l’énergie de continuer dans un milieu où les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes (voire même franchement mauvaises). De plus, c’est souvent compliqué de parler de ce qui n’a pas réussi. Stéphanie Goemaere me parle même de stratégie: raconter ses réussites crée le désir chez les autres, alors que raconter ses échecs peut mettre inconsciemment à distance. Et dans un métier où l’on dépend beaucoup du désir des autres, mieux vaut faire envie que pitié, ou encore fake it till you make it.

Et puis, on parle peu d’argent, alors que plusieurs artistes m’ont confié que, pour eux, réussir, c’était aussi toucher le chômage via le «statut d’artiste»[1]. Donc pouvoir exercer leur métier sans devoir jongler avec des boulots alimentaires.

En réalité, l’échec semble inévitable à un endroit ou à un autre, surtout dans un domaine où l’on cherche sans savoir parfois la direction précise. Vouloir l’éviter à tout prix peut conduire à abandonner, ou à produire uniquement des œuvres formatées qui correspondent plus à du divertissement qu’à de l’art. Chaque artiste affrontera des ratés, qui le.la toucheront plus ou moins, chaque être humain aussi, sans doute. Et on en revient à ce que disait Eno Krojanker: «l’échec, c’est toujours un peu ce que t’en fais.»

Et vous, vous faites quoi de vos échecs?

[1] Le «statut d’artiste» est une appellation abusive puisque les artistes en Belgique sont soit salarié·es, soit indépendant·es. Il s’agit en réalité des aménagements des règles de l’assurance chômage qui permettent la non-dégressivité des allocations pour les artistes et leur assurent un revenu minimum décent même les mois où iels ne travaillent pas. Pour obtenir cela, il faut prouver beaucoup de jours de travail artistiques en une certaine durée et tous les artistes n’y parviennent pas. Or, sans l’assurance-chômage, le métier est très précaire puisqu’il est composé de courts contrats et d’énormément de travail non rémunéré. Dès lors, certain·es sont contraint·es de se réorienter.

Dans la même série

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Vous aimerez aussi

Déboires assumés

En chantier31 janvier 2022 | Lecture 8 min.

épisode 1/4

Les conditions extérieures à l’échec

En chantier1 mars 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/4

L'échec vu du public

En chantier28 mai 2022 | Lecture 3 min.

épisode 3/4

Louise Baduel et Michèle Noiret

En ce moment23 avril 2024 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] COLLEUSES FÉMINISTES ET COLÈRE DANS L’ESPACE PUBLIC AU THÉÂTRE VARIA

En chantier11 avril 2024 | Lecture 1 min.

Tu l'as trouvé où, ce spectacle?

En ce moment19 février 2024 | Lecture 2 min.

Mutualiser… une (nouvelle) politique culturelle?

Grand Angle18 février 2024 | Lecture 4 min.

Janine Godinas

Grand Angle18 janvier 2024 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] Science-fiction contemplative avec la bédéiste Lisa Blumen

En chantier14 janvier 2024 | Lecture 2 min.

Cherche employé·e de bureau

Grand Angle19 décembre 2023 | Lecture 12 min.

Comment l'école broie les Kévin

Grand Angle13 décembre 2023 | Lecture 1 min.

«Plonger», ou l'éloge de la suspension

En ce moment12 décembre 2023 | Lecture 1 min.

Faire parler les littératures sous-exposées

En chantier18 novembre 2023 | Lecture 3 min.

épisode 1/5

[VIDÉO] Théâtre et quartiers populaires avec Yousra Dahry

Grand Angle16 novembre 2023 | Lecture 2 min.

[PODCAST] Arco Renz et Danielle Allouma en spirales hypnotiques

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 8/8

[PODCAST] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, bouffonnes en collants

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 7/8

[PODCAST] Karine Ponties au confluent du réalisme et de l'abstraction

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 2 min.

épisode 6/8

[PODCAST] Le pouvoir des ondes sonores avec Marielle Morales

En chantier8 novembre 2023 | Lecture 1 min.

épisode 5/8

Sur la vieillesse au théâtre

Grand Angle30 octobre 2023 | Lecture 11 min.

Macbeth au Shakespeare’s Globe

Au large17 octobre 2023 | Lecture 3 min.

L’Amour c’est pour du beurre

En ce moment16 octobre 2023 | Lecture 2 min.

Prendre soin, par le théâtre aussi

En ce moment4 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Danse Avec les Foules

En ce moment2 octobre 2023 | Lecture 1 min.

Hippocampe

En ce moment29 septembre 2023 | Lecture 2 min.

«C'est quoi ta kouleur préférée?»

Émois17 septembre 2023 | Lecture 4 min.

La sentinelle du sens

Grand Angle29 août 2023 | Lecture 1 min.

épisode 3/10

Initier au matrimoine littéraire

En chantier25 août 2023 | Lecture 5 min.

Le vrai calme se trouve dans la tempête

Au large21 août 2023 | Lecture 5 min.

Théâtre au Vert: diversité, simplicité, sincérité

En ce moment19 août 2023 | Lecture 1 min.

Réhabilitons Welfare, le spectacle mal-aimé d’Avignon 2023

Émois3 août 2023 | Lecture 11 min.

Violence symbolique et agressions réelles

Émois28 juillet 2023 | Lecture 6 min.

À Avignon, Julien Gosselin nous a percutés

Émois23 juillet 2023 | Lecture 8 min.

Drame familial sur fond d'imaginaire décolonisé

Grand Angle17 juillet 2023 | Lecture 1 min.

Place aux narrations féministes

En ce moment13 juillet 2023 | Lecture 12 min.

Cinq spectacles québécois en rafale au FTA et au Carrefour

Au large30 juin 2023 | Lecture 13 min.

Échappées urbaines

En ce moment12 juin 2023 | Lecture 2 min.

La condition pavillonnaire ou la terreur du quotidien

Émois1 juin 2023 | Lecture 4 min.

épisode 10/14

Depuis que tu n’as pas tiré

En ce moment24 mai 2023 | Lecture 2 min.

Malaise dans la civilisation

Émois19 mai 2023 | Lecture 3 min.

Garder l'enfance allumée

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 7 min.

Hormur: une plateforme pour créer dans des lieux insolites

En chantier15 mai 2023 | Lecture 1 min.

Un retour aux sources pour ne plus manquer de repères

Grand Angle15 mai 2023 | Lecture 5 min.

Le KFDA commence fort avec Angela, a strange loop

Émois13 mai 2023 | Lecture 4 min.

Serge Aimé Coulibaly, danser ici et ailleurs

Au large28 avril 2023 | Lecture 1 min.

Créer ensemble dans la ville

Au large24 avril 2023 | Lecture 0 min.

épisode 6/6

Des forêts et des sardines

Grand Angle21 avril 2023 | Lecture 7 min.

[VIDÉO] Boucles infinies avec Arco Renz et Danielle Allouma

En chantier18 avril 2023 | Lecture 1 min.

Le collectif suisse BPM déploie son irrésistible «Collection»

Émois17 avril 2023 | Lecture 5 min.

[VIDÉO] Chloé Beillevaire et Sabina Scarlat, étonnantes «folles du roi»

En chantier12 avril 2023 | Lecture 1 min.

[VIDÉO] L'ART SUBTIL DE LA RELAX PERFORMANCE AVEC SIDE-SHOW

En chantier30 mars 2023 | Lecture 1 min.

Indiscipline à Knokke!

En ce moment29 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] LE BANAL SUBLIMÉ AVEC KARINE PONTIES

En chantier20 mars 2023 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] Entre l'audible et l'invisible avec Marielle Morales

En chantier15 mars 2023 | Lecture 1 min.

Ces paroles qui nous rassemblent

Grand Angle7 mars 2023 | Lecture 1 min.

épisode 2/10

Carte noire nommée désir

Émois20 février 2023 | Lecture 4 min.

épisode 7/14

Rabelais revient à la charge

Grand Angle18 février 2023 | Lecture 1 min.

épisode 1/10

Les dents de Lumumba

Grand Angle25 janvier 2023 | Lecture 2 min.

épisode 2/3

Tervuren

En chantier13 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Philippe Grombeer et les Halles

En ce moment10 janvier 2023 | Lecture 4 min.

Morel, c’est quelqu’un!

Grand Angle10 janvier 2023 | Lecture 1 min.

La très belle métamorphose d’une traduction des Métamorphoses

Grand Angle18 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance des langues vernaculaires

Au large15 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Méduse.s par le collectif La Gang

Grand Angle11 novembre 2022 | Lecture 10 min.

épisode 2/3

Du théâtre malgré tout

Au large9 novembre 2022 | Lecture 2 min.

Que nos enfants soient des géants

Au large7 novembre 2022 | Lecture 1 min.

La puissance de Dionysos

Au large3 novembre 2022 | Lecture 5 min.

Créer pour faire advenir le female gaze

Grand Angle27 octobre 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Déplacer l’espace du théâtre dans les cours familiales

Au large24 octobre 2022 | Lecture 1 min.

«Ça a commencé?»

Grand Angle19 octobre 2022 | Lecture 7 min.

Donner sa place au public

Au large12 octobre 2022 | Lecture 2 min.

[VIDÉO] En immersion avec Tumbleweed aux Brigittines

En chantier1 octobre 2022 | Lecture 1 min.

Un nouveau prix au Burkina Faso!

Au large28 septembre 2022 | Lecture 4 min.

Au festival Nourrir Bruxelles

18 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Trouver un lieu pour y faire du théâtre

Grand Angle17 septembre 2022 | Lecture 1 min.

Éducatrice et maquilleuse

Grand Angle8 septembre 2022 | Lecture 1 min.

épisode 17/18

Il est parti...

Émois31 août 2022 | Lecture 4 min.

Still Life fait régner le théâtre sans paroles à Avignon

Grand Angle23 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Paradiso du Teatro delle Albe

Au large19 juillet 2022 | Lecture 4 min.

Koulounisation de Salim Djaferi

En ce moment16 juillet 2022 | Lecture 1 min.

Accompagner plutôt que programmer

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 7 min.

24h dans la vie du théâtre des Doms

En ce moment3 juillet 2022 | Lecture 3 min.

Circassienne, le saut dans le vide

Grand Angle3 juillet 2022 | Lecture 4 min.

épisode 3/3

Comédien et guide à l’Africa Museum de Tervuren

Grand Angle1 juillet 2022 | Lecture 1 min.

épisode 15/18

Un festival au grand jour

Au large5 juin 2022 | Lecture 3 min.

Compositrice-interprète et responsable de revue

Grand Angle1 juin 2022 | Lecture 1 min.

épisode 14/18

«T’inquiète pas, je te rattrape»

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 4 min.

épisode 2/3

Entrer et voir le bar

Grand Angle30 mai 2022 | Lecture 1 min.

Démontage du chapiteau patriarcal

Grand Angle10 mai 2022 | Lecture 6 min.

épisode 1/3

Gestionnaire le matin et artiste l'après-midi

Grand Angle9 mai 2022 | Lecture 1 min.

Même pas mort le répertoire

En ce moment2 mai 2022 | Lecture 2 min.

La fascination du mal

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

Guyane, Liban, Iran, Japon...

En ce moment1 mai 2022 | Lecture 1 min.

De la musique à la danse de luttes

En ce moment21 avril 2022 | Lecture 1 min.

Comédienne et maman

Grand Angle15 avril 2022 | Lecture 1 min.

épisode 2/6

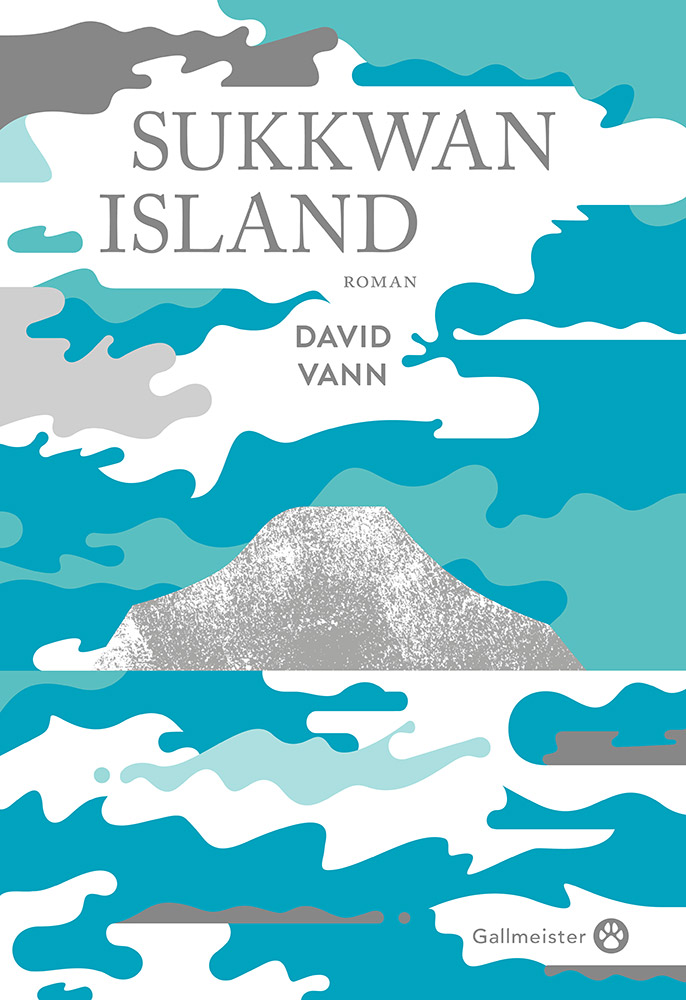

David Vann

Émois3 avril 2022 | Lecture 3 min.

épisode 2/14

Comédien et formateur en entreprise

Grand Angle25 mars 2022 | Lecture 1 min.

épisode 7/18

Archipel

En ce moment23 mars 2022 | Lecture 4 min.

Échappatoire à la Saint Valentin

Émois14 février 2022 | Lecture 4 min.

Diriger un festival: à deux, c’est mieux

Grand Angle31 janvier 2022 | Lecture 7 min.

Le vent tourne II

Grand Angle29 décembre 2021 | Lecture 7 min.

Acteur et plombier/chauffagiste

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 1 min.

épisode 2/18

Diriger un théâtre: un geste politique

Grand Angle28 décembre 2021 | Lecture 2 min.

Un spectacle par ses costumes

En ce moment16 septembre 2021 | Lecture 5 min.

L'ouverture mythique de la Raffinerie du Plan K

Grand Angle10 juin 2021 | Lecture 3 min.

Vieilles peaux

Émois12 mars 2021 | Lecture 5 min.

Le charme des titres avec un «ou» dedans

Émois9 décembre 2020 | Lecture 5 min.